苏联末期的文化渗透有多猖狂?

苏联解体背景

在1991年,那个曾经被人们誉为超级大国的苏联,如同一个巨大的冰山般解体,分裂成了15个独立国家。那个曾经不可一世的“北极熊”就此倒下,令人唏嘘不已。

二战结束后,随着反法西斯同盟的胜利,各国开始将注意力转向战后利益的分配问题。在这个过程中,美苏两个超级大国之间的对立和竞争逐渐浮出水面。近半个世纪的冷战对抗开始,双方在政治、经济、军事等多个领域展开了激烈的角逐。

然而,这场旷日持久的对抗最终以苏联的败落告终。苏联解体的原因复杂多样,其中最核心的一点就是意识形态的溃败。在意识形态的斗争中,苏联无法抵挡西方价值观的冲击,最终导致了其政治体制的崩溃和国家的解体。

赫鲁晓夫的修正主义

修正主义是一种在思想、政治、经济等方面偏离或否定原有道路和理论的倾向。

例如,在您的爷爷的故事中,他辛辛苦苦挖了鱼塘,准备传承给儿子的养鱼事业。然而,他的儿子并不认同他的养殖规划,转而用新方法来填充鱼塘并种植果树。

再后来,孙子又否定了父亲的种植计划,选择种地瓜。这种为了短期利益而忽视或否定长期规划的行为,正是修正主义的体现。

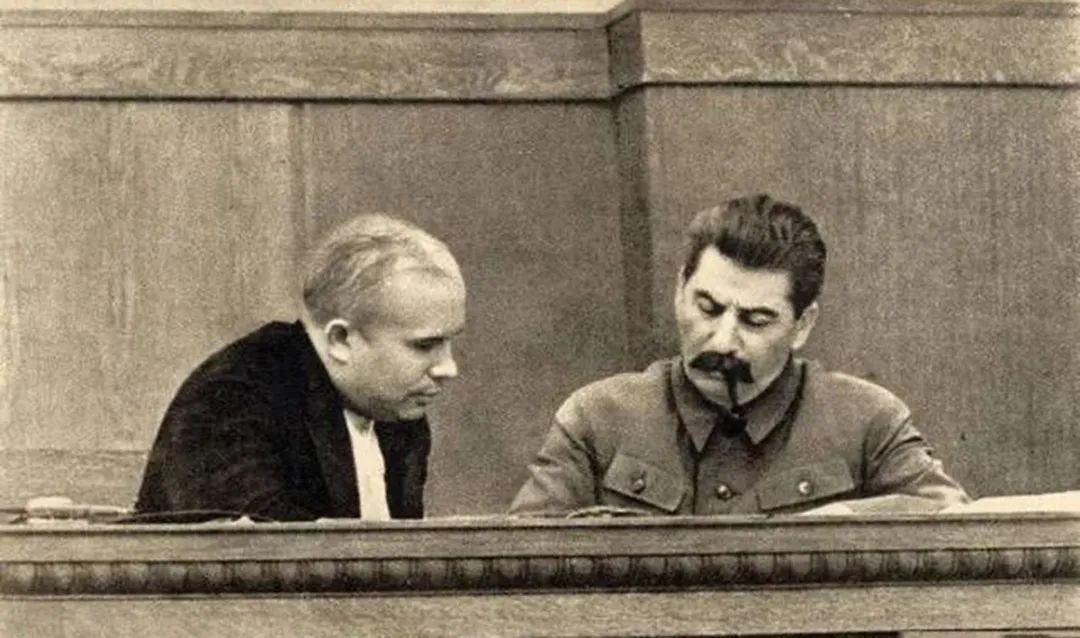

在斯大林时期,政治环境严酷,赫鲁晓夫的处境如履薄冰。他在斯大林面前小心翼翼,这种状态就如同俗话说的“伴君如伴虎”。

然而,当赫鲁晓夫上台后,他开始推行自己的修正主义理念。他进行了平反运动,并批判了斯大林的路线。

他在1956年发表的《关于个人崇拜及其后果》的秘密报告,直接冲击了当时苏联的政治格局。

这份秘密报告在苏联国内引发了巨大的反响和骚动。对于外部世界,尤其是美国来说,他们像苍蝇闻到屎一样抓住了这个机会,大肆宣传社会主义的负面新闻。这导致了红色阵营中出现了意识形态的混乱。

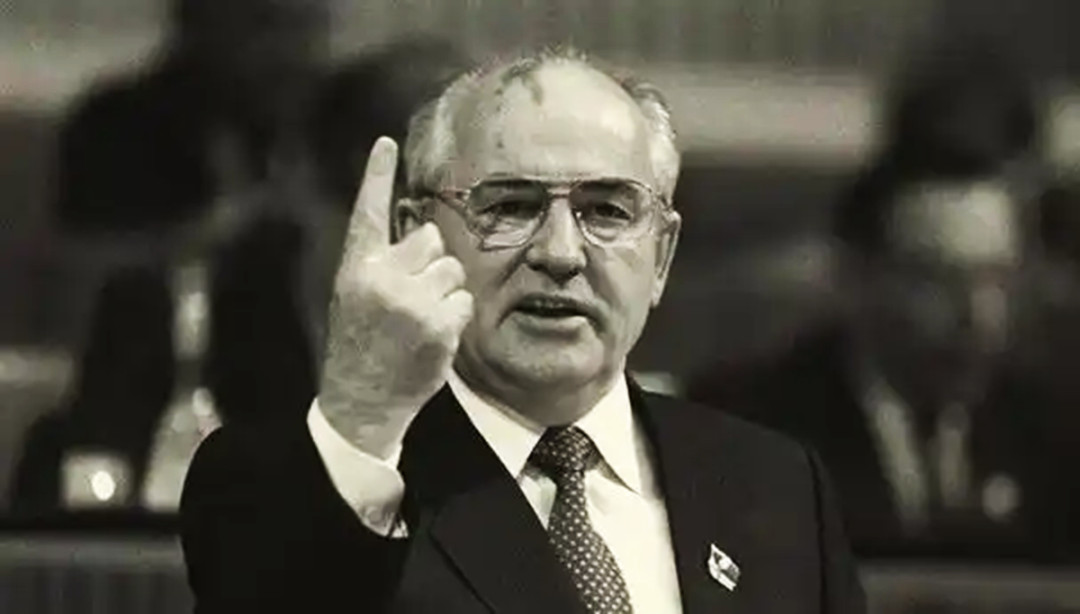

这份报告对许多苏联青年产生了深远的影响,其中包括年轻的戈尔巴乔夫。他因此开始质疑自己的信仰和理念,这也为后来的历史变革埋下了伏笔。

总体来说,修正主义是一种背离原有理论、追求短期利益的行为。在政治领域中,它可能导致意识形态的混乱和信仰的动摇。

毛主席对赫鲁晓夫的评价颇为深刻,他形容赫鲁晓夫的行为如同“捅了娄子,揭了盖子”,这样的行为对社会主义建设是极为不利的。

毛主席进一步指出,赫鲁晓夫的行为无异于将一把锐利的刀子丢给了反动派,其影响深远且具有破坏性。

到了勃列日涅夫的时代,修正主义的观念被完整地“传承”了下来。这个时期,尽管表面上看起来风平浪静,但实则内部矛盾重重,修正主义的思潮在暗流涌动。

勃列日涅夫领导的团队虽然继续掌权,但并没有从根本上解决社会主义建设中的问题,反而将赫鲁晓夫时期的错误观念和做法沿袭下来,这无疑是对社会主义建设的一种阻碍。

毛主席的这些评价,不仅揭示了当时国际共产主义运动中的一些复杂问题,也为我们提供了宝贵的经验和教训。

在这段历史时期内,苏联的上层社会悄然崛起了一个庞大的新兴阶级权贵群体。他们凭借着各种关系和资源,逐渐渗透并占据了国家各行业的核心职能部门。

在资本利益的巨大诱惑下,这些权贵阶层不再满足于现状,开始了一连串的权谋操作。他们利用手中的权力和资源,图谋瓜分国家的财产,将国家的资产据为己有。

这一系列的行为在悄无声息中不断推进,直到戈尔巴乔夫上台。戈尔巴乔夫的上台,标志着这些权贵阶层“瓜分苏联大业”的完成。

苏联版毒教材事件

在1985年,戈尔巴乔夫任命了苏联的头号公知——雅科夫列夫为宣传部部长。雅科夫列夫曾赴海外留学,在哥伦比亚大学深造,并在加拿大担任大使长达十年之久。

一回到苏联,他就立即向戈尔巴乔夫鼓动,进行了一系列的自由化改革:

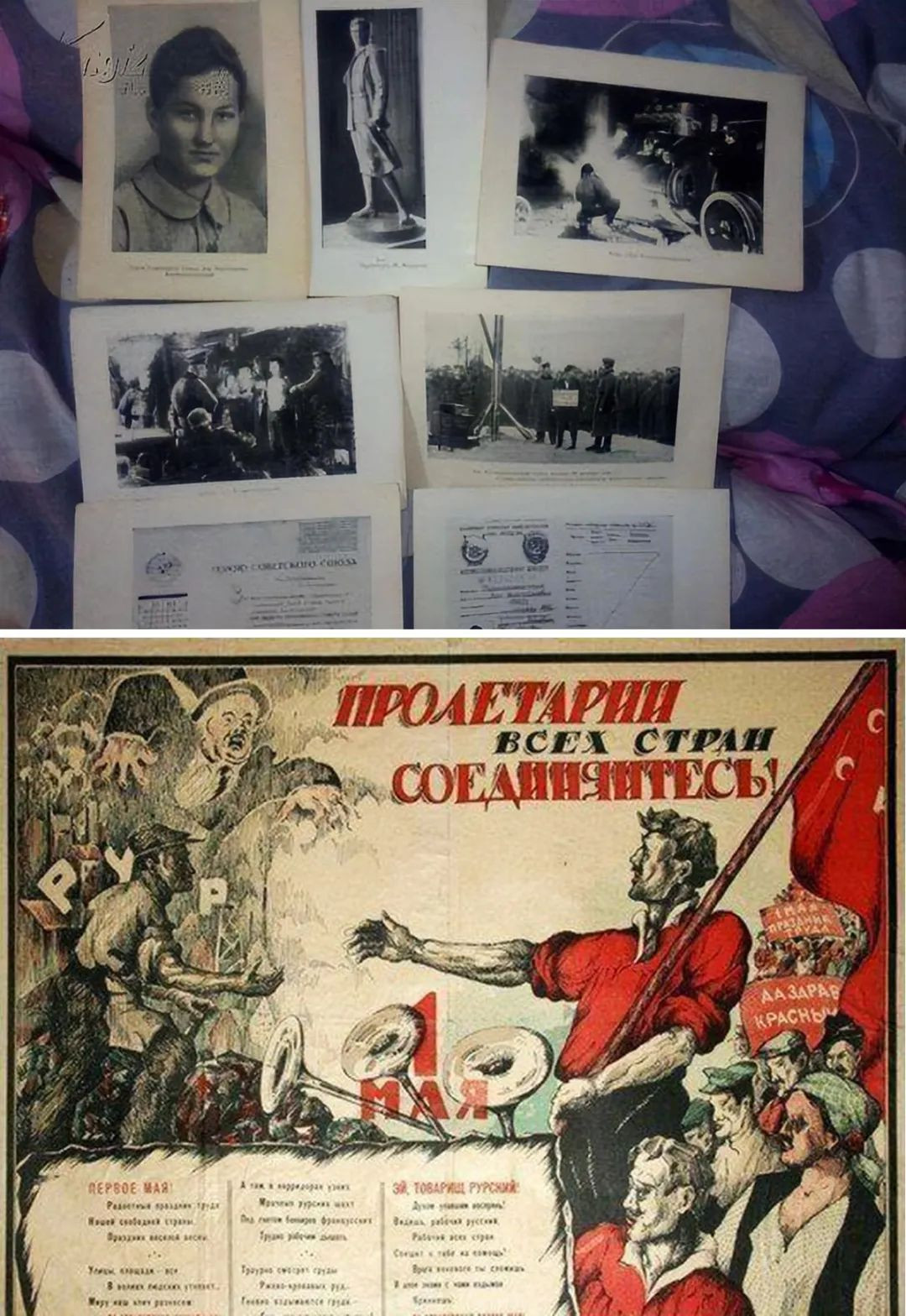

第一,从教育课本中删除了关于资本家剥削工人、美帝国主义威胁苏联等内容的描述。这不仅仅是删除了部分内容,更是对苏联历史和价值观的颠覆。

第二,在1987年,雅科夫列夫公然否定十月革命的伟大意义,甚至诋毁列宁的声誉,将其描绘成间谍。

第三,教材中也开始逐渐抹去斯大林在二战中的巨大贡献,将他的英勇事迹进行抹黑,甚至把斯大林牺牲的儿子描述为投降了纳粹。

第四,《消息报》更是发表了错误的文章,声称“苏联过去的中小学历史教材,每一个字都充满了谎言”。

第五,进入1988年6月,雅科夫列夫的改革进一步深化。他要求销毁所有的历史教材、剔除高校的马列课程、取消历史考试。

第六,开放媒体自由,放任了一大批境外的电台和电视台进入苏联境内。

第七,他还通过《星火画报》每天不断地否定苏联70年的历史。

第八,丑化苏联历史英雄。例如,原本铁骨铮铮的女英雄卓娅,在公知的笔下瞬间成了纵火犯、神经病;而另一位被视为苏联版的“黄继光”的马特洛索夫,竟然也被说成是斯大林时期捏造的人物。

在各种报纸、期刊、电台的大肆宣传下,苏联人民开始迷失在各种错误的报道中,他们渴望欧美的生活方式,慢慢对国家失去了信心。历史没了,离灭国也就不远了!

最终,苏联的解体成为了无法改变的现实。尽管超过七成的民众心怀不情愿,对于这个结局抱有深深的遗憾和痛惜,但底层的老百姓在政治舞台上却显得无足轻重,他们的声音无法被听见,他们的力量在现实的压迫下显得如此微弱,仿佛是哑巴吃了黄连,有苦说不出。

这其中的原因,无非是政策的制定和执行权都掌握在那些身处高位的既得利益者手中。他们决定了国家的命运,决定了亿万民众的生计。

而在苏联解体前夕,阿赫罗梅耶夫元帅这位年近七旬的老人,以他的身躯践行了对祖国的忠诚。

他以生命为代价,留下了这样的遗言:“我为了我的祖国,一直战斗到了最后时刻。”他的离去,无疑给那个动荡的时代增添了一抹悲壮的色彩。

这些情节是否曾让你感到似曾相识?是否会让我们在时代的浪潮中再次踏入别人曾经走过的坑呢?

在过去的几年里,我们国家面临的毒教材事件始终是大家关注的焦点。对于我国数以万计的家长们来说,他们无时无刻不在关心着下一代的思想教育问题。毕竟,教育是一项关乎国家未来的千秋大业,我们绝对不能掉以轻心。

尽管时代在不断变迁,但历史却时常重演。我们必须时刻铭记历史,保持初心,时刻警惕着可能的危险和错误。

同时,我们也应该不断从历史中吸取经验教训,以此指导我们前行的道路。