秦明:开封不仅有灌汤包,还有河南工人的“伤痕”

按:郑州不仅有黄河大堤,开封也不仅有灌汤包和清明上河园……20多年前笔者穷游郑州、开封、洛阳,看到了一些颇具震撼的场景,了解到一些在当时的校园鲜为人知的历史。到今天,这些历史遗迹大概都早已消失在房地产开发的大潮中了吧?借这个机会,把笔者了解的一些情况,分享给今天的青年大学生们。

-1-

20余年前笔者还在上大学,暑假回家乡河南做社会调查,去到了曾经是中国“四大纺织工业基地”的郑州纺织工业基地、曾经是亚洲规模最大的开封火柴厂、曾经跻身国内四大的开封联合收割机厂、曾经闻名世界的洛阳东方红厂、轴承厂以及矿山机械厂等老国企下岗工人社区,听老工人讲自己的辉煌与血泪……

作为中华文明的发源地,河南省在历史上的辉煌地位是有目共睹的。然而,至元代之后历代都城的外迁,而中原作为兵家必争之地在朝代更迭之时又频繁饱受战乱之苦,特别是近代以后殖民者强加给中国的门户开放和工业殖民,使得深处内陆的河南地位一落千丈。新中国成立前,常年的战乱使得河南经济凋敝,现代工业基本空白,基础十分薄弱。

到1949年之前,河南除了生产极其少量的纱、布、火柴、卷烟和原煤、电力等以外,其他工业则是一片空白。这样的情况虽然是新中国面临的普遍状况,但相比东南沿海、京津、东北,河南在现代工业文明面前的落后状况表现得尤为极端。

-2-

新中国成立后,河南进行了为期三年的国民经济恢复建设工作,没收官僚资本主义工业企业为国有工业,对日渐衰落的民族资本主义工业和个体手工业生产实施了社会主义改造。

新中国成立初期,为应对沿海企业所面临的美蒋经济封锁与军事轰炸威胁,也为了改变旧中国留下的极其不合理的经济布局及经济结构,缩小东西部地区的差距,毛主席作出了沿海工业内迁的伟大决策,河南成了内迁工业的主要迁入地,由此真正开启了河南省现代化和工业化的历史篇章。

1949年至1957年间,上海、江浙等地内迁河南的纺织工厂17家、印刷工厂7家、卷烟厂4家、火柴厂3家,此外还有搪瓷制品、榨油、糖果、食品、铁铺、机械制造等轻工为主的工厂多家,主要迁往郑州、开封、洛阳、新乡等地。此轮工厂内迁不仅快速发展了河南经济、满足了人民群众生活所需,更重要的是开启了河南的工业化进程,带来了大量的机器设备和技术人员,促进了技术人才的培养、为进一步的技术革新奠定了基础,同时也迅速地解决了旧中国留给河南的失业和民生凋敝问题。

“一五”期间,苏联援建的“156项工程”,河南省也成了照顾的重点,电力、机械制造、有色金属、煤炭和军工等领域10个重点工业项目落户河南,仅洛阳就落户了7个项目,其中除了鼎鼎大名的改变了旧中国没有拖拉机工业历史的“一拖”(东方红拖拉机厂),还有焦裕禄曾经供职的洛阳矿山机械厂;此外需要指出的是,全国“156项工程”中机械工业仅占24项,但其中就有4项落户洛阳。

“一拖”厂区大门

毛主席参观洛阳轴承厂生产的轴承

1960年中苏关系破裂,苏联单方面撕毁合同、撤走对河南各项工程的援助,河南人民充分发扬独立自主、自力更生、艰苦奋斗的精神,到1969年,河南的上述10项工程全部建设完成并投产。

新中国工业发展史上,最大的拖拉机制造厂(3.4万人)、最大的轴承厂(2.1万人)、最大的矿山机器制造厂(1.9万人)、最大的铜加工厂(1.2万人)、最大的高速船用柴油机厂(0.69万人)、最大的耐火材料厂(0.43万人)、最大的玻璃厂(0.98万人),均诞生在这里。

1959年1月焦裕禄与洛阳矿山厂工人合影

当来自东北和上海的建设者们在洛阳涧河以西,为新中国的重点项目挥汗如雨时,在距离洛阳100多公里之外的郑州,另一群来自全国各地的建设者们则投身到另一个领域——纺织。

原郑州市纺织工业局计划处处长陈素珍回忆了当时的场景:

“当年我刚来郑州的时候,整座城市可以说百废待兴,解放初的郑州西郊到处是乱坟土岗,风起黄沙滚滚,下雨满地泥,交通极不方便。1953年各路建设大军陆续来到这里,当时的建设人员中有老红军、地委书记、县长和许多农村干部。他们从上海、武汉、青岛、江苏等地的纺织战线调来大批工人、干部、工程技术人员。当时的条件非常艰苦,没房子住就搭席棚、睡地铺,吃饭没桌凳就蹲在地上吃。”

正是靠着这样的创业激情,在郑州西郊一万亩的土地上,英雄的创业者们以一年一个厂的速度建立起了当时乃至此后30年的郑州支柱产业——纺织业,让工业曾经完全为零的郑州一举跻身全国四大纺织工业基地。

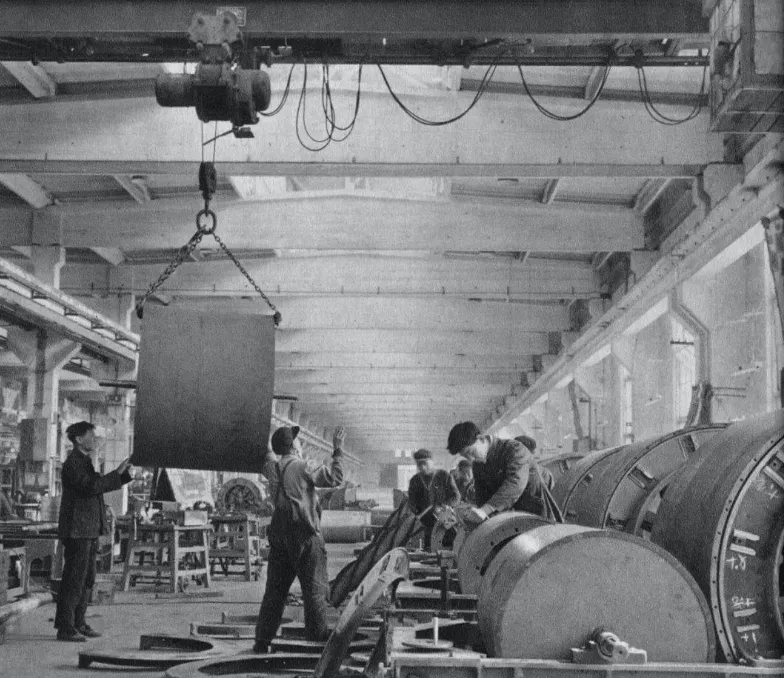

郑州国棉三厂细纱车间

郑州纺织机械厂装配车间

在电力匮乏的年代,火柴作为重要的轻工业产品在新中国成立之后得到迅速发展。1949年10月,开封火柴厂建成投产;其后,上海中国火柴股份有限公司在完成社会主义改造后将部分资产内迁郑州创建郑州中国火柴厂,1955年,开封火柴厂与郑州中国火柴厂合并,成立了亚洲规模最大的开封火柴厂。1956年安阳火柴厂成立,此后开封和安阳两厂一直是轻工业部在河南省的火柴定点企业。

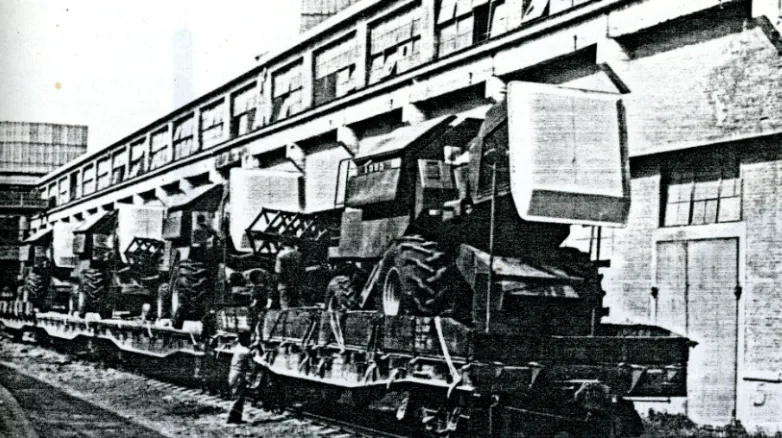

1959年,作为中国农业机械制造行业骨干企业的开封联合收割机厂开始筹建。(笔者20年前曾经在早已破败的场区,听老工人讲当时的建设激情:适逢大跃进,当地的工人、农民就是靠着铁锹、手推车,不舍昼夜、奋力建设,10个大型现代化生产车间和两个工部在一万多平米的土地拔地而起。1969年,开封联合收割机厂完全自行设计研制的HQ型红旗牌自走式谷物联合收割机在广交会上亮相;年产900~1700台大型联合收割机发往全国的人民公社。然而分田单干之后,联合收割机失去了用武之地,开封联合收割机厂最终在90年代走入了破产的境地。)

在发展郑汴洛(郑州、开封、洛阳)工业带的同时,以日化工业为代表的一大批轻工工厂在北到安阳、南到信阳的地级城市建立。由此形成了以郑汴洛工业带为轴心、轻重工业比重恰当、地理分布均衡的比较合理的河南省工业布局。

-3-

1964年,为了应对复杂严峻的国内外局势,进一步调整失衡的东西部工业布局,毛主席决策上马三线建设,河南省再次迎来了工业大发展的良机。

1964年至1983年间,河南在京广铁路以西的豫西山脉的纵深地区开展了轰轰烈烈的大、小三线建设。河南小三线建设始于1965年,到1970年基本全部建成,规划了13个军工项目以及各类交通、通讯项目和战略储备库;1967年,河南开始大三线建设,形成了以南阳为中心的大口径火炮生产加工基地、以济源为中心的高炮生产基地,以及以洛阳为中心的军工科研生产中心和焦作为中心的军工协作基地,并配套建设有电力、能源、交通等重大项目。

人去楼空的三线厂区

从1966年到1978年,国家在豫西地区沿焦枝铁路投入兴建的三线工业,加强了河南冶金、煤炭、电力、机床工业的实力,建设了200多个大中型骨干项目,如焦枝铁路、郑州铝工业基地、洛阳玻璃厂、豫西军工项目等。此时,电力工业、化学工业、建材工业、日用轻工业都有了一定发展,从东北和沿海又迁来了一些骨干企业,填补了河南省工业的诸多空白。

毛泽东时代的新中国通过技术转移与设备搬迁等方式实施的三线建设,不仅使河南一举成为国家重要的兵器工业基地、巩固了国防安全,更重要的是其所带来的产业带动效应,促进了河南经济的快速增长和工业化、交通运输的飞速发展,改善了省内工业化布局,改变了豫西山区的落后面貌,极大地提高了当地农民的物质文化水平,促进了农业人口向工业人口的转化,为当地带来了交通、医疗、文化娱乐等方面的便利。

-4-

伟大的河南人民在农业合作化运动中涌现出了新乡七里营、安阳红旗渠这样一大批先进典型,其后,毛主席畅想的“社队企业”模式在河南异军突起,形成了毛泽东时代河南工业化和现代化发展的第三轮高潮。

从1966年到1978年期间,地方“五小工业”(小钢铁厂、小煤矿、小化肥厂、小水泥厂、小机械厂)和“社队企业”成了河南工业发展的亮点。

例如,上世纪五六十年代,为了发展经济,济源依靠农业发展积累资金,结合本地资源,逐步办起了一批为农业生产服务的小煤矿、小冶炼、小电力、小建材、小化肥等“五小工业”。也正是有了这些“五小工业”作为基础,经过六十多年的发展,才有了如今的豫光金铅、济源钢铁、万洋、金利、金马、恒通等一批济源本土制造企业。

位于巩义和偃师交界的回郭镇,处于邙岭和嵩山夹缝之中,伊洛河穿境而过,在古代,因独特的地形地貌,回郭镇南岭十年九旱、北滩十年九涝,环境之恶劣不言而喻。五十年代末在人民公社制度下,回郭镇开始兴办“五小工业”,与济源的“五小工业”不同,回郭镇上马了炸药厂、机械厂、工艺美术厂等,重新构建起特殊时期的工业体系;六十年代末,回郭镇以生产小件农具、解放式水车、双铧犁起家的机械厂,相继开发出脱粒机、收割机等农机产品,并衍生出变压器厂……

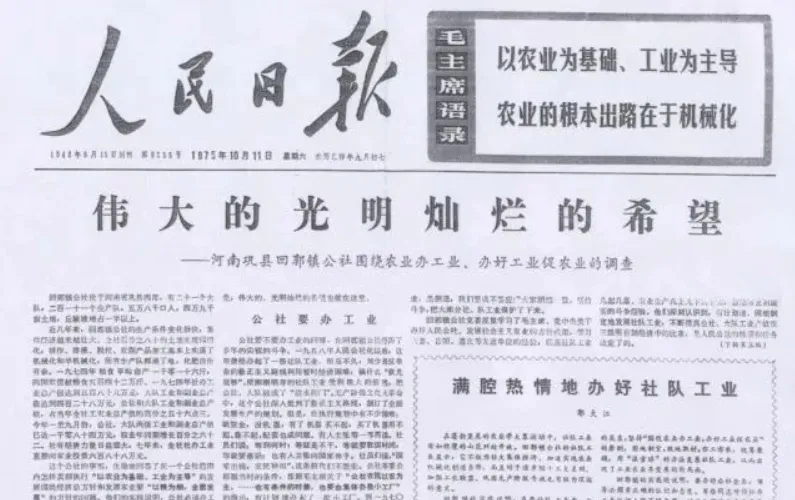

1975年10月11日,回郭镇的事迹被毛主席圈阅上了《人民日报》:

报道写道:

“公社必须办工业,公社能够办工业。公社办工业不仅可以促进农业大上快上,加快实现农业现代化,而且有利于充分发挥人民公社‘一大二公’的优越性,为逐步从三级所有制过渡到公社所有制创造条件,这对于逐步缩小三大差别,加强工农联盟,巩固无产阶级专政有着深远意义。”

经过上述发展过程,到改革开放前,整个河南工业产品的主要指标居全国中上游水平,特别在机械、冶金、平板玻璃、大中型拖拉机、农用化肥等行业均居于全国前列。同时,随着制造业门类逐步配套齐全,技术装备水平的不断改善和提高,河南省拥有了一批具有现代化水平的新的技术装备企业,并能采用新材料、新工艺、新技术进行生产。

上面这些也只是简单地提一提河南在新中国前三十年的发展史,一部波澜壮阔的河南工业史、无数可歌可泣的感人故事,是足够写成一本厚厚的大书的。

后面的事,笔者就不用多说。起先没掉的是,是随人民公社一起消亡的社队企业,继而是县级到镇级的五小工业,然后就是无数国企工人一砖一瓦建立起来的国之重器……

以郑州为例,经济效益最好的1981年,郑州仅棉纺路上的5家国棉厂一年生产的棉布就可供1亿人口每人做一套衣服,实现利税3.3亿元,占同期郑州市全部地方财政收入的70%。到1990年,郑州6家棉纺企业率先处于停产半停产状态,1995~1997年,郑州棉纺行业连续亏损累计1.6亿元,其后就迎来了破产改制和下岗潮……

【文/秦明,红歌会网专栏作者。本文原载于“子夜呐喊”公众号,授权红歌会网发布】