郭松民:评《漠河舞厅》——“用更加空虚来填满空虚”

“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。”

01

近日,歌手柳爽的一首《漠河舞厅》骤然走红。而相对于并无惊艳的词曲,似乎这首歌背后那个凄美的爱情故事更让人动容——

1987年,大兴安岭大火,漠河也被波及,张德全(同音)的爱妻康氏不幸丧生火海。从那时起,三十多年过去了,张德全没有再娶,他孤身一人,形单影只,生活在对妻子的思念中。康氏生前喜爱跳舞,所以漠河舞厅里,便有了一人独舞的惆怅客。

这首歌火到了什么程度呢?

数据显示,抖音上,“漠河舞厅”相关视频浏览量已超过15.8亿次,在多个音乐播放平台,《漠河舞厅》也成为了最热门的关键词。

一时间,似乎全网都在“1980的漠河舞厅”中迷失了,在视频后面留言,在朋友圈转发——所有的人都感动着自己的感动,寂寞着自己的寂寞。

02

看到这种如果不加入其中和大家一起感动就似乎会产生某种犯罪感的感人场面,我有点不太厚道想起了一个有点刻薄的词汇:“刻奇(kitsch)”。

这个词,来自 19 世纪,城市街头还徜徉着马克思和黑格尔的德国,原初的意思是在面包上涂抹一些色彩鲜艳的糖霜之类,用来安抚儿童,引申的意思可以理解为是一种具有象征意义、貌似精美、实则廉价的情感认同和抚慰。

中国读者最早遇到这个词,是在八十年代末传入中国的米兰·昆德拉那本书名为《生命中不能承受之轻》的小说中。但是这本书中文译者刚好将“刻奇(kitsch)”的意思译反了,译成了“媚俗”,即讨好别人,而这个词更准确的意思是“自媚”,即讨好自己、迎合自己。

“刻奇”,就是刻意讨好自己、迎合自己、自我迷恋、自我标榜、自我表演,是用廉价的成本,获得廉价的自我感动。

“刻奇”,还指矫揉造作地对寻常的事物赋予过多的意义,以此来获得唾手可得的崇高和易如反掌的共鸣。

简言之,“刻奇”的核心就是刻意。

米兰·昆德拉说,kitsch是

“灵魂的虚肿症,是傻瓜的俗套逻辑,是一个人在具有美化功能的哈哈镜面前,带着激动的满足看待自己,将既定模式的愚昧,用美丽的语言把它乔装起来,甚至连自己都为这种平庸的思想和感情流泪,并且容不得任何个人主义的怀疑和嘲笑。”

二十世纪初的美国文化批评家格林伯格认为,“kitsch就是假装对顾客毫无要求除了要他们的钱”;法兰克福学派的批评家阿尔多诺则指出,“kitsch就是用更加空虚来填满空虚。”

03

当一个人哭不是因为悲痛,而是认为自己应该感到悲痛,笑不是因为快乐,而是认为自己应该感到快乐,恐惧不是因为恐惧,而是认为自己应该恐惧……这就是“刻奇”。

格林伯格说,“kitsch是这时代我们生命中所有虚伪的缩影。”

当那么多人都声称自己被《漠河舞厅》所感动时,我就看到了这种虚伪。

人们认为自己应该被感动,相信自己真的被感动,并因为自我感动而自恋,却几乎没有人去面对真实的张德全,没有人去追问他这三十多年是怎么过来的?他没有重组家庭,是不愿还是不能?是不是因为贫困或其他原因?

人们只愿意相信柳爽讲述和咏唱的张德全,尽管《漠河舞厅》中的张德全可能和真实的张德全相去甚远。人们似乎本能地意识到,这样才能避免失去好不容易获得的感动和感伤。

于是,张德全三十多年来的痛苦,三十多年来的茕茕孑立、形影相吊,被粗暴地标示为一种美,一种浪漫、一种像拿铁咖啡一样恰到好处的伤感……最妙的是,因为可以和《漠河舞厅》中的张德全“共情”,可以和成百上千万的人一起滔滔不绝汹涌澎湃地感伤,于是,我们无须付出任何代价就获得了崇高感!

而因为有了这种崇高感的保护,我们就无须去面对真实的张德全背后的真实的严酷世界——包括共同体的瓦解、社会的原子化、外部意义世界的持续坍塌……

更不要说去尝试改变它了!

同样,当看到精英阶层利用财富或权力垄断了太多的性资源(比如司空见惯的老夫少妻),而自己既不能谴责也不能阻止时,这种感伤和崇高感反而让自己获得了某种心理优越感,成为一种隐秘的精神胜利法,使我们能够心安理得地容忍这种真实的丑恶。

所以,还是昆德拉说得好,“这是最主要的,Kitsch是一种自我愚弄。”

我想,如果这个世界上有什么是我们最不需要的东西,那就是“刻奇”,自我愚弄!

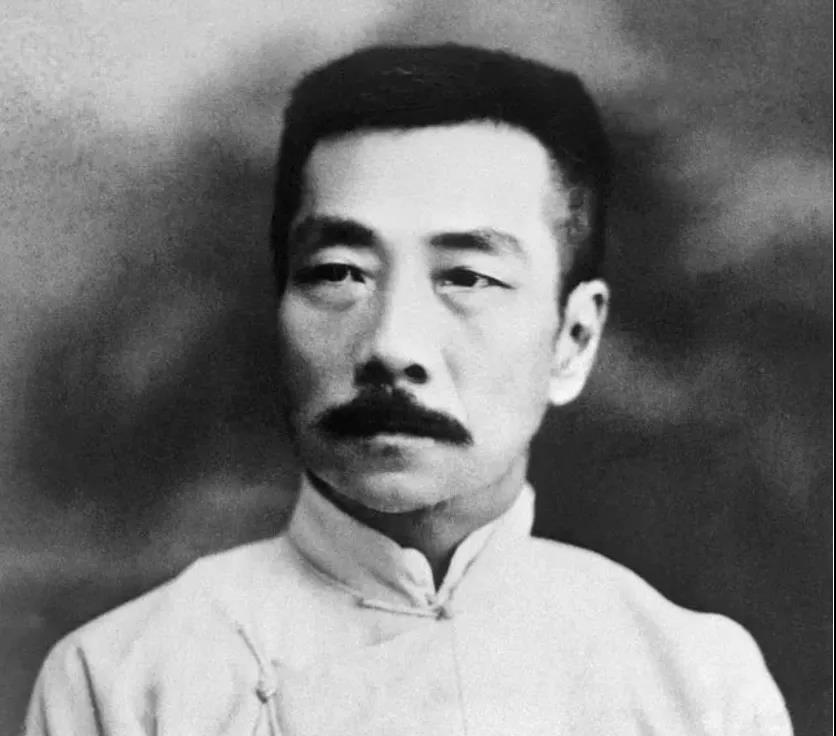

最后,用鲁迅先生的一段话做为这篇短文的结尾——

“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。”