英国经济学家布拉莫尔:用数据和事实评价中国集体农业

导 语

近四十年来,很多人为中国集体农业盖棺定论,这一定论在今天以各种各样的“常识”、“据说”、“好像”、个人经历的形式存在,成为很多人不假思索的思维定式。

英国经济学家布拉莫尔(Chris Bramall)毕生从事中国农村和中国经济发展的研究。在他2009年出版的《中国经济发展》(Chinese Economic Development)这本书中,“集体农业”这一章多方位地评价了毛时代集体经济的成就和不足,以翔实的数据进行论证,但并不简单地迷信数据,而是对各类数据背后的方法论和技术处理都有清醒的认识和评价。

历史的经验已经一遍又一遍展现了小农作为小生产者,既吃苦耐劳、又单薄脆弱。生态社会主义农业需要解决小农的脆弱性问题,重新合作化、集体化。布拉莫尔的论述有助于我们破除对集体农业的成见,使我们虚心认真地对待毛时代集体经济的成就和问题。我们认为它应是关心中国农村发展道路同仁的必读之物。

作者|克里斯·布拉莫尔(Chris Bramall) 伦敦大学亚非学院的经济学教授,曾任英文刊物China Quarterly主编

译校 |中国农村读书小组

图片来源:网络

集体农业是毛泽东时代后期农村发展战略的核心。中国共产党根据列宁主义指导原则,希望能够通过“集体化”来动员农村中规模巨大的力量,以此促进增产,为农业机械化创造条件。同时,机械化的发展能够释放农村劳动力,让更多的人投身到中国迅速发展的工业部门中去。劳动力是中国农村的主要财富,而集体化的主要功能则是充分使用这项财富。本章讨论毛主义这一理想在多大程度上得以实现。

许多文献对集体化的描述非常消极。然而,即使最为严厉的批评者也认识到评估集体化表现的困难。困难之一便是:如何来衡量好坏?因果关系的问题更是棘手:是集体化本身制约了中国的农业发展,抑或是营运集体农业的方式存在问题?另外,集体农业被解散是否并不是因为本身不好,而是由于其它各种各样的原因?

一

农业生产的背景

20世纪中国面临的主要挑战之一是确保粮食安全。在这段时期,中国的发展历史在诸多方面寻找解决这个首要问题的途径。

原则上说,粮食安全可以通过大规模的进口来保证实现。然而,对中国来说,这从来就不是一个可行的方案。在1949年之前,中国是一个粮食进口国。例如,大量的大米从暹罗(泰国)、越南北部(安南),甚至孟加拉和缅甸(Latham和Neal, 1983)进口到广东省。Lin(1997:46)提出在20世纪30年代,广东省约13%的消费是靠进口满足的;上海是另外一个重要的进口地。然而,由于国际政治局势很不稳定,国内运输网络不发达(例如,与法国大小相当的四川省在1949年以前没有铁路),地区之间存在着差异性,这些因素导致“依赖粮食进口”将是一个危险的国家战略。因此,即便在国民党时代,大米和小麦通常只占进口总量约5%,相当于占GDP不到5%(Feuerwerker, 1977:104-5)。

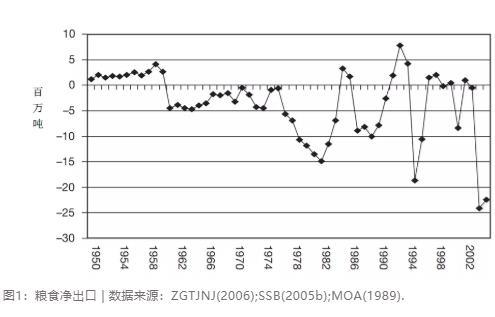

在毛泽东时代,当时的国际关系没有让情形变得简单。20世纪50年代的中国是粮食净出口国,出口规模也是不断增加——50年代末尽管有饥荒,中共还要给苏联还债(图1)。当政府终于认识到饥荒的规模时,情形发生了突变。1959年的粮食净出口420万吨变成1961年净进口的440万吨(主要是来自加拿大的小麦)。此后,中国成为了一个大致稳定的粮食净进口国,进口量大小和国内粮食产量相关。例如70年代末风雨不顺、农业减产,因而净进口量增加。不过需要强调的是,在整个毛泽东时代,中国的农产品进出口贸易量非常小,进口贸易量占粮食生产的比例从未超过1961年的3.3%。

原则上,中国可以进口更多。60年代初从加拿大大量进口小麦说明了这种可能性。然而从政治角度来看,这不可能成为一个长期的战略方针。很多著述都认为这是由于毛泽东敌视国际贸易,然而在毛时代晚期的高峰期——1971-1972年,中国开辟了大量的外贸,证明事实并非如此。依赖进口满足粮食需求是非常危险的策略:

即使中国依赖加拿大,美国可能会给它的邻居施压。更糟的情况是,美军的军队可能会以越南战争的名义攻击运输补给线。而且中国可能用消费品的出口来支付进口的粮食,这会让投资远离关键生产部门,减缓经济增长速度。

这一切都意味着,中国需凭借自身的努力确保粮食安全。必须加强农业生产,而且增长速度必须足够快。一方面用于满足消费者的需求,另一方面用于满足酒类、肉类制品、丝绸和棉纺织品生产商的需求。考虑到中国人口的增长步伐,整个毛泽东时代面临着一项艰巨的挑战。

中共最初的解决方案是土地改革。人们希望,通过消除民国时期农业体系里最落后的特点,如高租金、高利贷、无地农民,来让农业巨幅增产。正如我们在第三章中所看到的,这些愿望实现了。土地改革减少了不平等现象,提高了农业产量。然而,家庭耕作的经济政策不能提供长期的解决方案。这是一个过渡性的政策,仅此而已。

毛泽东的看法是,集体化远远优于家庭耕作。他的做法呼应了列宁的著作和思想。列宁认为,建立大规模的集体农业是实现机械化、扩大灌溉面积的唯一手段。不管规模经营与生产有多么复杂的关系,中共还是希望通过取消土地的分块化以及为了争取水源而制造的水渠、边界等造成的土地浪费,由此来增加生产;大型农场能够提高劳动生产率,这个过程则能为工业部门释放劳动力;此外,土地公有制能够提供集中有效的福利,无论是确保收入稳定,还是保证身体健康。

因此集体农业自从1955-1956年诞生以来,一直活跃在在中国农业政策的舞台中心。直至1984年,这个时候它们实际上已经不复存在。大跃进困难时期,公社运营出现了问题。实际上,很多领导人认为只有回归家庭耕作才能让农业生产恢复,但是毛泽东并未气馁。对他来说,集体化是中国发展战略的一个关键因素。

一方面,集体农业将通过机械化和大规模灌溉使经济基础直接实现现代化:通过动员农村剩余劳动力,集体可以创办农村工业,缓解水泥、钢材和化肥等急需的农业生产资料需求。

另一方面更为重要——集体化是改变生产关系的一个重要手段。通过抑制私人经济活动,减少收入不平等,对农民进行社会主义教育,毛泽东希望可以激发农村劳动力的生产积极性,继而促进基础设施建设和增加产量。

中国农业的解决方案打破了马克思主义的传统,以及那些西方经济学家向其他发展中国家所展示的解决方案。毛泽东式集体经济与列宁主义不一样,它更加重视非物质激励,大寨模式就体现了这个特点。中国的集体化方案也不同于世界银行和福特基金会的做法(例如在印度的做法),它们倚重技术(尤其是绿色革命)来解决农业欠发达问题。但这并不是说毛泽东漠视技术的重要性;相反,毛泽东认为在推行集体农业后,高产品种和机械化能更加迅速有效地发展。一个纯粹的技术方案是解决不了中国的农业问题的。

二

毛泽东式集体农业的特点

在1955年和1984年之间,集体耕作制度有多种形式。然而,经过1960到1963年(第4章中讨论)的试验期,直到1963年,集体农业的结构和运营方法才系统地建立起来。1962年后,集体农业经营的主要特点有:

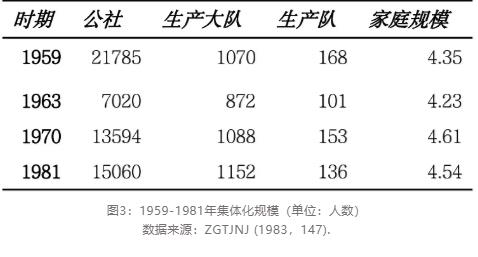

第一,集体农业由三层结构组成:公社、生产大队和生产队(图3)。

公社最初是非常大的,包括约24000人,但在饥荒后,减少到更便于管理的7000人。此后,由于人口增长、人民公社的规模增加,到80年代初,平均规模有15000人。但是,在行政体系上,进行基本结算的单位是生产队,负责组织生产、分配工分(和工分的收入)。特别是在60年代,这种功能有时也在生产大队的级别上开展。然而根据经验,这种做法通常行不通,因为这几乎取消了工分的价值(工分是根据整个大队的平均计算的)与实际工作量的关联。1963年生产队增长迅速,到1981年时,一个生产队通常包括约三十户,或者136人。很显然,在整个毛泽东时代,生产队是相对较小、容易管理的单元。

第二,顾名思义,集体制度的主要特点是土地、耕畜和大型农机设备归集体所有而不是个人所有。

然而,在毛泽东时代的晚期,家庭被允许经营自留地(小菜园),他们可以自由进行种植,但是人们经常用它来种菜,并提供饲料养猪或母鸡。这些自留地的大小随时间推移而不同,在激进的时期,他们完全不被允许;然而,70年代末,由于人口的增加,以及作为反对集体化的活动,自留地的平均规模趋于增加。额外的土地通常被分配给人口较多的家庭,因此这项措施刺激了人口生育(Potter S.H.和Potter J.M. 1990: 112)。

第三个特点是,收入的分配基于工分。

在一年收获之后,每个工分的价值被确定。当使用计时方法时,男人每日工分几乎无一例外地比女性要高;当使用计件方法时,男人产的每件产品的工分要高于女性生产的产品。大多数工人一天获得7至10个工分。在繁忙的种植和收获时期,一天的工分数目可以到12-15(Hinton 2006),不过这样的时期很短。在Potter S.H.和Potter J.M.(1990:120-2)的研究中,1979年一级的男性每天获得10个工分,四级的女性获得7.3个工分。在一个村庄中,1966年的工分数目范围可以从5至10。但到70年代初,为避免农民之间的冲突(Unger 2002:86)这个范围已经缩小到了9至10。

值得注意的是,集体农业的工资因时间和地点不同变化很大。在毛泽东时代的后期,集体农业的社员的工分经常根据他们的性别和对(生产的贡献)而固定。这个量根据他们的性别和生产情况(计时方法),或按照完成特定的工作量(计件方法)而给定。两个系统在同一村庄同时出现的情形并不罕见。许多人的工分根据完成工作决定,另一部分人得工分根据劳动级别给定。在60年代末和70年代初,大寨系统经常被使用。每个人的工分由生产队队员开会决定。这个公开的考绩制度需要工人对于自己贡献有一个自我评价,然后其他团队成员也进行评估,最终经过讨论决定每个人工分。

大寨系统还涉及道德或思想层次的考虑。它不仅仅根据工作量,也根据对集体事业的投入程度来做决定。这样,一个较弱的团队成员仍可能收到的较高的工分。大寨系统还有优点是经常举行会议。在江西高村的实践过程中,考勤员记录每天每人出勤的状况去定粗略的工分。每年根据技术、力气和态度决定每人的工分数,并添加到考勤记录中。这样每年只决定一次,极大地降低了评估强度(Gao 1999:61-2)。

三

理论问题:

集体农业与家庭耕作的对比

集体农业仍然是最有争议的农业制度。在某种程度上是因为他们是强制性的。不同于合作社,集体农业的会员制是强逼性的,它限制了劳动力的流动,限制了成员的自由。有理由认为集体农业和欧洲的封建土地所有制相似。有人进一步指出,集体化的尝试是徒劳的,因为它并没有提高产量。最后,集体农业所谓的主要优势——便于机械化——在贫穷国家是不适用的,因为这些国家首先就缺乏生产拖拉机的工业能力。

然而,支持集体农业的论据非常强有力。首先,合并土地后减少了土地浪费,比如以前的地界、小路和不必要的灌溉渠道。第二,它促进新技术的迅速推广。第三,最重要的是,推动集体劳动使大型灌溉项目的建设成为可能,同时推动农村工业的发展。

1. 反对集体化的论点

对集体化的主要批评之一是:这是早产儿。很少有人会否认,技术进步节省了劳力,解决了监督和控制的问题,这也是美国、加拿大的大型农场利润丰厚,以及发展中国家的发达地区大农场耕作比贫困地区更有效率的原因。在中国同样可能取得成功。然而有人认为,在1955-1956年就进行集体化为时过早。当时的中国根本不可能实现机械化,因为中国的工业能力还不发达,工业生产无法满足对农资的需求。此外,在中国实现机械化的难度要超过北美地区,因为在中国种植的水稻生产生长在水田中(Bray 1986)。有人认为,在中国需要坚持小规模的家庭耕作,直到时机合适再实行大规模的机械化。

对于很多“马克思主义理论”来说,在生产力还不够发达时,不能进行社会主义革命。列宁本人对此有过著述(参见列宁1919和1923年的著作)。列宁在1919年联共(布)八大的讲话说到拖拉机生产在集体化过程中改变中农的重要性:

在共产主义社会,只有当我们缓解和改善自己的经济条件时,中农才将是我们这一边的。如果明天我们可以提供十万台一流的拖拉机,同时为他们提供燃油,配备司机,中农肯定会说‘我支持共产主义’。但是大家也非常清楚地知道,目前这是纯粹的幻想。

相比之下,列宁1923年关于合作化的讲话中强调了过渡时期(列宁称之为“文化革命”)的重要性。他称这是一个漫长的过渡时期,在此期间,农民将获得技能和读写能力。列宁所阐述的观点是,机械化应该先于集体化。一个贫穷的国家在推行集体化之前,需要首先创建机械化的必要条件,建立生产制造机械设备的能力。苏联在1928年并没有达到这个条件,因此过渡到集体农业还为时过早。塞尔登提到(1988:60):

1929年苏联开始推行集体化之时,农业机械化并没有实现(事实上集体化的技术、行政和社会的准备都没有妥当)。这种做法违背了列宁的著述。集体化不是基于农民意识到集体农业的效益,而是通过国家力量强制执行。

1955-1956年间中国迅速实现集体化。城市工业发展迅速,农村工业处于起步阶段,集体化的重点是为除农业外的生产提供生产资料。因此,机械化并不是一个现实可行的选择,集体化在此时是毫无意义的。实行集体化将降低产量,而且在没有实现机械化的情况下,劳动力也难以得到释放。

人们认为除了机械化之外,集体农业没有什么其他方面的优势。人们普遍相信土地规模和产量之间存在的反比关系。小块农田的收益率比大农场要高,因为他们的劳动更加密集。在贫穷的国家,劳动生产率可能低,但劳动力并不稀缺;土地资源却很稀缺。对于这些国家,在小农田上最大限度地提高产量,是增加农业产量的理想机制。从本质上说,这里提出了土地规模会造成劳动监督和控制的问题。和其他发展中国家的农场管理一样,中国的集体农业劳动力不够密集,压抑了土地效率,降低了生产率(Griffin等 2002:286-7)。中国的案例进一步证明了土地规模和土地生产力之间的反比关系。更全面的实证请参考Berry和Cline(1979),Cornia(1985)和Ray(1998:ch.12)。

2.支持集体化的论点

然而,事实上,反对集体化的论点并没有像前一节的论证所表明的那样明确无疑。此外,批评意见往往忽视了集体农业的优势。

一方面,大家普遍认为,尽管之前的学者力图使我们相信产量和农场的大小之间存在反比的关系,但这种关系难以在现实中确立。经验上的证据尤其存在问题。过多的研究着眼于土地生产率,而我们真正感兴趣的是全要素生产率。然而,用以计算全要素生产率的方法也存在问题。同样重要的是,这里存在严重的归一化问题(normalization problem)。观察到的产量的不同往往反映了土质、灌溉设施和信用保障上的差别,以及耕种方式,或者是成本(产品)价格上的差别,而非规模本身的经济或不经济。以下的事实又和这些问题复合在一起,即往往选择大型的管理型农场和小型的家庭农业进行比较,而不仅仅是在规模上的比较。由于上述的种种困难,对很多国家的研究得出的是尚无定论的结果(Dyer, 2004; Khan 2004; Ray 1998: 453–7)。有意思的是,甚至Buck (1947: 34)也意识到了战前中国的家庭农业太小了:“在中国,至少80%的农业生产单元在规模上太小以至于不能构成经济单元”。集体化使得(我们很快会看到)利用规模效应变得可能,因而使得劳动力能被用在基础设施建设和农村工业化上。不仅如此,它还使得在家庭耕作范围内无法实现的更大空间的专业化成为可能,从而带来产量的提高(Chinn 1980)。

其次,很多证据表明,新的种子品种以及技术在合作社比在家庭耕作方式下传播得更为迅速。在50年代早期,中国成立了一个农业研究系统,专门研究农业品种,但是在50年代,大多数的新品种是从国外引进的,或者是在1949年以前就已经研发的。事实上,国外进口的种子占有很大优势,以至于它们逐渐主导了耕种方式(Stone 1988a: 790–1)。集体化使得这一切开始发生变化。在1957年,拥有近14000个农业技术推广站的网络在全国建立起来,作为补充的是1400个种子站和1900个育种示范站。到了1979年,上述三类科技站的数量分别达到了17600个,2400个和2400个(SSB 1984: 189)。这一用于农业研究和发展的新系统逐步开启了新的本地品种的研发。与此同时,进口并没有被取消,在1972-1974年间,从墨西哥进口了大量的矮杆小麦的种子,广东省则引进了国际水稻研究所在菲律宾研发的种子,而巴基斯坦也提供了一系列的优等幼苗。然而,事实证明,很多国外进口的种子不能适应中国的生长条件;墨西哥的小麦就是一例。它间接地帮助了中国的育种计划,但是,新品种在70年代的迅速推广主要得益于中国的研究系统。现在普遍认为,一位居住在湖南的中国科学家,袁隆平,在1974年发明了世界上第一个真正的杂交水稻品种。一般而言,正如Stone (1988a: 795–6)所说:

不像在50年代,中国新品种的成功不是来自于进口,而应归功于在全国范围内的强大而且广泛复杂的农业研究。

可以肯定的是,在这过程中有犯过错误。Nolan (1988)提到了在毛泽东时代晚期,双尾双刃犁的不适当的大面积推广。类似的例子还包括一些被合作社强行推广的新种子品种不适应于中国的农业条件(Stone 1988a: 792 and 794)。然而,这一计划整体上的成功还是非常明显的,表现在合适的杂交品种和半矮杆品种在70年代得到迅速推广。此外,新品种的影响十分显著。在四川,最新的矮杆小麦的产量于70年代后期达到了每播种亩300公斤,远远超过了传统品种的70公斤的产量。杂交水稻的产量则达到了500公斤,而传统品种的产量是200公斤(Bramall 1995: 737)。

当然,一个由家庭耕作和国家资助研究构成的系统也有可能达到同样的效果。然而,中国在灌溉和引进新品种的方面要远比其它大多数发展中国家成功。巴基斯坦和印度的例子都表明,高产品种(HYVs)可以在小型农场中采用,很多印度的农场正是实现了这一点,管井的使用使得在70年代和80年代之间令绿色革命在小麦耕作上成为可能。然而,我们必须注意到,这两个国家都受益于大量的西方援助和技术支持。如果缺少例如美国的支持,他们的小麦革命几乎不可能取得成功。另外,东亚其他地区在农业上长期的低效率——尤其是日本和中国台湾——相当明显地证明了小规模的家庭耕作作为现代化的载体的局限性。实际上,日本和中国台湾正在极力促进耕地的合并。但是,在日本,这是十分困难的,因为土地不断升高的价值鼓励了很多农民保有他们份额很小的土地。结果是,尽管1961年农业基础法是为了鼓励合并而设立,但在全部农场中,只有3%在规模上超过了3公顷——这是有效的农场运营的最小要求(Kojima 1988: 733–4)。在80年代,不少于44%的日本农场在规模上小于0.5公顷。

支持集体化的第三个论点是它使机械化成为可能。这里的关键在于,集体化使大量的小块土地——“像面条一样”,韩丁(Hinton)这样贬义地称呼它们——得以合并成大块农田。韩丁提供了武功村的例子(2006: 141)。在50年代期间,武功村的1300块小的土地被合并为六大块土地。没有这样的合并,机械化就不可能得以实现。当然,在武功村的例子中,土地的合并是由集体化之前的合作社完成的,这表明土地的合并可以通过除了集体农业之外的方式进行。然而,在1956年之后,合作社的出现使得更广大且更细致的合并方式得以实现。Potter S.H.和Potter J.M.(1990)提供了一个大跃进期间的例子。这种雄心勃勃的项目需要几年的时间来完成,但到了70年代,它们中有很多已经发展成熟,而且机械化正在急速进行。可用的马力从1965年的1490万匹上升到了1978年的1亿6000万匹;在同一时期,机械化耕作的土地从1600万公顷上升到了4100万公顷(MOA 1989: 309–18)。

当然,正如批评意见正确指出的那样,集体化本身并非机械化的充分条件,但是如果想要推进机械化,某种合并过程是必须的,而集体农业提供了一个非常有效的实现机械化的载体。另外,农业机械化本身是十分必要的,因为它解放了劳动力。在贫穷的国家,劳动力也许没有像土地那样稀缺,但是劳动力的短缺依然是扩大生产的首要瓶颈。机械化因解放劳动力导致了巨大的收益。首先,它使得中国的合作社能够将更多的劳动力投入到单位土地面积上,并扩大双季耕种的土地面积来促进生产,由此缓解供应方面的主要压力。因此,机械化不能提高产量的说法显然是不确切的。其次,它使得在农业上能解放更多的生产力投入到其他部门中。尤其从长远来看,这可能是机械化的至关重要的贡献。劳动力的解放是英国发生在18世纪晚期和19世纪初的农业革命对工业化的首要贡献(Crafts 1985),这也是机械化对于中国具有重要意义的原因。在80年代初发生的机械化耕作面积的下降——从最高的1979年的4220万公顷降低到1986年的3640万公顷(MOA 1989: 318)——是去集体化的主要失败之一。从现实意义上说,80年代的土地细碎化阻止了劳动力的解放,从而延迟了中国的工业化进程。

另外,机械化在种植水稻所需要的水中环境是不可能实现的说法是过分夸张的。可以肯定的是,中国稻田实现机械化是困难的,但是,我们必须知道,水稻只是中国的主要谷物作物之一。即使在四川,冬季的主要作物是小麦,所以机械化对于干旱冬季的小麦耕种十分重要。对于中国的北部则更是如此,在这些地区,小麦是主要的作物。因此,针对“机械化在中国的农业是不可能的”这一说法,含蓄一点说是夸张了,严肃点说这是严重的误导。

然而,支持集体农业的主要观点是,它促进了劳动力向基础设施建设项目的转移,尤其是水利项目。考虑到水稻种植在中国农业的重要地位,这使得中国的集体化程度甚至比苏联更深。

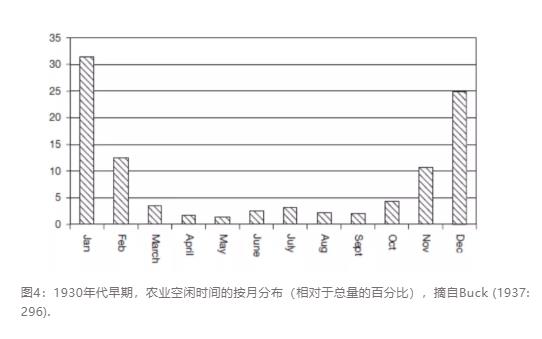

劳动力的动员在中国是可能的,因为很大部分的农业劳动力在冬季的数个月内(从11月到次年2月)是闲置的,尤其是在中国北部。Buck (1937)在30年代早期收集的数据表明了这种不充分就业的程度(见图4)。全部空闲时间的25%发生在12月,32%发生在1月,这种特点当然和天气相关;在这几个月,人们不可能在北方甚至中部的农田里从事有效的劳动。闲置的劳动力的总量是不容忽视的。Buck的调查显示,每人每年有1.7个月的空闲时间。在50年代初,这一数量可能有所下降,但这种降低不可能很显著,而仅仅因为替代性的工作机会非常有限。Buck的结论是,让农村摆脱贫困的一种方式是利用闲置的劳动力来发展农村工业,这正是1949年以后所采取的解决办法,这将在下一章中说明。然而,正是由于大部分的劳动力剩余是季节性的,农村工业的发展不是很容易得以实施。事实上,动员劳动力在冬季从事基础设施建设是更直接的方式。中国共产党对于这些可能的解决方法是十分清楚的,而且实际上,50年代后期建立更大的合作社的压力很多来自于动员劳动力的需要。

中国北部平原以及北方大部分地区水资源的短缺加剧了解决水利问题的重要性。根据世界银行的数据(1997d: 88–9),中国北部拥有45%的人口以及45%的耕地,但只占有全国水资源的14%。结果是,在90年代中期,北部人均可用水只有750立方米,而南部人均可用水达到3440立方米。导致缺水的潜在问题是降雨量较低。这反过来使得从河流中获得的水量维持在高水平。因而,很多河流(不只是黄河)在冬季都处于断流状态。这也促进了高质量的储水设施的建设,因为它们对于建成灌溉系统是必须的。

从灌溉方面的证据可以得出结论,劳动积累对于解决这些问题极为有效(Vermeer 1977)。Nickum (1978: 280–2)的估计表明,4000到6000万的农民参加了60年代中期的劳动积累过程,而到了1976-1977年,因为国家强化了兴修水利的计划,并且更多地关注跨大队和公社一级的水利项目,参与的人数达到了1亿2000万到1亿4000万。平均而言,一个农民每年有30个劳动日投入到劳动积累中。尽管这些数据不是完全可靠的,但该计划的规模在广泛的地方层面的研究中得到证实(Endicott 1988: 74–80; Qin 1995)。Potter S.H.和Potter J.M.(1990)再次提供了一个经典论述:集体化并没有结束关于水资源使用的争议,甚至村庄一级的合作组织也不足以解决所有的水利问题,因为有些问题涉及到跨村庄间的集体行动。例如,一个论述说到:“公社和大队的领导拒绝组织别的村庄的人参与到项目中……所以,这个项目从没有得到实施,结果是,高村是银宝湖公社中唯一的没有从共和国前四十年的共产主义式的大规模基础建设中受益的村庄”(Gao 1999: 23)。毫无疑问,集体化导致了一些本应不会被尝试的、判断错误的项目的发起(Siu 1989: 232–5)。然而,一般说来,集体化使得对水资源的合理管理变得更加容易,以至于在很多地方,抵制去公社化的原因之一就是担忧在水利方面产生不利影响(Endicott 1988: 75 and 134)。

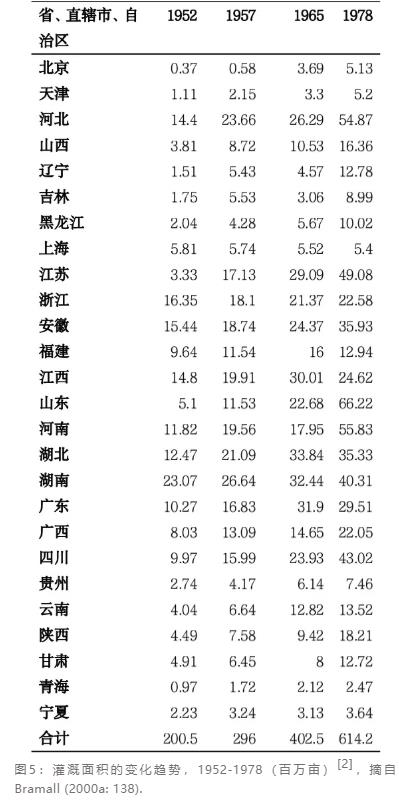

宏观数据显示了毛时代晚期灌溉面积扩大的程度(图5)。1978年整个中国的灌溉面积是1952年的三倍,大部分的增长发生在1965年以后。所有主要的农业省都经历了一定的增长,其中江苏、山东和黑龙江省的增长颇为壮观(甚至是夸张的程度)。灌溉面积的增长是集体化农业的伟大成就之一,从而使中国和(尤其是)印度、越南相比,显得很不一样。尤为关键的是,灌溉面积的扩大,以及由于大型集体化农场的建立带来的劳动生产率的提高,导致了双季耕种面积的大幅度增加——在50年代初期,因为劳动力和水资源的短缺,这还是不现实的想法(Walker 1968)。中国和越南湄公河三角洲的对比尤其具有启发意义。集体农业在后者只存在了很短的时间,在1988年全越南恢复到家庭耕作前,只有大约10%的农田被集体化了(Ravallion and van de Walle 2001)。结果,三角洲的大部分地区至今没有得到合理的灌溉,因而每年只能种植一季水稻。这反过来解释了为什么湄公河三角洲是越南最贫穷的地区之一,尽管它有着有利的耕种条件。

概括而言,对于集体农业的批评在一定程度上是正确的。中国在50年代晚期缺乏进行机械化的能力,而大跃进期间对农村工业的大规模鼓励正是意识到了上述事实。然而,这类对集体农业的批评存在的问题是它没有能够认识到集体化和机械化之间的反向因果关系:集体化可能是机械化和一整套现代技术引进的必要条件。换言之,中国于50年代晚期开始的集体化并非是早产儿,而是发展现代农业部门的一个必要前提。又换言之,如果我们认同大规模的、利用现代技术的农场,比小规模的、利用传统技术的家庭耕作更有效率的观点,如果我们意识到合作社在扩大灌溉面积上取得的成就,那么,显然集体化有很多方面值得学习。至少,为了建立大型农场的某种形式的土地改革是必须的。它属于地主阶级同国家一起强制征收的形式(如19世纪的美国或者17世纪的英国),还是属于国家主导的集体化的形式,这是有待争论的。但是,自发的土地合并能解决这一问题的想法纯粹是乌托邦式的幻想。

四

集体农业的表现

对于集体农业有效性的短期和中期的检验表现在它是否带来了农业产量的快速增长,以及它能否提高生产力。更长期的问题是,甚至在去集体化之后,灌溉面积的扩大和农村基础设施的发展能否导致农业的发展。换言之,毛时代的合作社是否为80年代的农业“奇迹”铺平了道路?在本章,我们将讨论产量和生产力的短期和中期趋势;长期的问题会在第11章中讨论。

1. 产量增长率

从提高粮食生产率和满足人口的基本粮食需求方面来说,中国自1949年以来实行的政策是非常成功的。在1952-2006期间,中国第一产业的增值在实质上以每年3.7%的速度增长,这一数字高过低收入和中等收入国家——在1965-1980(2.8%),1980-1990(3.4%)和1990-2003(2.4%)年——第一产业增值率的平均值(World Bank 1990a: 181; World Bank 2005: 200)。中国的增长率也高于1961-2001年间的世界平均值2.3%(Federico 2005: 20)。另外,更为关键的是在粮食安全方面,粮食作物的生产也得到了迅速增长。最主要的粮食作物当然是谷物。在中国,谷物产量在1952到2006年期间以每年2.5%的速率增长,几乎和人口的增长同步。因此有充分的理由认为,尤其考虑到土地本身的自然限制,在20世纪后半叶,中国农业产量的表现极其出色。

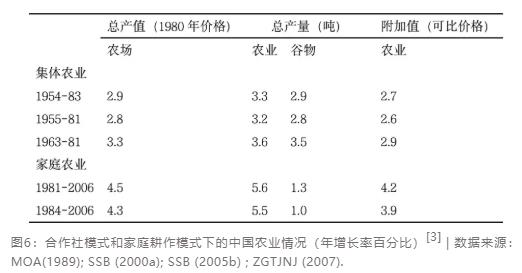

最有趣的问题当然是中国农业在家庭农场形式和集体农业形式下的相对表现。然而,这种比较并不是直接的。一方面,目前尚不清楚,我们应该关注的是产量的整体增长还是谷物(最主要的粮食作物)生产的增长。另外,毛时代的增值数据是有问题的:在使用整体产量的数据上就有一个很好的例子。另一个问题是我们应该选用哪个时间段来进行家庭农场和集体农业的比较。关于集体化时期,韩丁(2006)使用的年限是从1954到1983年。然而,这也是存在问题的。在1954年,家庭耕作仍旧是当时的主导形式,而到了1981年以后,合作社不再是大部分家庭所采取的形式了。因此,采用1955年(家庭耕作存在的最后一年)和1981年(合作社占主导地位的最后一年)作为划分集体化影响的界限似乎更为可行。这样的话,值得一提的是考察1963到1981年的情形。这里的逻辑是,1955-1964年是转型时期。1958年成立的公社是试验性的,经历了大跃进的灾难后,有了很大的改变。此外,家庭耕作在60年代早期重新出现在很多地方,直到1963年,集体农业还没有真正得到恢复。关于家庭耕作的时期,有使用1983-2006的例子(Hinton的方法),或者是使用1981-2006(如果1981年被认为是集体化农场存在的最后一年)的例子。

由于上述原因,在得出任何结论之前,我们使用了广泛的指标和不同定义的时间段来进行比较,这一点是很重要的。一些可能的对集体化时代的定义列举在图6中。

对在两个系统下达到的生产率增长的比较实际上受到这些比较过程的显著影响。如果我们用1963-1981年的数据与1981-2006年的数据进行比较——很明显,这一比较将集体化农场置于最有利的地位;如果以全部产量的价值为标准,家庭耕作比合作社每年大约高出2%,这是非常显著的差别。然而,如果我们使用增加值的数据,这一差别会变得不那么明显,而是降低到1%左右。这是因为在生产过程中,中间产品(如肥料、电)的使用在1978年后直线上升,因而降低了农业部门的增值率。如果我们将比较局限在谷物生产量上,那么,家庭耕作的优越性就消失了。实际上,谷物产量在1963至1981年的增长速率要比1984年以后的增长速率快3倍多(分别是3.5%和1%)。图7清晰地显示了这一趋势:农业产量和谷物生产的指数在80年代早期以前几乎是同步增长,然而此后,这两个指标发生了偏离。考虑到毛时代政权的首要目标是满足人口的基本需求,毫无疑问,在农业上会更多地侧重于谷物生产。相较而言,1978年以后的政权致力于发展更加多元化的农业部门,因而,80年代早期之后,用整体的农业增长率来衡量成功的程度并非是不合理的。

然而,值得注意的是,前一段的分析使用的是官方数据的表面价值。事实上,有充足的证据表明,集体通过少报产量来减少征购的配额(Oi 1989; Shue 1988)。韩丁(Hinton 1990)认为,表现出来的显著增长有很大一部分是通过减少库存产生的。根据这个证据,毫无疑问,80年代早期取得的增长的大部分反映了再中介化的过程。1981年以前,私人部分的数据没有被包括在公社的账面中,或者是它们的产量被少报了。去集体化的结果是将各种类型的经济活动纳入到统计部门的范围内,而统计部门依据的是抽样调查的数据(而不是公社时期的产量汇报系统)。结果,由于汇报系统的改变,产量得到了大幅提升,而至今没有人尝试根据这一因素重新调整数据。它的影响是不容忽略的:

现行系统的一个主要差别是,自留地、私人养猪和其它的家庭副业活动的收入首次被包括在公共账面中。结果,1982年之后的数据和之前的相比,存在极大的夸大。为了使两者可以比较,马高桥的会计建议将1982年之后的数据缩小40%(Endicott 1988: 142)。

如果将这节所讨论的证据汇总起来,它们表明集体化和家庭耕种的比较对于所选择的时期,所采用的产量指标以及关于合作社少报产量的假设是非常敏感的。因此,以下的结论并不是非常不合理的:在集体农业时期的农业增长率和1982年以后的增长率并非相差甚远。的确,集体农业优于家庭农场的论断没有太多的根据。但是,这些数据在反驳一些针对毛时代合作社的更为怪异的批评上能起到很大作用。

2. 生产率

另一种评估毛时代晚期农业表现的方式就是生产率记录。1983年之前是集体农业,之后实行家庭式小农经济,那么比较两者的生产率记录就讲得通。下面我们用三个尺度进行了衡量。土地是中国最稀缺的生产要素,因此土地单位产量至关重要。然而,发展的主要目标之一是提高人均产出,而这又意味着政策的目标应该是最大限度地提高农业劳动生产率。这两条衡量标准的主要缺点是片面性,它们只考虑了一个变量。生产力的最普遍的衡量标准是全要素生产率,虽然其存在着一些方法上的局限性。

(1)土地生产率(土地单位面积产量)

首先考虑(单位面积)产量。这个最好的衡量标准是粮食产量,图8中总结了其趋势。

尽管直到20世纪70年代中期,其他投入(如化肥)还有限,但中国进行的劳动集体化动员的规模是空前的。这使1955到1981年间粮食产量翻了一番,这是一个了不起的成就。没有什么明确证据能说明集体农业在中国失败了。事实上,1955年至1981年的粮食产量增长速度是大幅快于1952年到1955年以及1981年至2006年的。而且伴随着毛泽东时代后期所进行的基建项目逐渐竣工,1965-1981年间的增长速度甚至加快。这是重大的发现。因为尽管可以说对这段时期粮食产量增长进行比较是一种误导(因为小农的播种面积远低于集体农业的粮食播种面积),而且产量数据也不真实,但是这些数据提供了单位面积产量的衡量标准,它们相当明确地反映出集体农业比家庭耕作在提高产量方面有效得多。考虑到在毛泽东时代(见下文)农业上其他方面的限制因素,我们可以得出结论,中国集体农业的成绩并不差的。

我们再以国际视角来观察,中国提高水稻产量的能力令人印象深刻,不论是在毛时代或者后毛泽东时代。正如图9所示,中国的产量逐渐接近日本和美国(千禧年年底达到世界领先)。尽管印度是从一个较低的基数开始(由于1965的歉收而加剧),但是从1965年至1981年期间中国产量增长速度较之更快。此后,中国经济增长放缓。虽然如此,但是到2004年,按照国际标准中国的水稻产量依然很高。美国仍然领先于其他国家,平均产量每公顷7.5吨左右。尽管如此,中国的平均产量依然与韩国并驾齐驱,接近日本的水平。在中国最发达的省份,水稻产量均高于美国和日本的平均值,2000年在中国领先的产粮省之一江苏,水稻产量每公顷不低于8吨。

至于小麦产量,中国做的甚至更好。在1965年中国的小麦平均产量为每公顷1.02吨,大大低于美国(1.79吨)。然而到1981年,中国(每公顷2.11吨),非常逼近美国达到的水平(2.32吨),并在2005年,中国遥遥领先。届时其平均小麦产量不低于4.28吨,而美国只有2.82吨(粮农组织,2007)。中国的小麦也努力超越其他主要小麦生产国如加拿大(中国于1981年超过)和阿根廷(1975年超过)的记录。这傲人的战绩反映在高产品种的新研发和迅速推广,70年代初以来就已定期进行。这些过程开启于毛泽东时代后期,使中国的产量超过了阿根廷和加拿大的,尔后继续增长,在1983-1984年超越美国。

总之,中国单位面积产量的成绩令人印象深刻。60和70年代中华人民共和国势不可挡地缩小了小麦和水稻产量的差距,而且自那时以来产量就持续增长,增长幅度之大以至于不得不在此说句公道话:中国比这个星球上的任何一个大型农业生产国都更高效地利用了它可以利用的土地。然而,在其他生产力指标方面中国依然落后,现在我们谈谈这些。

(2)劳动力生产率

许多人认为,经济发展要取得成功,关键一点是劳动力必须从农业中解放出来。当然,这是著名的Lewis模型中的关键要素。他认为,一个成功发展的核心前提是农业革命,这样一场革命建立在农业劳动生产率增长的基础上。这样一个过程将创造剩余劳动力——随后就会投入到现代工业部门。许多方面表明,这些恰恰发生在英国工业革命期间。1520到1739年间,小规模的家庭农场提高了英国的产量,Allen称其为“自耕农革命”的过程。然而,十八世纪的下半叶农业的一场“革命”,是一场地主主导的“革命”(地主革命)。他们主导了这场增加农场平均面积的运动,使英格兰自耕农(小土地私有者)成为佃农,而妇女和儿童成了主要的输家:

事实证明了马克思主义的观点。每英亩所容纳的男人、女人和儿童的数量随面积增长而下降,其中占比最高的是妇女和儿童。18世纪的农场合并使大多数农村妇女和儿童在农业中冗余。地主的农业革命的主要贡献是在18世纪进一步解放出劳动力。(Allen 1992:18-19)

这个过程是残酷的,但它确实提高了劳动生产率并创造出剩余劳动力。这些剩余劳动力随后就用到了位于东兰开夏郡和西约克郡的大型制造中心(More 1967; Crafts 1985; Allen 1992,1999)。

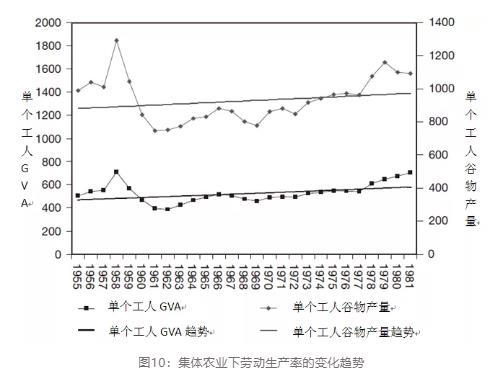

那么中国呢?在这个问题上,人们通常认为集体农业的纪录是极其差劲的,而且数据也证实了这一点。50年代中期到70年代末期间,农业劳动力的数量大幅增加,但是产量增长缓慢。结果显示,在毛泽东时代后期(图10),人均产出几乎没有任何增加。在1955年和1981年之间,人均GVA的年均增长率只有0.8%,而1981年以后增速达到5%。此外,每个工作日劳动小时数大致相同。在集体任务中,人们大概有些出工不出力。

关于毛泽东晚期中国农业劳动生产率,当地的研究也支持这个悲观评价。Huang(1990:249)提到“磨洋工”(loitering labor)的现象:70年代末,同样的任务相比于家庭管理制度,在集体农业制度下需要多一倍半的时间来完成。甚至韩丁,这位带头维护中国集体农业的人之一,也这样来形容集体化下的农民:

我们在我们的合作社‘集体农业’一整天一整天地忙乎,日复一日,年复一年,但我们几乎没有做成什么事——干一小会活,休息一下,再多干一点,再休息一下。我们因为收效甚微而觉得烦躁。看上去就像我们在做干着活,但事实上我们处处拖延。现在,我们对每分钟都精打细算。(Hinton, 1990:53)

当然,如果我们接受了偷懒很常见这一说法,这其实意味着到70年代末,中国劳动力已经出现相当的富余。因为从那以后,日常工作中相当一部分的农业劳动力闲置,而农业生产已经足以满足中国的人口和工业的(基本)需要。当然,就业不足之说有虚幻的部分,集体农业之外的时间有一部分用在了私人副业生产中。正如我们先前所指出的,把私人自留地、副业的产量包括在农业数据里面,不仅提高了总产量,而且相应地使生产率的各项指标都有所提高。不过一些就业不足是以闲暇形式出现的,从韩丁的引文中可以明确看到这一点:去集体化和改善部门间的贸易条款就是为了消除这种就业不足;在70年代末和80年代初,劳动投入(以小时计算)都有增长。在第二次土改中,一切都依靠家庭承包了。

因此,20世纪80年代初的包产到户看起来很悖论——因为它对工业化造成了损失,也确实提高了农业劳动生产率。然而,这是通过鼓励农民在家庭耕作中更努力工作而达到的,如此使得劳动力的解放更加困难,因为劳动力被更牢固地锁在了土地上。而且,按照任何合理的定义,这都属于没有很好地利用劳动力,因为农业劳动力的边际生产率相比在农村和城市产业中而言要低得多。消除就业不足确实提升了农业生产,农业劳动力的边际生产率不为零,但把这种低生产率的劳动力从农业中抽去而投入到工业部门对中国会更有意义。

事情恰恰是这样发生的。劳动力释放的过程,在毛泽东时代就已开始。Huang(1990)认为,历史进程的反复——劳动力越来越多地应用到基本上是固定供应的土地上——在70年代末结束。一部分原因是人口增长放缓,它已不再可能按照60年代的速度进行。但更根本的原因是,人们普遍认识到,农村工业化是摆脱贫困的唯一可行的途径,这导致由县市(县级)、人民公社和大队创建新的农村产业。到70年代初,这一农村工业化进程开展地如火如荼(Bramall 2007)。这在中国先进的地区进展地尤为迅速,尤其是江苏和浙江两省。到70年代末,这些地方农业大步增长的空间已十分有限。在Huang(1990:242)研究的松江县,水稻产量在1979年达到顶峰。众所周知在80年代,中国乡镇工业起飞,此过程同时促使了农村摆脱贫困和释放劳动力。

从农业劳动力规模的数据中可以看出这些趋势。在1965到1981年间,农业劳动力的规模增加了约60万,总共近300万。然而,其所占总的劳动力的比例却从82%下降到68%。随后便是释放劳动力的明证。在1991年农业劳动力的绝对规模达到顶峰3.81亿,但只占当时劳动人口的60%,2004年已下降到47%(SSB 2005a:7)。释放劳动力的主要原因是农村工业部门的发展,它提供了比较高的工资。该部门的真实规模很难衡量,因为我们应包括所有县级工业,可是,这些数据并不存在(not readily available)。但在1978到2004年间,仅乡镇企业就业人数就从2800万飙升至1亿3900万,此外在2004年还有3000万工人在乡镇企业和各种(不只是工业)组织(Bramall 2007:58,78)中工作。乡镇企业能够飞速发展壮大这一事实本身就是对中国农业的赞扬,提高产量的同时还能不断提供劳动力。

然而,尽管在80和90年代工人的人均产出上升,但劳动生产率低下仍然是中国农业的基本特征。如果衡量人均附加值,在90年代末中国的劳动生产率只有澳大利亚的十分之一,甚至还达不到——如果按照美国的统计数据(OECD,2001:75)。总之,虽然在单位土地面积产量方面取得巨大成功,中国却未能解决劳动生产率低下的问题,这种失败限制了其释放出更多的劳动力应用在其他经济部门。我们会在第10章讨论这个问题。

(3)全要素生产率

到目前为止讨论的生产率指标都是局部衡量标准,这是其主要局限性。比如,如果中国相对较低的劳动生产率仅仅反映了其他国家对人均资本的更多使用,那么我们就不能断定中国农业是低效的。我们需要更广泛的效率衡量指标。

常用的标准之一,当然是全要素生产率(TFP)。这里的数据显示了集体农业和家庭联产下农业部门表现的鲜明对比。毛时代集体农业全要素生产率在1955年与1981年间经历了每年超过1%的下降趋势(Wen 1993: 27,33)。此后有一个突变。1981年至1989年间,全要素生产率增长6%,1981年至1996年近每年4%速度增长(OECD,2001:73-5)。

然而,这些估计在各个方面是存在疑问的。Wen(1993)的做法是有问题的,因为他用播种面积(实际上上升了),而不是可耕地面积(实际上下跌了)作为其土地投入的计算。这种做法把播种面积的增加仅仅视为土地投入的增加,而没有视为技术进步过程(提高复种指数)。因此一些学者选择使用可耕地作为土地投入的指标(Fan, Zhang 2006)。此外,分配给要素的权数(weight)是非常随意的,这也是必然的,因为价格数据与边际成本关系不大。例如,在Wen的文献综述中(1993:27)中,劳动投入权数被设定在0.12和0.50之间。Fan和Zhang最近的一项研究(2006:143)把劳动权数设定为0.42,这与Wen的0.35没有太大不同,但是他们的研究把土地权数设置为0.20,而Wen的设定为0.36。土地和劳动力的相对权数是很重要的问题,因为劳动投入的趋势是增大(至少在人头上),但是耕地面积的趋势是下降。另外一个事实是,如果我们排除去集体化的过程, 后毛时代体制的纪录在1985与1996年之间的增长率并不乐观。用Wen的方法,全要素生产率增长以1981-1996年来算每年为3.8%,而以1985-1996年来算则降至每年2.2%。

事实上,我们很可能把传统观念颠覆。在能得到的资料中,Fan和Zhang的研究无疑是最好的,他们的研究揭示,结果容易受到潜在假设的影响。通过使用Divisia权数(即权数每年随输入比例的变化而变化)和纠正虚报的渔业、畜牧业产量,他们相当可观地减少了集体农业和家庭农业之间的全要素生产率的差距。他们得到的结果是,在1955年和1981年间TFP增长为0.3%,但在1981年和1997年之间只有2.7%(Fan, Zhang 2006:146-7)。正如他们所说,即使1978年后增长是“可观的”,他们也毫不怀疑“官方统计数据高估了总输出和输入,从而导致全要素生产率增长的偏估。此外,官方数据夸大了农村改革带来的生产和生产率增长的影响”(Fan, Zhang 2006:149)。如果我们再假设,自留地的产量没有被恰当地计算进1981年以前的产量数据里,那么如前所述,我们就得到这样一个结论,两个时期的TFP(全要素生产率)增长率的非常接近。假如改革后的TFP不包括1981-1985年的去集体化过程,因为这个过程中导致的TFP明显上升的重要原因是由于劳动时间的增加而不是真正的效率增加,那么这一结论将得到加强。在这个过程中,家庭农业的优势被一扫而光。

五

中国集体化中的收入不平等

如果集体化的主要目的是提高农业产量,它的第二个目的就是减少不平等,或至少防止两极分化。更确切地说,正如我们在第3章看到,党在1955年初夏关注的是,土地改革对削弱不平等还只起暂时的作用。在那个时候,不平等一直在增加,长期增加下去必然导致两极分化。

对中国1955年情况的判断是否准确,这是有待讨论的。许多西方学者对1954年调查的证据的解释并不那么消极(Nolan 1988; Selden 1988)。但毫无疑问,富农和贫农之间的收入差距在50年代中期(图11)持续存在。贫富差距部分反映在劳动能力和生产率方面。然而更主要的差异在于生产资料所有权的差异——土地、耕畜、农具、车辆的所有权。根据Shue提供的材料(1980:282-3):

富农取得更多的收入主要不是由于优越的栽培技术和高效的生产率,而仅仅是其拥有更多的生产资料,特别是土地和劳动力的所有权。

这一切都不足为奇,毕竟,土地改革方案是“把宝压在强者一方”,其目的是要保存富农经济,以鼓励农民。但是这一有利于增长的政策所付出的代价是持久的不平等。可以肯定的是,村庄内部的收入不平等会通过各种手段被控制(Shue 1980)。私人贸易不被鼓励。国家给新的生产者合作社提供低息贷款,希望这将鼓励富农加入他们的行列。农业税收是累进的。农村信用社建立起来使得贫农能够获得低息贷款。供销合作社的建立有助于实现规模经济,并保证贫农和中农的产品能卖个不错的价格。然而,50年代中期的农业政策没能够把不平等程度降低到土地改革后的水平之下。此外,合作社还遇到了相当大的阻力。富农担心他们会因与其他农民共用土地与设备而遭受损失。还有,合作社成员很不情愿接纳劳动力少的家庭入社(Hinton 1983:140)。

1955-1956年执行集体化的决定表明,党不再满足于保存富农经济,也不再接受将那些最贫穷的农村家庭排斥在合作社外,因为该是改善贫富差距的时候了。相对于50年代早期中国农村的贫富差距,60年代和70年代经营的集体农业的结构能实现更为平等的收入分配。从集体农业的内在机制来看,这种再分配意图是显而易见的。一天工作所得工分的差距比较小。土地、耕畜和工具都集中起来使得收入更加依赖劳动力。私人商业和贸易机会被抑制,以此来消除农业生产以外的利润。并且公社内自留地不超过5%的总耕地面积,以限制副业方面的收入幅度。

此外,集体农业力图减少导致不平等的另外两个原因。

首先,农村教育和卫生保健的发展都使得最穷的公社成员的生产力提高了。因此,这些政策就使得之前无法劳动或缺乏技能的农民能够得到更多的工分。由于劳动力是集体中每个农民潜在的关键资产,这点非常重要。教育,不出所料,具有特别重要的地位。比方说,1983年关于四川43个县的调查发现,文盲的平均收入是198元,而那些有高中学历的人赚282元(四川农村研究组1986:720)。因此,扫盲运动在毛泽东时代的中国非常显著地缩小了收入差距。

第二,公社设立了社会保障体系,以确保即便是缺乏劳动力的家庭也不至于挨饿。部分做法是,不论个人做多少工作,一律提供基本口粮。粮食不是赠送而是借贷;负债的家庭期望最终能够偿还其债务。但口粮,可以确保短期的生活困窘——生病或受伤导致劳动能力暂时下降——不会产生可怕的后果。此外还给长期劳力短缺的住户提供了完备的补贴。这些“五保”措施(食品,衣物,住房,医疗和丧葬)早在1956年1月的全国农业发展计划中就被定为集体化的目标之一。这些补贴措施保证了一些缺乏健康成员以及没有补贴就无法生存的家庭能够生活。

再分配机制在解决收入不平等的净效应是很难判断。理想条件下,我们可比较1955年和1978年农村地区内部不平等。然而缺乏相关数据。发布于50年代初(Roll 1980)和70年代末(Adelman Sunding 1987; SSB 2000b)的农村基尼系数表明,收入不平等随着时间改变,变化不大;农村基尼系数保持在略高于0.2的水平。然而,这些基尼系数建立在非常不可靠的调查数据的基础上,特别是1978年,一些文盲家庭以及从事非农业的农村家庭没有被调查到(Bramall Jones 1993:46; Bramall 2001)。在任何情况下,基尼系数都将空间因素考虑在内,即它是一个既反映本地内部(村内部)不平等又反映相互之间(村之间)不平等的函数。在毛时代晚期基尼系数变化很小这一现象很可能表明,本地内部不平等的减少被不同地区之间不平等的增加所抵消(第9章中进一步讨论后者)。

我们可以通过查看70年代晚期的农村调查来特别研究一下集体内部不平等现象。然而,这也有其局限性(Vermeer 1982)。许多的估计是基于分配式的集体收入,而忽略了自留地收入,而一般自留地收入占家庭总收入的至少20%。由于没有理由认为私人收入以与集体收入同样的方式进行了分配,任何分配式集体收入的分析都可能产生误导。第二个局限性是,被调查的村庄缺乏代表性。因此很难在这些少量研究的基础上得出一般的结论。其他主要的问题是,在70年代末随着中国农村去集体化蓄势待发,收入分配在农村变化很快。更重要的是,私营商业和自留地大小的限制被取消。因此,研究者是否使用1977年或1980年的数据极为重要。

然而逻辑告诉我们,在毛泽东逝世的时候,按照世界标准,中国农村内部的收入分配应该是非常平等的,因为两极分化的力量实在有限。所有这一切在20世纪70年代末开始改变,但不早于1977年。此前私营部门几乎不存在,土地、耕畜和工具归公有,甚至家庭之间的劳动力差异的意义都大大减少。产生持续不平等的两个主要原因是农村工业化和生产队之间土地质量的差异。在70年代,农村工业的发展非常重要,因为务工的收入远远超过务农收入,并且数量很少。因此,在工业部门工作的农民享受了可观的收入,这拉高了不平等。此外,虽然团队内部分配公平,但是毫无疑问,由于土地质量的差异,同一公社的大队、队之间存在不平等现象。平原上的一个生产队相比一个在山上的生产队就有更大的优势。然而,农村工业化抑或土地质量的差异都不会在70年代产生戏剧性的效果。在中国大部分地区农村工业化还比较有限,通常一个公社内部土地质量差异相对较小。因此,根据Griffin的调查样本,到80年代初大队内部的基尼系数仅约为0.05(1984: 44)。空间不平等的影响很大,但沿海县与位于喜马拉雅高原上县城之间的差别远远比县城内部的差别重要。

记住这些条件,事实仍然是,目前可以得到的农村研究大多数都确认了公社内农村住户之间相对微弱的不平等。Griffin编写过一份有用的研究汇编(1984:41),其表明大队内的平均基尼系数小于0.20。这些研究很少是令人信服的,他们大多是80年代初的数据(当时的资料往往夸大70年代中期的不平等,当时农村工业还非常不发达),并且使人产生误解(如前所述),因为它们只涵盖分配式的集体收入并排除私人部分的增长。在此还需要强调一下,集体化在减少空间不平等方面毫无作用,所以这仍然是影响70年代农村整体收入分配的关键因素。不过恰恰相反,没有证据表明在村一级收入很不平等。尽管数据存在局限性,我们依然可以合理地得出结论,中国农村的收入分布比其在1955年肯定不会更不平等,很可能更平等。因此集体化在避免农村两极分化方面相当的成功。

六

因果关系:中国的集体农业

为何没能达到预期成就?

之前的分析表明,毛时代晚期中国的集体农业并没有如被宣传的那样糟糕。特别是产量纪录要比通常想的好。然而,农业合作社的所取得的成就确实没达到在50年代末和60年代初人们的期望。对许多学者来说,这并不奇怪,因为在他们看来集体化的激励机制存在内在的缺陷。但实际情况远非这般简单。集体农业本身也许抑制了农业产量的增长,但其他一系列的因素也在起作用, 因此这么推断也并非没有理由:如果不是其他限制因素的影响,中国的农业集体化可能会更加成功。

因此,需要对影响农业生产的所有因素进行全面的研究。这其中包括集体化中具体政策的执行,以及毛泽东式的农业部门所必须要面临的各种制约因素(国内和国际的)。最后,还需要探讨毛时代晚期的政策影响,特别是对粮食作物的强调在多大程度上限制了农业的发展,以及不同部门的交换关系是怎样阻碍农业发展的。

1. 集体化的激励机制

对中国的农业合作社常见的批判集中在其规模上(Nolan 1988; Griffin等2002)。对工业来说,规模效益是常见的,但据说这对农业来说就不一样了。因此中国农村较大的生产单元看起来是个错误。然而,我们所见的国际上的经验佐证是令人存疑的。对1949年前中国农业的研究也同样如此(Buck 1937; Huang 1985; Brandt 1989)。

许多经验性的研究缺乏一种比较清晰的反向关系的分析。实际上存在两种解决监督和控制问题的办法,任何一种办法都足以使得关于方向问题的分析完全颠倒。一种办法就是制度创新,即通过建立一种能够有效地激发劳动力的激励机制来降低监督的需求。另一种办法是引入节省劳力的技术进步,通过资本代替劳动的办法,由此降低监督的必要。如果对中国农业集体化有批评的话,那么中国农业集体化的问题并非是生产单元太大,而一定是它没能建立起一种有效的激励机制和没能广泛采用节省劳力的技术。换句话说,不是集体化规模大小的问题。大的农业生产单元的运作可以依靠合适的激励机制,或者采用劳动力集约化经营。

由此,可以把集体化的激励机制以如下的方程来表述:

yi = wi.(X-R)/W

yi代表平均每个劳动力的年收入,wi代表每个劳动力一年挣得的工分数,X代表合作社的年净产出,R代表税费和合作社的福利开销,W代表合作社的全体劳动力一年所挣得的工分总数 (W = Σwi)。在这种情况下,平均每个社员的收入决定于他的工分(wi)乘以每个工分的价值((X-R)/W)。

原则上说,这样的安排包含了较强的激励因素。因为相比工资制度来说,社员不仅获得了“工资”(工分),也获得了“分红”(合作社总收入的一部分),社员实际上是“被过分激励”把他的时间用在集体劳动上(Sen 1966)。然而,中国的集体农业所面临问题是——如何保证劳动时间转化为工作干劲,即如何克服搭便车、磨洋工的问题。如果没有受到合适的激励,那么一个人尽管想要获得更多的工分(出勤时间),也可能在工作时只投入很少的力气。出工不出力的话产量自然会降低,工分的价值也会减少。当然,这种效应也会被工分的增加而抵消。在这里结算单位的大小十分重要。在一个很大的生产单元里,单个人的懒散引起的边际效应对工分价值的影响肯定要比小的生产单元要小些。基于这个原因,生产队肯定要比生产大队采取更多的激励措施来促进生产。一个偷懒的社员可以因为偷懒获得些边际利益,在集体里少出点力就可以腾出更多的精力晚上在自留地干活。由此,对一个社员来说,最佳策略就是尽可能增加自己的工分数,同时干活时少出力。按照Liu Minquan的说法(1991a,1991b,1994),这个机制鼓励高的时间投入和低的效力投入。

因此,对毛泽东式的农业集体来说,挑战性的问题是设计出能够遏制人们偷懒的机制。原则上讲,严格的监督控制给出了回答:偷懒的人将受到工分减少的惩罚。这是在中国的生产队里采用的一种措施。生产队都有专门的工分记录员,他们的任务是在耕地的一旁监督社员们劳动,社员们完成一定的生产任务才会被记上足额的工分。在记工分时需要考虑很多的因素,比如天气状况,土壤的硬度,牲力的使用程度,等等。工分记录员会把社员们每天的活动记录交给生产队的会计,会计则负责把数据记录在生产队的账本上。

上述监督机制大部分工厂和资本主义的农场里都在施行,但是这要求投入较多的人力来完成这种监督,而管理一个农场要比管理以流水线组装为特点的制造业困难得多。对农业生产来说,很大一部分时间必须耗费在从种植到收割的大段过程中,除非对工作的每个阶段都进行监督,否则碰上产量很少的情况时将很难去评估其中的原因。相较而言,组装一辆汽车只需花费很少的时间,每个零件的质量很容易检测,如果成品不合格,只需要把它拆解开来检查哪个部分出问题就行了。而要“拆解”马铃薯就比较麻烦了。并非只有农业才存在劳动力监督控制的问题,采煤业的情形也比较相似,但农业肯定要比制造业难于监督和控制。于是就很容易理解为何在以劳动力投入为主的国家里管理型的农场比较稀少。至于其中的原因,是应该归到所有权上,还是单纯的规模大小问题,是存在争议的。

还有其他的激励人们积极干活的方法,比如进行强力的意识形态和政治思想上的鼓动。在这种情况下,农民可能心怀“建设社会主义”的信念(或者说促进当地经济的繁荣)去自觉地努力干活。毛时代晚期的确存在不少这样的人。尽管如此,搭便车的余地仍然不小。中国农民在60年代中期希望的破灭也值得注意,这反映了“大跃进”的挫败,农村持久广泛政治运动和对劳动力迁徙限制带来的影响。就更好地调动农民干活而言,自愿的合作和强制的集体化孰优孰劣,无疑是存在争议的。

第三种方法在大寨大队中起到了很好的效果。如前所言,大量的关于搞好生产的会议是必需的。会议上一个懒散的社员将会受到公开的无情的批评,如果被批评了将是一件很没面子的事情,所以说这是防止大家的偷懒的一种很有效的措施。在大寨,来自周围同事的压力是很有作用的,其他不少地方也是如此。然而,实际上这样做起到的效果并没有预期的那么理想,主要问题在于很多社员并不情愿公开地批评别的社员,他们担心这样做会影响到平时村庄的和谐,而村庄的和谐对基础设施建设上的家庭间的合作很重要。大寨鼓励根据态度和完成的工作来分配工分,这就把主观要素引入估价中: 社会主义的道德怎样被准确地判断和评估?正是部分地由于这一点,大寨模式在70年代的很多地方并不受欢迎。比如在韩丁研究的长治,大寨的激励措施很难被施行下去(Hinton 1983:695-6)。

有一点必须注意,在我们正视构建有效的激励机制过程中存在问题的同时,中国的农业集体化的缺陷却被毛泽东模式的批评者明显夸大了。比如说,有些证据表明大寨模式被抛弃更多的是因为1971年林彪的殒命而不是其内在的问题。1967年到1971年大寨模式在四川的施行表明,人民似乎更喜欢计件工资的方法而不是个人工分制,因为后者一个月或者更久才进行一次评定(Endicott 1988:124-7)。在江西的高家村,重大的评估会议一年才开一次(Gao 1999:62)。如果实行计件的方法,在田间地头必须有人进行监督或者每天开会:

关于如何根据工分分红存在很多不同的意见,这常常导致生产队的社员们在会议上陷入几个小时的争吵。一个社员总结了他对这种会议的看法:

‘多干一点对我来说没什么,但这样无休止的争吵简直要了我的命!’(Endicott 1988:125)

对大多数中国农民来说,失去形式上的自由并不重要,重要的是他们获得了实实在在的福祉,包括医疗、教育、社会保障制度以及旧中国农村的阶级剥削压迫的消除。事实上,直到80年代初期人民公社被瓦解之前,中国的集体农业在大部分地区都运行良好,并非处于“崩溃边缘”。80年代初期,很多地方的集体都抵制解散。韩丁(1990,2006)认为,领导班子对一个集体十分重要,领导好的地方很少存在干活积极性的问题。

综上所述可以认定,关于毛时代晚期困扰集体农业的积极性问题在很大程度上被夸大了。问题确实是存在,但就集体化的效果差而言,还需要从别的角度对其这个问题作更全面的探究。

2. 制约:有限的可耕种土地

最好的研究角度是看农业在宏观经济上受到的制约。不管激励机制如何,中国的农业发展受制的客观环境实际上并不利于产量快速持续地提升。

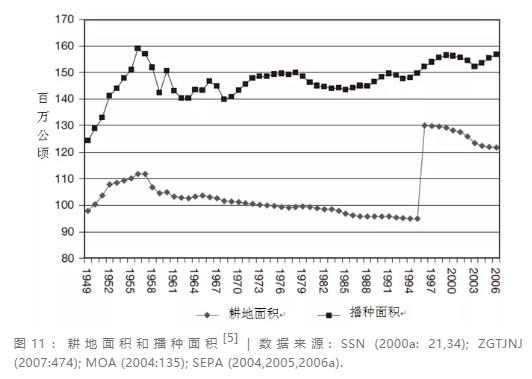

主要的问题是,中国的耕地面积在1949年就差不多达到了极限(图11)。因此,相比非洲和拉丁美洲来说,中国农业所受到的耕地资源的限制要强得多。巴西在1950年至1985年间,耕地面积每年保持不低于175%的增长率(Baer 1995:310)。在中国,西南地区,特别是黑龙江的耕地面积还存在一定的增长空间,在1952至1996年间,东北地区的耕地面积从650万公顷增加到了920万公顷(SSB 1990:290; HJTJNJ 1996:220)。在北部和西部,比如宁夏和内蒙古,耕地面积也有所增加(Ho 2003)。上述情形促使国家统计的数据面积从980万公顷上升到了1120万公顷,然而这个水平是不可持续的。到了90年代中期,全部的可耕地面积几乎和建国时持平,并且从60年代早期开始就一直存在着稳步下降的趋势。将耕作面积保持在1949年的水平已经不算什么进步,而城市化的需求给耕地带来显著的压力,大城市周边地区的感受尤为明显。

考虑到人口的增加,仅仅保持耕地面积不变是不足以保证粮食安全的。由于中国较为可靠的人口普查和Banister的工作(1987: 353),人口增长的历史轨迹可以清晰得见。1953年中国进行了第一次全国人口普查,以当年的数据为基础上推,1949年中国人口约为5亿6千万。1949年到1957年间年均人口自然增长率为2.2%,远远高于民国时期的0.5%。尽管中国人口在1958至1962年的大饥荒期间有所下降,但1962年的增长趋势就已恢复,60年代末期的年均增长率达到了2.5%。1968年(当年增长率达到3.1%之高)之后,人口增速开始逐渐放缓,1984年是1%,2006年则下降到0.5%。综合来看,1949年到1989年中国的人口几乎翻了一倍,而20世纪下半叶的人均耕地面积则减少了一半。

中国人口的增长问题部分地是自身造成的。毛十分激烈地反对马尔萨斯的人口论。为此,著名的人口学家马寅初在50年代末期由于他关于人口增长的马尔萨斯式的警告而被贬黜。然而简单地责备毛是太容易了。最基本的情况是,当时中国制造避孕药的能力十分有限。其实,当时的决策者很重视人口问题。人们通过推迟结婚的年限和提升妇女的入学率来降低出生率。更为基础性的是,由于人口的年龄结构变化和死亡率降低,中国在60和70年代人口的大量增长则是不可避免的。从某种意义上讲,中国的农业是国家成功提升人口发展水平的“受害者”。

为了满足螺旋上升的国内需求,提升产量或者增加播种面积显得十分紧迫。从图12可以看出,中国在增加播种面积方面是很非常成功的。

尽管50年代末期播种面积的顶峰水平并不是可持续的,90年代中期的水平仍然要比1949年高出20%,而大部分的进步是在毛时代完成的。这反映了当时复种指数的增加,而其基础则是灌溉面积的增加和化肥日益广泛的使用。70年代初期总播种面积开始出现上升趋势,但是增速明显是十分缓慢的。今天中国播种面积能否超过70年代早期的1500万公顷还是个未知数。气候条件是主要问题。在长江流域,特别是四川和江苏这些农业大省,适合农作物生长的季节持续时间还不够长,不能够种植一年三熟的作物。毛时代所做的种植尝试失败了,由于适合的生长期实在太短,一年两熟作物的产量还不如一季稻。尽管塑料大棚的使用减少了些困难,但在70年代末期,相关的种植试验都停止了(Donnithorne 1984; Leeming 1985)。

在总的耕地面积存在限制的情况下,集体农业面临的问题就是如何使得农业产量的增速跟上人口增长的步伐。也就是说,必须通过提高农业生产率来完成生产目标,这对毛时代晚期的农业合作社来说是个非常严峻的挑战,而这点也是人们在把中国和别的国家进行比较时常常忽视的。毛时代晚期农业产出能够与人口同步增长在很大程度上应归功于集体农业。

3. 政策制约

中国的宏观经济政策对毛泽东式的集体化造成了诸多限制。第一就是工业生产的扩张,第二就是全体中国人的粮食供应。前者意味着工农业的剪刀差不利于农业的增产,后者过多地强调增加耕地的边际产出,代价是使用高附加值的工业品,而结果却是压低了农产品附加值的增长。

(1)贸易条件和现代化工业品的供应

很多著作都十分注重激励机制对农业增产模式和速度的影响。事实上,在毛时代,国家通过税收杠杆和调控工农业交换比率对地方经济体的影响十分重要,这实际上是制约当时农业发展的主要因素。

乍一看,工农部门之间的资源分配模式对农业增长的阻碍作用这一观点并无根据。相当多数的著作中提到,尽管在50年代农业主要是促进工业化(Ishikawa 1967),但毛时代的大部分时期情况却不是这样(Ishikawa 246 1988; Nakagane 1989; Karshenas 1995)。其论据是,在整个毛时代,土地税率逐渐下降,而且国家对农业的投资不断增多,工农业产品的交换比率也朝着有利于农业的方向变化。韩丁有个比较形象的阐述:“当时中国谷物的价格并不比美国低,甚至还高些,国家不是没收农民的谷物,而是向农民支付和世界水平一样的价格,我多么希望当时能够把我的800吨玉米运到中国卖掉啊”(Hinton 2006:122)。

数据似乎是支持这种观点的。中国的农业税是一年一次性收齐的。在整个毛时代,国家从农业中获取的收益几乎没怎么变。1981年的28亿元虽说是个大数目,但和1952年的27亿元相差无几,而那时候的农业产量要低得多!从1952年到1981年,农业税占国家财政收入的比例从15%下降到了2.6%(MOA 1989; 362-3)。至于价格走势,从图12中可以清晰地看到农产品的增长轨迹。农村中工业品的价格在毛时代几乎维持不变,而农产品的收购价格则稳步提升。

然而,这种关于工农业交换比率的分析是容易让人误导的,因为它没有考虑劳动生产率的变化。毛时代的工业生产率要比农业生产率的增长快得多。在市场经济中,工业生产能力的提升会使农村中的工业品(如化肥、塑料和机械)变得很便宜。事实上,工业品的价格是下降了,但并没有和生产力提升程度相一致。因此,工业生产用品的价格远远超过工业产品的边际成本。这个双倍贸易比率(double factorial term of trade)——部门生产力调整后的贸易比率——不利于农业。实际上其结果是,一个工业工人生产的产品价值可以和更多数量的农产品相当。在中国这种现象被称为“不等价交换”,这意味着毛时代这种差距甚至扩大了。有人估计在70年代其绝对差距在20%到50%之间(Chen and Buckwell 1991:106; Li 1985: 233; Yan等.1990:67)。

剪刀差的出现是因为毛时代的发展策略是希望通过从农业中抽取资源向工业化建设提供资金。其关键是控制工农业的交换比例,即允许工业企业获得超额利润——不仅可以通过向农村集体高价出售工业品,更为重要的是,可以只支付工人较低的工资,因为食品的价格很低。这样一来整个工业领域的高利润就实现了。该政策的首要目标是积累足够的资金和资源进行新的工业投资,特别是进行在中国西部地区的三线建设。工业化的一个战略目标是保证中国有能力在美苏两个超级大国的威胁下确保国家安全。

从集体经济的赢利状况中就可以看出这种偏向政策所起的重大作用。一个很简单的事实是,在70年代末期,生产很多种类的农产品是要赔钱的。1977年,种植大米每亩仅有6元的收益,而种植玉米和油菜则意味着每亩会亏损11.4元(Bramall 2000 a: 314)。这不是集体化制度阻碍生产积极性,而是因为在当时的农产品定价水平下根本没法获得利润。

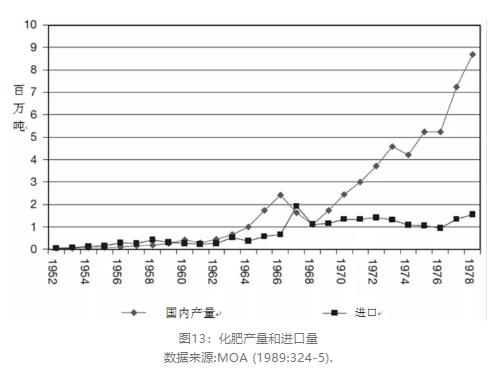

不仅如此,毛时代的农业发展还因为农业现代化所需的资金设备的欠缺而显得劲头不足。即便价格变得比较有利于农业,中国的农业生产者仍旧没法掌控化肥的供给,因为毛时代的化肥生产能力实在不足,直到70年代这种情况才开始改观(图13)。考虑到化肥是现代农业一揽子技术(高产品种、水和化肥)中决定性的一项,落后的化肥生产能力深深地限制了中国通过引进绿色革命的技术来实现农业大增产的能力。不论管理体制如何,在70年代末期绿色革命技术运用之前,中国不可能在农业生产上有太大的改观。

图13:化肥产量和进口量

数据来源:MOA (1989:324-5).

(2)粮食优先

毛时代农业发展的另一个制约因素就是对粮食产量的过分重视。这种策略的逻辑在于,通过改变种植结构,加大粮食作物的比重,降低经济作物和果树等的比重。

然而,一味强调粮食产量是一件危险的事情。首先,强调低附加值农产品将会限制整个农业产出附加值的增长率;其次,谷物的单一栽培会使得一块土地因一种作物种久了而不适合再改种别的作物,特别对于山坡上的土地来说,很容易产生水土流失和沙漠化的问题。有学者(Smil 1984; Shapiro 2001; Eyferth 2003)指出这恰恰是毛时代发生过的事情。也有的学者指出“以粮为纲”这个口号仅仅被从字面上去理解了,因此粮食生产占有绝对优先的地位。有些证据是支持这种观点的。毫无疑问,“大跃进”中很多过分扩张的做法是欠考虑的,耕地面积从1958年的顶峰滑落也证明了这点(图11)。那时候出现了一些欠缺考量的计划,Shapiro(2001)提到,当时甚至有人想在云南的滇池上填湖造田。简而言之,“以粮为纲”确实阻碍了农业生产。

尽管有那样的缺点,毛时代的农业政策还是和很多著作批判假设中的稻草人很不一样。大寨生产大队通过在山坡上开垦梯田来增产的做法受到了很多人的嘲笑,而事实证明那样做是非常成功的(Qin 1995; Hinton 1983,1990)。毛时代那句口号的完整叫法是“以粮为纲、全面发展、多种经营”,它其实被理解得很好。粮食产量的确重要,但只是作为农业发展整体策略中的一环(Hinton 2006)。在有些乡村地区,畜牧业而非粮食生产被视为发展的核心(Ho 2003)。地方各省都被鼓励在粮食生产上实现自力更生,这种努力表现为粮食采购份额和省际粮食转运比例的下降。受饥荒影响最严重的省份是四川。毫无疑问,50年代和大跃进时期,四川作为一个重要的粮食输出省还帮助了别的省份和苏联(Bramall 1993)。为此,1960年之后中央政府就不再要求四川输出粮食了,“大跃进”之后,只有黑龙江还继续向外界输出粮食(Walker 1984),因为它仍然存在耕地增长的空间。当然,地区性的粮食自给自足的政策也没有那么极端。省际的粮食贸易虽然有所减少,但随着一些县市被指定为粮食储备基地,省内部的粮食贸易仍然有所扩张。

也许从农作物播种面积构成的数据中可以最清晰地看出毛时代农业政策的效果。1952年,粮食占到了88%的播种面积,而到“大跃进”的顶峰之年1959年,该比例已下降到了81.5%,之后为了防备饥荒,播种面积又开始增加,在1962年达到了86.7%的顶峰后又回复了下降趋势,1968年的比例只有83%,1976年的则为80.6%——这刚好和粮食的单一栽培的宣称相反(SSB 2000a: 64)。换句话说,可以确定地宣称,在毛时代,越到后期中国农业的构成就越来越多样化,而50年代中国的农业结构要比毛去世时单一得多。

上述趋势并不影响我们总的结论。虽然到后期对粮食的强调有所弱化,毛时代晚期重视粮食生产的政策仍然限制了农业产出。

4. 评价

总之,中国农业在20世纪60、70年代所面临的问题既有结构性的,也来自于其激励体系。由于可耕土地的范围在20世纪50年代末就已经限定,中国农业未来唯一的战略道路就是提高产量。这就意味着需要实施所谓的“绿色革命”技术,即化肥、产量高而对化肥敏感的种子以及灌溉。但是绿色革命技术不可能一夜之间出现。化肥需要生产出来,这意味着需要发展工业,而发展工业则在短期内会挤压农业,因为这需要从农业中抽取剩余产品。与之类似的是,灌溉系统也需要建设。印度的经验显示,绿色革命技术在生产小麦上比较容易实施,因为对灌溉发展的要求不高。可是,印度在大米生产方面并无令人印象深刻的记录。在这方面,毛时代的体系具有其优势,因为公社能够动员起巨大数量的劳动力用于修筑宏大的灌溉体系。然而,尽管动员了大批劳动力,灌溉面积的扩大在短期内仍然无法与工业生产的扩大相比(Nickum 1978,1990)。为了提高中国人的生存条件,当时还需要对高产量杂交品种进行大规模研究。中国于20世纪60年代早期开始进行这项研究项目,到70年代中期就已经有一批新的种子开始推广使用。因此,提前执行去集体化的政策会改变中国农业的前途的说法很不可能。

七

对去集体化影响的评价

如前面的章节所指出的,毛时代晚期的农业有三方面潜在的制约因素:集体化农业、播种面积的局限和政策因素,特别是国内贸易条件以及对谷物生产的偏重。因此,需要分析的关键问题就是确认集体化农业的具体作用。因此对1977年到1983年间的去集体化的结果进行评价就成为了对集体化农业顺理成章的考察。产量的突然提高在什么程度上能归功于去集体化?

1. 去集体化的神话

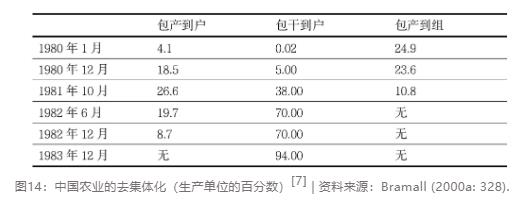

毫无疑问的是,在20世纪70年代末到80年代初之间发生了一场去集体化运动,同时出现了产量的明显提高。去集体化并非迅速发生的,如图14所示,有50%的农户直到1982年的夏天才接受去集体化。然而,尽管运动进行的较慢,到1983年末,家庭农业已经完全恢复了。因此,人们不可避免地会把中国的农业奇迹归功于家庭农业生产的恢复。

然而对于去集体化的假设还有一些问题。第一个就是时间问题。毫无疑问的是在70年代末到80年代初出现了产量的提高。例如在1976年到1980年之间,农业增加值每年增长4.6%,而在1980年到1984年间,则提高到了10.1%。这两个数据都远远超过了1965年到1976年间的2.5%的增长率(Bramall 2000b: 122)。但是这里有一个因果关系的问题,如tu 14所示,大部分的中国农业在70年代末还保持着集体化。假如只有这么少的农户在1980年前抛弃了集体化生产——到1980年12月只有5%实行了“包干”(家庭农业)(Chung 2000: 64)——那就很难认为家庭农业在产量的提升上起到关键作用,从数据上看就说不通。实际上,即使我们将“包产到户”的数字和“包干”加起来(1980年12月这样的农户占24%),数据仍然难以令人信服。很难相信这24%的独立农户能够产生产量上数量级的飞跃。进一步地,如果直接比较四川省(中国最大的农业生产省)去集体化较早和较晚的县,数据会显示直到1982年中期还保持集体化的县也经历了产量的提高和谷物生产的增长,而且增长率与去集体化较早的县相比至少相当,甚至更快(Bramall 1995: 749–51)。最合乎逻辑的结论就是,不是家庭农业本身,而是集体农业系统的改革与其他政策转变的结合起到了关键性的作用。

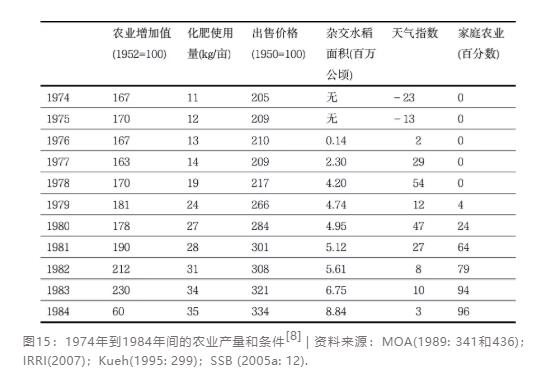

而且,由于各种各样的因素都会影响到毛时代晚期的农业生产,因此从1977年到1983年的发生的一系列变化使得很难分辨出去集体化的精确效果。第一,如前所言,这段时间内的化肥供应量迅速增加了。1978年到1982年农业产量提高了50%(SSB 1990: 18),但是没有化肥生产的提高农业产量很难能够提高如此迅速。第二,新种子开始大量使用。根据Stone的研究(1988a: 795):

在毛时代的最后20年间,所有主要谷物的高产良种的推广非常迅速,到1978年,杂交种子已经覆盖了60%的小麦产区、13%的水稻产区和40%的高粱产区。半矮稻(包括杂交稻)覆盖了超过80%的大米产区,半矮小麦覆盖率达到了40%。

由于许多从20世纪60年代开始修建的大型灌溉工程的竣工,使得高产良种的推广成为可能。正如我们之前所说的,整个中国在60年代和70年代的灌溉面积是稳步提高的,而且意义非凡的是,许多工程规模巨大——这就意味着高度的跨村合作。

同样重要的是,宏观经济政策变得更加支持农业。赵紫阳带头在四川减少统购配额,增加自留地的范围,停止一些不慎重的尝试,如在不适宜的地区试图种双季作物(Donnithorne 1984; Bramall 1993)。这些措施给公社在种植品种方面更大的自由,加上私有市场的出现,使公社能够以更高的价格将作物出售给私人而不是给国家。总的效果就是提高了农业生产的盈利。更重要的是政府提高了农产品收购价格。中国政府在1979年承认了这个问题,将农产品的平均收购价格提高了22%,而谷物收购价格则提高了至少31%(Sicular 1989; Han, Feng 1992)。结果就是1980年每吨谷物的出售价格是361元,而1978年只有263元(MOA 1989: 463)。由于农产品出售价格的提高以及工业品价格的不变,导致了国内贸易的极大改善。其结果就是很大程度上提高了农业收入,并提供了提高产量的激励。

不过,贸易条件的改变导致农业改善,这是有争议的(Stone 1988a, 1988b; Bramall 1993)。从理论上讲,这种影响是不确定的,因为价格上涨造成的收入效果和替换效果形成了不同方向的作用。一方面,价格提高使得农民生产和销售少点也能达到既有的收入效果。另一方面,价格的提高则会鼓励他们将劳动力的时间重新分配到收益更大的耕种上去(替换效果)。因此,贸易条件的改变对农业生产的影响是被热烈地争论的,可以参考Bramall的讨论(2000a: 313-323)。毫无疑问,这提高了一系列农产品的收益率。比如,每亩水稻的收益从1978年的6元上涨到1979年的25元,而玉米则从0.5元上涨到13元。

富有争议的是价格的上涨在多大程度上刺激了生产率的提高,从而导致农业产量在80年代初的飞跃。这个问题尤其会引起争论,因为如果我们将产量的提高主要归结于对价格的反应,那就意味着我们暗示去集体化对生产的提高并不那么重要。不管如何,大多数学者认为价格的作用相对较小(Lin 1992;Putterman 1993; Hua等1993)。而其他学者,包括我自己在内,则不这么肯定。这部分是由于1979年价格提高的影响被1980年和1981年的糟糕气候所掩盖了。同时还因为很难判断,如果没有集体农业收益的提高,高产良种和化肥在70年代末和80年代初的推广如何得到资金的支持。价格的提高可能对生产率没有辉煌的影响,不过肯定使集体农业和家庭农业有财力大量增加农药化肥的投入。正如Stone(1988b: 147-148)所说的:

自然,实际上不可能将价格变动的影响从这场广泛的改革中单独排除出去。很可能是,如果没有农村激励机制的变化,如允许农民保留其大多数产出或在自由市场上以较好的价钱出售,那么价格变化不会起到那么明显的效果。但同样的,如果没有价格的变化,额外使用化肥导致的产量大幅度提高也许也不可能。

2. 去集体化的经济学

可以肯定的是,在20世纪70年代末和80年代初,一系列有利于农业生产的因素凑在了一起。去集体化是一个因素,但不是唯一起作用的因素。1978年到1981年的糟糕气候过后迎来了1982年到1984年的风调雨顺;许多开始于60年代中期的灌溉工程的竣工;新的高产良种的大规模应用,这是60年代研究成果的结晶(Stone 1988a;Bramall 1995);化肥的迅猛发展;以及部门间的贸易变得对农业有利。图15概括了这些趋势。

经济学的诸多研究梳理了这些因素的相对贡献率,去集体化的贡献在27%到71%之间。在这些研究(总结见Bramall 2000a:333-4) 中最好的可能是Lin(1992),他认为1978年到1984年间的增长有47%应归功于去集体化。不过这些都不是非常令人信服的。这些研究全都基于新古典生产力方程(neoclassical production functions),这套方法早在20世纪50年代就遭到过Kaldor和Robinson的严厉驳斥。这些研究完全忽视毛时代晚期的灌溉工程的滞后效应。同时也没有对天气的影响进行适当的处理,如对时间序列的数据进行平整。这些都是非常重要的方面,因为把1978年与1984年相比是把一个气候恶劣的年份与二十世纪少见的风调雨顺之年相比,这种比法肯定相当夸大了增长率。并非偶然,增长率在1984年之后下降了,因为1985年又是一个气候很坏的年份。由于1980年和1981年也是坏年景,而1982年和1983年则是好年景,采用这样的比较明显地使去集体化的假设处于有利地位。事实上这只不过就是波谷和波峰的比较。

简而言之,去集体化的经济学意义是不确凿的。可以肯定的是去集体化是一个有利的因素,这也表明被大量关注的激励问题阻碍了农业生产的发展。但是目前并不清楚去集体化就是关键性的因素。许多其他的因素也同样重要。正如Hussain(1989: 238)所正确指出的那样:

许多人相信,1978年之后的增长率必须在技术变化中去寻找,广泛理解为由于过去高产良种的引入导致投入的增加。向家庭农业的转变导致对技术的更有效使用的可能性,不过首先是高产良种的使用以及大量灌溉工程的完成创造了这种可能性。

因此反对集体农业的论点远远缺乏说服力。进一步地,如果我们考虑到灌溉面积的扩大和农业研究体系的发展所具有的功劳,那么集体农业的将得到更积极的评估。印度的经济学家和社会学家因为在印度提倡集体农业而常遭嘲笑,但是来自中国的证据将比所谓的常识更加令人矛盾。

八

结 论

毛时代后期的农业没有失败。这期间农业产出的增加速度与人口增加速度相当,这是一项非常值得称赞的纪录。然而这样的表现并不符合党的期望,也没有达到其最热烈支持者的要求。

失败则部分地是由于集体农业的天然性质。这证明了要重新一种能够动员农村劳动力的适当的激励机制是非常困难的,实际的结果是劳动生产率只有缓慢的提高。出工不出力是毛时代后期中国集体农业中的普遍现象。在任何对集体农业的评价中,我们都不能忽略集体农业不得不对迁徙自由的压制,而这是所有人权中最基本的一项。

尽管如此,关于集体农业的文献不断地夸大了集体化的缺点而贬低了其价值。集体农业的价值是很丰富的。中国农民在毛时代后期完成了空前扩大的灌溉体系,这奠定了机械化和有效地引入高产杂交品种及半矮杆品种的基础。正因为如此,毛时代后期的农业才能满足经济发展的需求,尽管劳动生产率很低。更重要的是,回到家庭农业阻碍了中国的发展,因为通过防止偷懒,家庭农业提高了一定时间内投入农业的劳动力数量,而这期间经济发展需要为工业化释放剩余劳动力。可以肯定的是,尽管80年代和90年代释放了一些农业劳动力,但是更大块的农田作业可以加快工业化的进程。

总体上来说,中国集体农业产量和劳动生产率的缓慢增长与宏观经济政策的失败有更大关系,相反跟集体组织中的固有弱点本身没有很大关系。毛时代后期的中国宏观经济政策受到了国际约束的强烈影响。中国在国际上被孤立,并受到美国和苏联对其国境的威胁,这都迫使毛采取了防御性的工业化战略。对毛来说,党和中国人民不能够再回到20世纪30年代被日本控制的情况。中国已经在1949年站起来了,就不能再跪下去。

出于这些民族义务,接下来的事情就顺理成章了。防御性的工业化需要资金,唯一的资源来源就是农业部门。其结果就是国内贸易转而不利于农业,通过控制工资商品和工业原料的价格,给工业部门带来利润,使其能够进行再投资。在这一过程中,化肥生产和其他关键性的农业投入被忽略了。此外,即使有这些物资,贸易的条件设置使得农业部门也无力购买。中国农业被自身的资源所阻碍。然而,正是农业在70年代没有获益的事实导致不可避免的低工资和低劳动意愿。农业上的高产出没有带来实质性的奖励,到毛逝世时,这很显然已经不再能激励生产者,他们除了获得最基本的生活物资外所剩无几。只有通过最高层的努力,同时借助中国自己农业研究体系生产高产良种,生活的基本需求才能被满足。

虽然如此,中国在1978年已经站在了农业革命的边缘,集体农业应得到最大的褒奖。到70年代末,战略威胁已经减小,提高相对的农产品价格和加大工业投入的供给变得可能。其结果就是罕见的农业产量的跃升,而这跃升的大部分是在1977年到1982年的集体化——而不是在家庭农业——的情况下完成的。即使废除集体化后,集体化的影响依然可以感受到。如果没有70年代完成的灌溉工程,80和90年代的产量持续增长是不可能的。

注释:

[1]斜体的阶段是制度过渡时期,此处框图没有将这些时期归类为家庭耕作或是集体农业(比如1977年至1983年)。不同的分类会对分析造成很大的影响。

[2]黑龙江省1965年的数据是通过线性差值得到的。内蒙古、西藏、新疆和海南只有不完全的数据;所以它们没有被包含在这张表中。如果包括这些省份,那么会在1991年的总量上增加6731万亩的灌溉面积。关于中国灌溉数据的局限性的讨论,参见Nickum 1995a。

[3]中国对农业的定义包括耕作、林业、畜牧业和渔业。1981年之前的数据去除了家庭副业,因为这一系列数据包括了农村工业;1980年之后的数据包括了家庭副业。这些定义方面的问题在ZGTJNJ (2006: 500)中得到了部分讨论。

[4]农业的附加值根据的是可比价格,以1952年为基准(100)。

[5]1997年10月31日的第一次农业统计,总耕地面积做出了调整,从原来的9500万公顷提高到了1亿3千万公顷;因此,其他也相应提高,但是,产量的数据却没有修改,这意味着这些新记录的土地质量很差,其产量已经包含在以往的统计中。

[6]国内贸易比率是农产品价格指数(2001年以前的采购价格)除以农业生产用品的价格指数(1978年以前,工业产品出售给农业地区的价格)。

[7]包产到组(生产组负责产量)是所有改革形式中最不激进的。生产组比生产队小。包产到户(农户负责产量)更加激进,但是收入分配依然由集体控制,只是生产组织由农户承包。包干到户(农户负责一切)或有些地方说的“大包干”,相当于实际上回到私有农业。在这种体系下,农户负责生产,并占有除去给乡村的地租外的所有生产收益。严格意义上讲,包干还不是私有农业,因为所有权并不稳固,土地依然归国家所有,当地政府对土地如何使用依然有很大的权力。但是,这个体系比毛时代晚期任何存在的体系都更接近私有农业。

每一行加和不等于100,其他部分当然就是完全集体化管理下的生产组织。

[8]Kueh的指数测量了与1952年到1984年间平均值偏差的百分数;正数表示坏天气。家庭农业数据是包产到户和包干到户的总和,见表7.5。1981年的为10月份数据,其他都是年底数据。

—END—

文章来源:本文是克里斯·布拉莫尔的著作Chinese Economic Development (Routledge 2009)中的第七章。

原标题:Collective Agriculture