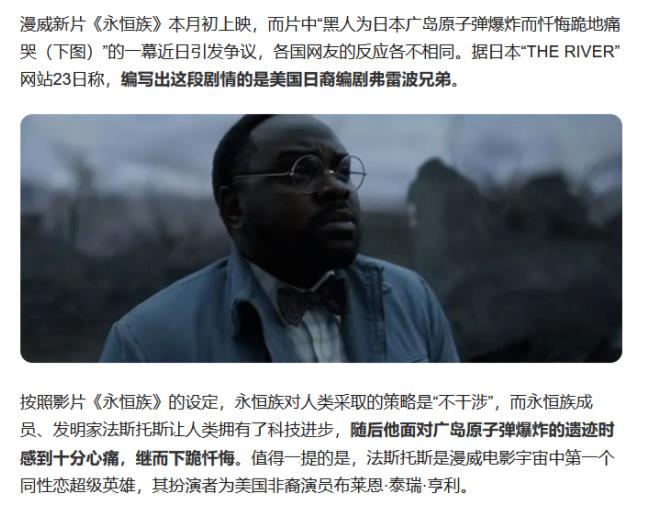

广岛原子弹爆炸,奥本海默做错了吗?

《奥本海默》这两天在内地上映了,这大概是好莱坞今年在中国最后一部被寄予票房厚望的电影,如果《奥本海默》票房也失利,今年好莱坞大片在中国就可谓全面折戟。目前看,上映首日票房四千多万,今天估计三千万左右,诺兰的名头加上《奥本海默》的话题性大概率也拯救不了好莱坞今年在中国电影市场的颓势了。

《奥本海默》在国内上映之前,笔者就看了不少英文影评——不过并不是什么专业影评人写的,而是各路核问题专家,他们都借着这部电影发布了自己的观点,这是很有趣的一件事情。所以即使这部电影的时长有点过长,笔者还是去看了这部电影。(下文包含剧透)

首先要说的是,这部电影的结构是十分典型的人物传记片,并不是商业大片,如果想去看的话需要有心理准备,当然诺兰电影的爱好者大概不在乎这点。整部电影的画面,色彩,还有音乐都保持了很高的水平;至于场面效果,整部电影中大场面只有三位一体核试验,广岛和长崎都是以新闻报道的形式展现出来的,二战的场面基本上不存在。

电影中三位一体核试验的场面确实是不错,不过虽然诺兰有实拍的习惯,但是这恐怕还是要靠着普通爆炸加特效实现的,并非像之前的一些宣传说的那样没有使用任何特效。电影中除了奥本海默之外,还展现了很多当时世界上最优秀的物理学家,这些角色大多出场时间有限,但是短暂的出场就能塑造出不错的人物形象。

比较失望的是,电影中关于核研究的技术内容并不多,这方面的内容应该比电影中那些情感戏更有价值,那些情感戏虽然应该是根据真实事件改编的,但是表现出来的观感实在是很微妙。

另外,描述奥本海默如何协调曼哈顿工程的内容也很有限,电影更多聚焦当时参与左翼运动的科学家与美国官方之间复杂的关系,讲的是面对如此强大的武器,奥本海默作为曼哈顿工程的领导者的纠结反复。从一部人物传记电影的角度来说,选择这样的角度并没有什么问题,但作为《奥本海默》这样一个涉及人类现代史进程中最重要历史事件之一的题材,电影中给出的角度在历史与现实意义上就显得比较乏味了。

在这部电影上映之前,国内互联网关于本片的一个讨论重点是电影中会如何表现广岛原子弹爆炸的场面,不过当时笔者就觉得电影中不会正面出现这个场景。

理由很简单,长期以来,在日本使用原子弹就是美国知识文化界十分不满的事情,而随着美国文化界越来越有白左的味道,再加上地缘政治中,日本作为对抗中国的桥头堡的政治需求,导致在广岛长崎使用原子弹这件事,在美国知识文化界眼中几乎快成了美国人干的“错事”了,所以这一事件肯定是不会以正面形象在电影里边出现的。但是诺兰的格调又不至于像是某些导演搞个什么在广岛忏悔,所以侧面描写是比较可能的情况。

电影的实际情况也和笔者的预料差不多,在广岛使用核弹的场面,是以杜鲁门的演讲录音来展现,不过即便如此,这部电影也没有在日本上映,真是很有趣。

雅虎电影前段时间报道, 《奥本海默》没有在日本定档,也没有如传言一般遭到日本政府禁播

电影中反映了当时美国科学界的很多情况,除了极少数科学家,大多数参与这项工程的科学家对于核武器可能带来的巨大影响都十分担心,很多科学家在二战战后都参与了反对核竞赛的社会活动,至于那些少数,像是爱德华泰勒这种出卖奥本海默,鼓吹核大战的科学家,自然是活该遗臭万年,从《奇爱博士》开始,各路灭世狂魔科学家的形象,多多少少都和泰勒有点关系。

但是这些科学家当时依然都参与了核武器的研发,理由其实并不复杂,电影和现实中爱因斯坦给罗斯福的信中都有类似的描写,他们不希望德国先研制出核武器,这个理由很充分,毕竟现在各种假想德国赢得二战的欧美文艺作品中,德国先行搞定核武器往往都是世界线的分歧点。

但是战争的发展却和预计的情况有所区别,或许是因为海森堡良心发现或者水平有限,以及德国的资源局限性,直到苏联红军攻占了柏林,纳粹都没有把强相互作用力转化成为武器。于是,核武器的目标变成了日本。

战后长久以来,反对对日本使用核武器的欧美学者都抱有一个观点,那就是不使用核武器,日本也会快速投降,同时当时日本的核武器研发进度几乎等于零,使用核武器是没有必要的,不过是美国展示力量的一种行为。

应该说从现有的研究来看,这一观点是有缺陷的,虽然日本此时海军力量几乎完全丧失,但是本土依然有大量军队,尽管这种抵抗改变不了局势,战斗的惨烈程度依然是很高的。从当时盟军司令部为登陆日本准备的方案和制作的紫星勋章数量来看,当时的盟军指挥层绝没有那么乐观。

同时,如果战争持续到1945年底,当时的日本很有可能爆发全面的粮食危机,到时候日本平民的情况恐怕会十分糟糕。如果从这个角度来说,两颗原子弹加速日本投降,甚至有可能大量减少了日本平民的伤亡。

当然,这样的论点对现在的欧美知识与文艺界显然是政治不正确的,现在主流的观点是直接把核武器定义为邪恶的存在,是毁灭世界的源头,不管谁用了核武器都是罪大恶极。

但是在中文互联网上面,认为两颗原子弹并不是什么错事的看法是很常见的。这被某些人认为是中国人“民粹”的证明,但从事实上看,这恐怕是中美两国经受的历史状况不同导致的。

二战中,虽然美国和日本的交手有不少损失,但是本土受到的影响是极其有限的,而战后又得到了对于日本各方面强大的干涉支配能力,所以对待日本的态度自然显得很无所谓;但是对于我国来说,抗战时期本土受到了全面的侵略,而战后,日本方面对于军国主义者的清算又十分不彻底,同时日本现在又成了美国的地缘政治的马前卒,指望中国人民和某些高高在上的欧美文艺界人士持有一样的态度,才是不正常的思路。

本片中对于二战的描写,基本上是通过新闻,作为一部以奥本海默为主角的纪录片电影,这是很合理的,毕竟奥本海默又没有真的上战场打仗,在这些方面着墨过多并不合适,人物传记电影不应该喧宾夺主,三个小时已经够长了。但是作为理解曼哈顿工程的复杂意义,影片展现二战的角度是不够的,从曼哈顿计划的开始到麦卡锡主义的盛行,这一切都有复杂的政治驱动。如果不去理解这些背后的因素,反对核战争的口号就会显得正义而空洞。

就像本片中虽然很多地方都出现了左翼运动的内容,但是这些内容都十分空洞。

为什么这些左翼思潮会流行,这些思潮有什么内容,这些科学家为什么会参与这些运动,为什么有科学家会愿意给苏联传递信息,为什么美国官方对此敌意如此巨大?这些东西电影中都没有说清楚。

导演似乎将左翼思潮描绘成为一种朴素的善良和同情心,这不能说有错,很多思潮的来源就是如此,但是这不能解释为什么当年左翼运动与思潮在西方会有如此夸张的影响力。如果电影能说清楚这点,很多问题会更清楚,就像是为什么美国会和苏联进行核竞赛,电影中的描述就像是一群神经质的政客莫名其妙产生的敌意。

这是非常样板化的描写,这些政客可能确实是混蛋,可事实绝不是如此简单。如果能说清楚左翼思潮的问题,美国与苏联直接的敌对,会变得更加现实。而电影显然回避了这些问题。

当然,《奥本海默》说到底只是一部风格独特的商业电影,电影注定是要有取舍的,无论是时长还是深度都如此。笔者在不同的影评中说过很多次一个观点,我们不能指望通俗文艺作品来解决复杂的社会问题,能讲好一个故事已经很不错了,电影就是电影,没必要要求更多了。

可同样的,当我们去思考社会问题的时候,角度并不能局限于电影或者艺术式的表面思考。核武器相关的问题,确实是十分复杂的,是一个虽然不可能毁灭地球,但是有可能让人类很不好过的问题,在核威胁越来越成为现实问题的今天,思考这件事情显然并不是杞人忧天。

如果让笔者形容核武器这个改变了人类历史的东西,笔者会说,核武器是一种便宜的武器,便宜到了量变引起质变的武器。二战用事实告诉大家,战略轰炸是可以彻底摧毁一个城市的,但是这需要成百上千的战略轰炸机进行多次轰炸,而核武器只需要一次就可以完成这个任务,从这个角度来说,核武器非常的便宜,让大国有了廉价摧毁对手的能力。至于核武器本身的成本,反而不重要了。

在本片中,在真正核爆之前,奥本海默曾经抱有这样的观点,引爆核武器之后形成核威慑,然后靠着罗斯福设想的联合国体系,来保持世界的和平,避免陷入核竞赛之中。

这一观点应该说是很典型的想法,希望国际秩序与体系来约束核武器,这是从50年代到现在各种反对核武器的思潮中的主要部分。可现实情况是,虽然联合国相比于国联有着更多的影响力,也持续了更久的时间,可是在核竞赛中,联合国这类国际组织的约束力是很低的。

美苏双方削减核武器很大程度是因为大量核武器部署的极高成本,经济上双方都吃不消了(按照数据,核武器部署与维护成本远高于制造成本)。希望有一套国际体系来解决现在的问题并不是个坏想法,但是目前来看,想法和现实总是有些距离。

历史很多时候正是这样讽刺,那些抗议核武器的知识分子虽然尽了自己道德与知识上的义务,但是依然没有阻止核竞赛的发生;而泰勒完成了氢弹计划,制造出了比传统原子弹威力大成百上千倍的武器,加速了核竞赛的脚步,但是最终这场核竞赛却制造了几十年的和平。

可是我们能就此来说,这些科学家错了,泰勒对了吗?决不能如此判断,人类的历史有其总体规律,但是具体到某个事件上,则是充满了巧合,冷战中双方的和平可以说有巧合的成分,如果冷战时爆发全面核战争,虽然毁灭世界什么的确实不会发生,但是人类文明确实会需要数百年才能恢复。

历史自然没有再来一次的机会。如今随着国际局势的改变,核战争的威胁又回来了。所有还保持着理智的人都不希望看到核战争,可是我们不能指望每次都靠着巧合来解决问题,而历史从来也不会简单的重复。

相较于二战之后联合国体系建立运行初期的情况,现在恐怕更糟一些,我们熟悉的许多秩序,正在或快或慢的崩坏,显然这会极大程度的提高核风险。

但基于事实来说,核能也是人类目前为止掌握的最强大的力量,如果善用这种力量,足以让整个世界更加美好。但是对于这种力量,使用起来除了技术上的挑战,成本上的考虑,更多的问题在于一般民众的信任。

要知道哪怕是比尔盖茨这种非常符合欧美文化大版本的人,在对一家新核电公司进行投资之后,也有大量的环保人士对此表示不满,而在环保界,核电到底环不环保,也争议了数十年之久。

如果可能,大家希望的会是在一个更好的世界体系之下,能让核能用于改造世界,用于让我们得到更好的生活。可惜事实并不是如此。

最近的福岛污染水事件从国际政治的关系就否决了这点,这一事件代表着人们熟悉的和平利用核能的规则又一次被冲击,而现今世界秩序的主导者,为了自己地缘政治上的需要,不惜自己一次又一次的动摇二战后建立的国际秩序,甚至愿意给这种行为从舆论上提供正当性。

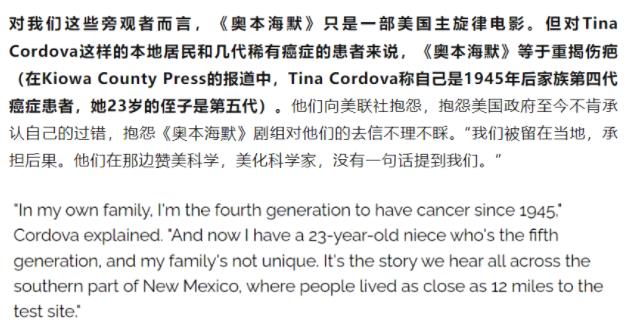

理所应当的,普通人自然是不会无条件信任这个世界体系,也自然会对与核有关的一切产生质疑。可是这种事情,又何止是第一次呢?借着这部电影,美国有些媒体回忆了当年美国核试验之中各种瞒报,导致了不少居民受到辐射伤害,这些人恐怕是既不会喜欢奥本海默,也不会喜欢泰勒的。

很多东西的种子,正是很早之前就埋下了。遗憾的是,无论是国际体系的动摇,还是对核安全的思考,我们都没有很好的解决办法,当种子的根埋的如此之深,同时又有不负责的人一次次埋下新的种子,我们又怎么可能轻易找到办法呢?

电影的最后,是奥本海默与爱因斯坦的交谈,奥本海默说研究时担心链式反应摧毁整个世界,后来经过其他科学家的计算,这被证明是错误的,但是他现在觉得,他已经毁灭了世界。这无疑是极度悲观的看法。

只不过有些道理是很正确的,如果无法去直面问题,而是寄希望于运气和巧合,从概率学来说,人类某一天亲手摧毁自己的文明成就,也并非是什么不可能的事情。唯一的好消息是,这件事情还没有发生,我们还有时间去改变这一切。