刘慈欣的预言:在元宇宙和星辰大海之间

最近,著名科幻作家刘慈欣又成为舆论关注的焦点。一是中美两部剧版《三体》同时开拍,广大粉丝们担心这两部剧都会成为烂剧(美版担心政治正确和情节魔改,国内版担心粗制滥造五毛特效)。另外一个是因为最近“元宇宙”概念的热炒,大刘以前对元宇宙的相关批评被广泛转发。还有文章标题直接称刘慈欣说:扎克伯格的元宇宙不是未来,元宇宙最后将引人类走向死路等等。

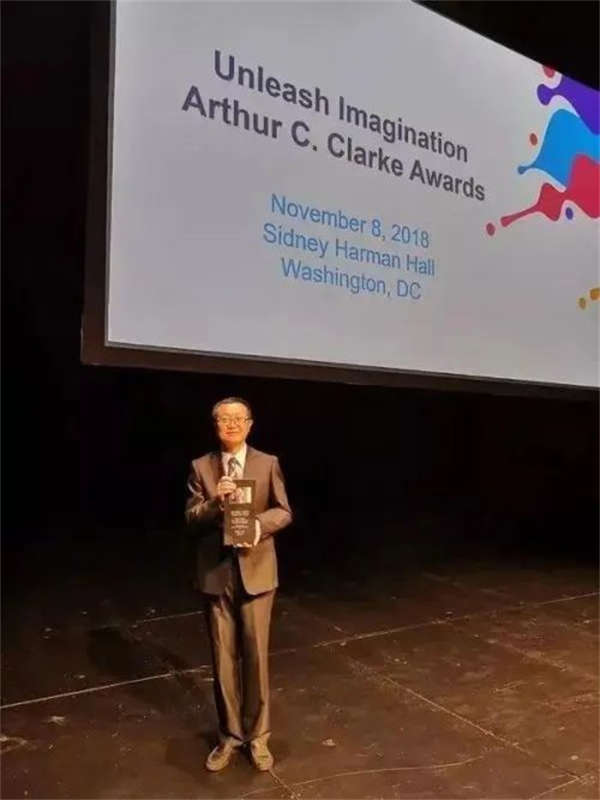

关于这个“刘慈欣怒喷扎克伯格”的说法除了这个“AI财经社”之外笔者始终没有找到出处,所以在此也不引用和讨论。不过,在18年大刘获得克拉克奖的颁奖礼演讲中,他确实表达了对未来社会可能过渡沉浸在虚拟世界中的担忧。原文如下:

“但另一方面,世界却向着与克拉克的预言相反的方向发展。在《2001:太空漫游》中,在已经过去的2001年,人类已经在太空中建立起壮丽的城市,在月球上建立起永久性的殖民地,巨大的核动力飞船已经航行到土星。而在现实中的2018年,再也没有人登上月球,人类的太空中航行的最远的距离,也就是途经我所在的城市的高速列车两个小时的里程。

与此同时,信息技术却以超乎想象的速度发展,网络覆盖了整个世界。在IT所营造的越来越舒适的安乐窝中,人们对太空渐渐失去了兴趣。相对于充满艰险的真实的太空探索,他们更愿意在VR中体验虚拟的太空。这像有一句话说的:“说好的星辰大海,你却只给了我Facebook。”

这样的现实也反映在科幻小说中,克拉克对太空的瑰丽想象已经渐渐远去,人们的目光从星空收回。现在的科幻小说,更多地想象人类在网络乌托邦或反乌托邦中的生活,更多地关注现实中所遇到的各种问题,科幻的想象力由克拉克的广阔和深远,变成赛博朋克的狭窄和内向。”

从以上演讲内容可以看出,比起“元宇宙”这种虚拟世界,大刘显然认为人类更应该把目光投向星辰大海。这些演讲片段,构成了如今众多的新媒体构造和引流“元宇宙与大刘的对立”的源头,争论看似热闹,但实际上未必对大刘的文学思想的来源和历史基础有过关注。

演讲里面,其实蕴含着对于科幻文学标准——甚至说人类该如何想象未来的路线之争,诡异的是,这些未来的路线之争反而是我们的过去到现在的镜像,或者说,“未来”是被篡改的记忆——这个话题我们后面再徐徐展开。

首先从文学标准来说,经常能看到有人从刘慈欣小说的文学性开始质疑,并且时常把“缺乏人性”“形象十分单薄”挂在嘴边作为对刘慈欣的评论。这样的评论固然显得很有文化的样子,实则是深陷一种个人为基准的现代主义的文学标准。大刘经常在访谈里提到自己对主流文学越发自恋深表厌恶。

其次,从科幻文学背后的路线来说,以前一直有不少批评声音认为大刘在科幻作品中(尤其是三体)将人类社会未来的发展想像的很极端很悲观,认为他描绘的人类未来的种种行为不符合社会学和人性逻辑等等,充满了卡尔•施密特式的“最终决断”的意味,然而在新冠疫情之后大家才发现,欧美疫情下社会群体的总总乱象和反智举动,和三体中未来人类的行为逻辑如出一辙。刘慈欣关于未来的宏大叙事精妙想像和群体行为的直觉洞察对于那些动辄复读“人性”“理性”却对物质世界的现实逻辑毫无了解的人来说,是一种精准的讽刺。

显然,大刘就是用他的创作实践和他特有的宏大叙事狠狠扇了我们现在主流的纯文学一记耳光,并且非常之痛快,这让打着“新启蒙”名号的卫道士狼狈不堪,而这套主流的、精致的、去政治化的、个人化的文学书写,个人就是一切,政治被偏狭地理解为党派斗争和统治愚民,而文学被视作需要对此疏离的姿态以保持自身的纯正性。这种思路一开始就延续了另一种霸权意识形态的逻辑,恰恰是社会主义理想溃败到后冷战秩序确立建构的产物。

很多人会觉得科幻是在描述未来,却时常忽略,我们对未知事物的描述本就无可救药地陷入我们当下熟悉的事物的泥潭。马克思主义理论家詹明信在《未来考古学》就强调,无论科幻小说所设想的未来多么遥远,它们的诞生都无法脱离过去所处时代的意识形态的温床。科幻文学虽然被新颖的点子包围着,却往往不是在讲述未来,而是把未来当作当下、把当下视为历史来理解的,任何对未来的描述就是蕴含我们现存的某个宏大叙事中。

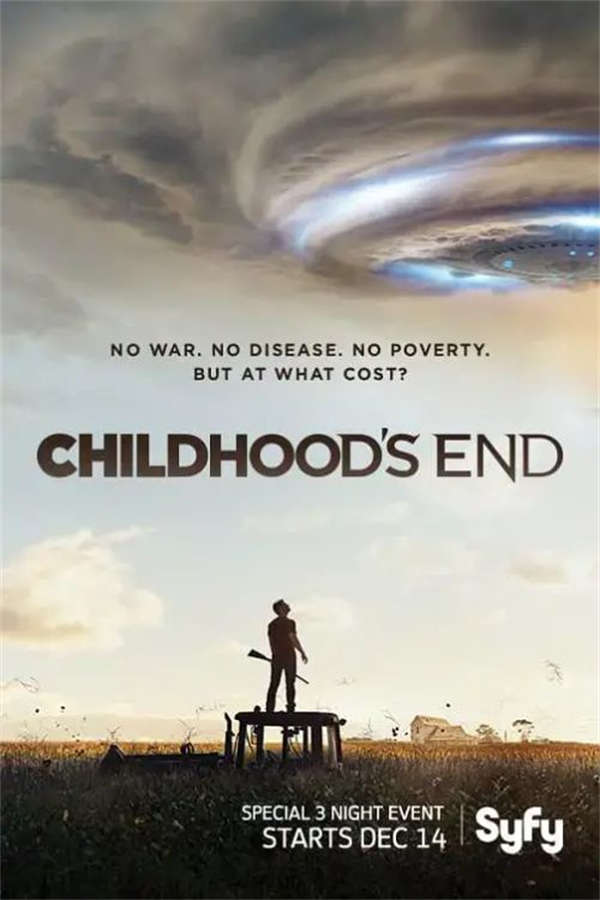

在今天看来,以大刘的老师阿瑟·克拉克为代表的美国黄金时代科幻写作,充满了开拓进取的精神。这种对于辽阔外部世界的极度想象,与冷战语境下美苏争霸朝向太空的狂飙突进是相契合的(幸运的是,黄金时代三巨头都完整见证了冷战,克拉克更是在冷战初期写了《童年的终结》,几乎带有预言性质的终结)。

与外星人交流的欲望折射出人类对自身中异质性文明的焦虑,据考证,最早有关异形的接触经验可追溯到欧洲殖民者的扩张,土著人是非人的形象深深植根在海盗帝国的经验想象里,并且派生驯服他者的帝国知识。这种意识形态对峙的焦虑恰恰在冷战中达到高潮,对冷战两大阵营而言,地外太空既是充斥黑暗的未知领域,是黑暗森林,也是可能丰饶资源、治愈文明的新疆域。而重要的是如何书写人类的命运,这个人类命运——类似亨廷顿说的,每一种文明都讲自己作为世界中心,每次书写自己都仿佛编写人类核心剧本。

实际上在娘子关电厂摸鱼写作边看克拉克小说的刘电工那里一直徘徊着一个过去的幽灵——一个冷战的幽灵,从《球状闪电》开始的威慑与平衡的思路,到三体二中发扬光大,且不说黑暗森林法则是古巴导弹危机之后挥之不去的世界大战的威胁感,也是现实民族国家核威慑政治的逻辑,四个“面壁计划”就如同四个战争替代方案,未来史学派则几乎复制了冷战中的跨学科战略智囊工作。我们从之前外星人的论断出发,三体以文革作为开始本身意味深长,这个时候降临派眼中的三体,更多是河殇知识分子对于西方海洋文明的想象,因为伤痕产生了借西方(三体)文明之力来拯救人类自身(中华)的愿望。

与刘电工同龄的中国科幻小说作者已经步入书写如《地铁》这种科技使人异化的欧美反乌托邦的后尘相比,电工对于“科学”的理念更接近于更早一代——也就是共和国在冷战中开启自力更生的社会主义现代化的那一代人。在三体英文版自序《东方红与煤油灯》里,刘慈欣写到自己最初对于星空的向往都是来自东方红一号的发射,与这些同样深刻的是“村中的破旧的茅草房中透出煤油灯昏”,某种程度上,刘慈欣和写出《世界上最高峰奇迹》的叶永烈都继承了50-70年代对第三世界人民潜能的信心和科学乐观主义精神,虽然内涵有其不同,生活在从冷战向后革命时代过渡的刘慈欣未必对过去的革命年代有多少共鸣,更多的是借用了革命年代的持久战的经验,书写打破已有的强弱关系。

也因为此,在电工很多散落的早期中短篇里,我们依旧能看到某种第三世界情怀,在与美国或者北约的侵扰下,通常把英雄们都设置在第三世界,以第三世界的立场反抗启蒙主义式的普遍性的霸权,譬如《天使时代》和《魔鬼积木》都设置在非洲桑比亚国(亲美政府造成极端贫富分化,被推翻后,黑人科学家通过窃取变种生物技术制衡战胜美国)、《混沌蝴蝶》中的南斯拉夫、《光荣与梦想》中的受美国制裁的西亚共和国、《全频带阻塞干扰》的中国(或解体后的俄罗斯),都诠释了弱小本身蕴含的力量。

年轻时代身处冷战夹缝中的第三世界中国,一个知识分子从政治运动和高积累中走出来,就像罗辑从冬眠中复苏,人类从大低谷走出来,努力发展民生科技,是“科学的春天”,也是“卖导弹的不如卖茶叶蛋的”、以“以市场换技术”的时期,是中国科技预算削减,武器和战略工程的“飞地”难以为继、逐步瓦解的时期,这个时期空气中仿佛依然飘浮着智子。

而九十年代,据说历史已经终结,末人们开始狂欢,他们绝不感谢手握两个文明的按钮以此换来和平发展的执剑人罗辑,而是选出程心这样的白左;也就是在九十年代,意识形态和地缘政治的优秀人才被媒体经济学家和哗众取宠让世界充满爱的公知取代……在这样的语境里,大刘的宇宙和霍布斯《利维坦》联系在一起,在危机存亡之际,让主权者凌驾于一切之上,来换取和平,这样的刘慈欣被定义为硬核的反民主主义者,他不信任民众的理性。

而笔者认为,他更多是不满后冷战秩序里的末人,这些末人(也可以称为后现代的人类)纠结于环保、动保、性别、少数族裔的口舌之快,留恋与小资小市民式的温情脉脉的人道主义,而不顾人类整个命运共同体的死活,不仅如此,刘慈欣的技术理性主义逻辑中的冷战幽灵还延伸到他对整个后冷战秩序不满,这种不满从《流浪地球》到《带上她的眼睛》一直到新作《黄金原野》都有体现。

一句话,苏联解体以后,黄金时代奋发向上的精神没有了。人类对探索太空和未来步伐减缓了,沉浸在历史终结的麻痹里,在资源极其有限的地球内部进行着数码革命、AR和VR等感官升级,而忽略了真实的危机。

这也是刘慈欣留给我们的价值。他挑战这个精致的小时代,一定程度激活当代中国和后冷战宏大叙事,他写作里充满着紧迫的政治无意识、携带着裂隙又自洽,而恢弘的想象力工程从来都是反思历史的产物,助推我们跨过庸俗的镀金时代,重新连接历史和未来连续性的引线。

参考文献:《读书》:冷战的孩子—刘慈欣的战略文学密码

注:以上内容为用户在观察者网风闻社区上传并发布,仅代表发帖用户观点。