“大国小农”该如何再组织乡村资源?

导 语

作者对乡村的历史、细节、故事娓娓道来,对农村的深厚感情跃然纸上。

作者|胡靖(华南师范大学经济与管理学院、“三农”与城镇化研究所,主要从事粮食安全、城市化问题和农地制度变迁研究)

责编|侯泉

后台编辑|童话

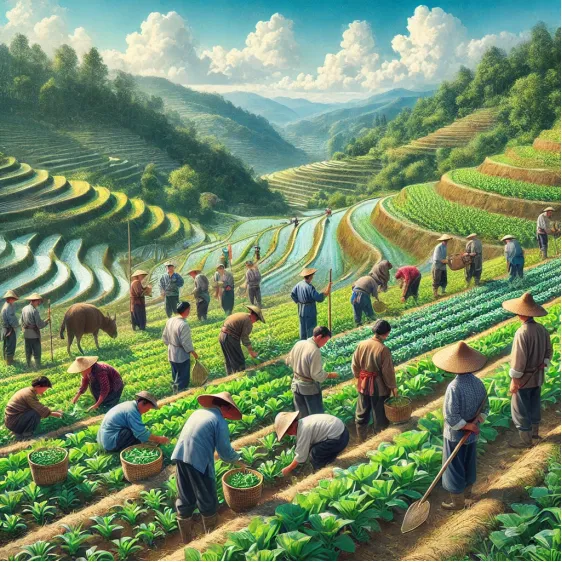

图片来源:ChatGPT

中国农村的改革从1979年以后,一直在探索、徘徊。是走向极端的私有产权改革,或者走美国大农场之路,还是继续保留一定社会主义性质的“集体经济”?这种争论从政策到理论,从理论到政策,一直未形成共识。在四十多年漫长的改革过程中,现代制度理论、产权理论显然一直是主导。改革希望从中寻找到能够适应市场化、资本化的路径,最后与发达国家看齐,实现农业的现代化。但是改革的过程一直跌宕起伏,并未获得预期的成功。甚至还一度出现过严重的粮食产量下降(1999~2003),以致政府不得不“问题导向”,重新干预粮食的生产过程。

以新自由主义思想为基础的现代产权理论的逻辑是,改革就是“产权明晰”的过程,“产权明晰”就是“私有化”、“股份化”的过程。“私有化”的过程,必然会不断产生农户的激励和效率,从而推动资源的最佳配置和农业增长。由此,第一轮改革的“联产承包权”,在1984年以后逐渐演变成为脱离村集体“发包”的“承包经营权”,标志就是“承包期”统一延长15年。

2006年完成的农村税费改革,切断了村集体与承包户在承包期内的最后一丝“税费”的关联,由此“承包经营权”演变成为一种与村集体完全无关的“财产权”或“用益物权”。2018年,全国大多数的农村地区基本完成了以农户为单位的土地“承包权”的“确权颁证”。由此,建国以后的全国数百万个农业生产单位、资源单位(生产队或自然村),终于彻底改革成为2.01亿户(农业部2016数据)的“小农户”的生产单位、资源单位。

政府对这种乡村发展单位的细碎化趋势予以默认,中国实际上又重新成为“小农户”的汪洋大海。2020年在广东梅州平远县,一个肖姓农户的承包权证显示,他家总“承包”面积(包括山地)只有7.3亩,但细分为22块。这说明目前的“小农户”不仅土地规模小,而且土地的细碎、分散,可能比建国前的“小农”还要严重。

改革的最大成果,是激活了“农户”的“自利”动机,同时也激活了农村市场。但“村”,无论是行政村(生产大队),还是自然村(生产队),作为一个发展单位、生产单位再也不存在,由此遗留了很多棘手的问题。比如土地撂荒的问题、面源污染的问题、水利瘫痪的问题、谁来种粮的问题,和农民外出打工以后家庭长期分裂的问题等等。这些农村的生态问题、社会问题、生产问题都不是细枝末节、微不足道,而是搅合在一起,越来越严重,大多数的“村”因此陷入了凋敝、荒凉的困境。

中国的现代化、城市化,还需要乡村吗?2017年十九大以后,中央针对性地启动了“乡村振兴”战略。这其实是“乡村”、尤其是“村”作为一个发展单位的回归。但“大国小农”已经木已成舟,乡村振兴的方向在哪里呢?

理解“乡村振兴”战略,首先需要理解“乡村”;理解“乡村”,就需要深刻认识农民、农业与农业资源。

一、农民与农业资源

1.1农民,与自然网络

农民的第一身份是人,城市居民的第一身份也是人,这是“研究”的起点。作为哲学大师的马克思曾经说过,“旧唯物主义的‘立脚点’是‘市民’社会;新唯物主义的立脚点是人类社会或社会化的人类” 。

人作为个体的生命,首先来自于母体,成长过程中,又不断吸收来自食品、水源、土地、阳光等物质、能量与信息,最后生命回归尘土,回归自然网络。这是所有生命共同的规律,也是历史与社会永远的底色。所以,人,一直就是自然网络中的一个节点、一个部分、一个阶段。从自然意义看,并无任何“独立”可言。

自然网络控制生命的全过程,也决定生命的质量(幸福指数)和社会的质量。这是因为自然网络中的空气、水源、食品和环境,是决定生命的四个最基础、最重要的自然元素。农业,因为可以提供食品,而成为人类永久的产业。而农村覆盖了一个区域、一个国家的大部分空气、水源和环境,与区域(城乡)内几乎所有个体生命的“生理”、“心理”休戚相关。因此农村作为大多数地区最重要的自然网络(广东乡村面积占其国土面积的83.5%),其重要性同样不言而喻。

在欧盟,农业“多功能性”(Multi-functionality of agriculture)成为共同农业补贴政策(CAP)的基础之一。这是农村的胜利,也是城市的胜利,更是文明的胜利。由此,欧盟国家的农业、农村得到了有效的限制和保护,传统的乡村文明得到了延续。CAP反映了现代化国家对乡村文明的敬畏、重视而不是鄙视,这非常值得中国借鉴。

良好的空气、水源、食品和环境,是一切文明的基础和源泉。身处其中的公民个体不一定会联想到“幸福”,但一旦失去其中的一个要素,比如食品短缺,则立刻会感到痛苦不堪。这就是这些生命要素“效用”的一般规律。现代社会的所有人,只有在包括食品在内的这四个要素得到满足以后,才可能感受“幸福”,并有思想、文化、理论、宗教等“上层建筑”的发生。马克思创立的历史唯物主义,系统地归纳、抽象了人类的这一自然的逻辑、历史的逻辑。其实也间接揭示了农业、农村的特征及其永恒的重要性。但在资本主义的“游戏规则”下,这些生命要素天生就拒绝资本的“边际”规律、产权规律,因此常常受到“资本”与“市场”的边缘、排斥。

“产权明晰”的农地制度改革倾向,就是来自追逐利润的资本“范式”,而非重视生命要素的“生产力”的“范式”。其基本的要求是农业必须按照市场和资本的要求,划定“小农户”的土地“财产权”(不是土地使用权),同时进行独立分散的“利润”的核算。由此农业逐渐被“改造”成为超越自然网络、超越传统的无差别的现代“产业”之一,特征是资本化和规模化、专业化、标准化、化学化。

规模化、专业化,如美国的数千英亩的单一种植的大农场,有育种技术、肥料、农药、生长素等现代要素的加持,生产效率会比传统生产方式高出数十倍、甚至数百倍,但同时也可能产生前所未有的破坏性力量,彻底摧毁乡村土地资源、物种资源的结构性和多样性。化学化,彻底改变了农业的能量、物质的循环方式,导致农业逐渐失去本土性,只能严重依赖工业和贸易。但一旦没有种子、化肥、农药、除草剂的输入,现代农业几乎立即就会停摆、瘫痪。现代农业的这种脆弱性、危险性遍布全世界。

1992年6月,联合国全球环境与发展大会在巴西展开,发布了著名的《21世纪议程》(《Agenda 21》),首次提出了“可持续发展”(sustainable development)的范畴。这其实就是对现代资本主义可能出现“非可持续”的严重警告,本质上是一种“生产力”的诉求。

现代农业对于种子、化肥、农药、除草剂的依赖

图片来源:科普中国

工业化、城市化无论怎么高度发达,都改变不了人的本质、农业的本质,自然也改变不了乡村的本质。食品、空气、水源与环境(生物多样性),永远是最重要的生命元素,这是人类的一种“宿命”。在这个意义看,现代化的过程,应该更加适应自然网络,而不是相反。这就使得“公有”、“集体”、“平衡”等成为一种“自发”(spontaneous)的选择,一种正义的选择。

1.2村落文明的公共性

具有“神”的力量与威慑的自然网络并非是一致的,而是多样的、变化的。对此,中国战国时期的思想家庄子有非常深刻的洞察和敬畏,他说“天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。圣人者,原天地之美而达万物之理,是故至人无为,大圣不作,观于天地之谓也。” 农业资源和农业、林业、渔业、畜牧业的这种自然“生产力”特征,就是一种“神”的存在,也是历史上农民敬畏“神”的主要原因之一。这是因为,土地、水源与气候是决定农业生产的最主要元素,而且变幻莫测、难以控制。

由此,不同的自然网络(农业“生产力”),会诱致不同地区的村落文化和社会。不同地区的村落文化和社会,适应与反映的其实就是不同地区的自然网络和农业“生产力”。所以,平原、山区、丘陵、河岸、湖畔、海边,农业资源的迥异,会直接导致村落文明的迥异。并且农业资源结构的长期稳定,也会直接导致村落文明结构长期的稳定,由此形成文明的积淀。

在历史上,村落文明作为一种适应性的生存方式,是一种比较松散的“共同体”状态,包括生产方式、宗族制度和文化习俗。法国的传统乡村也是如此。这种反映人与自然对称的文明形成的逻辑在历史上被很多历史学家、社会学家、人类学家观察并研究,甚至包括诗人。中唐时期的刘禹锡在四川夔州就仔细观察到了农村特有的现象,“银钏金钗来负水,长蓑短笠去烧畲”。

从经济学角度看,村落文明可以视为一种“公共品”(public goods),而非个人、家族的私有财产。在一个村内,村落文明除了具备“非排他性”、“非竞争性”,另外还具备鲜明的本土性特征。村落文明之间一般不能相互转移与替换,所谓“十里不同风”,由此形成了中国“村”的迥异和“各美”的特征。

在广东农村,客家地区和毗邻的潮汕地区,梅州菜与潮州菜就是两种泾渭分明的饮食文化。在东北寒冷的平原,农民习惯在家里唱“二人转”。但在西北的黄土高原,农民常常在山坡上唱“信天游”。各地农民的生产、生活都是存在于由自然网络决定的村落文明的公共网络之中。对此,马克思也有精彩的论断,“费尔巴哈把宗教的本质归结于人的本质。但是,人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和。” 哲学家,显然更关注普遍性、公共性。

因此,“村”作为资源单位、生态单位、社会单位,在历史上一直是一个客观的存在,并非是“乌托邦”(Utopia),这主要是因为自然网络与农业“生产力”本身就具有自然公共性。这种“公共性”是来自于遥远、博大的时空和自然,来自于不可分解的“神”。它不仅是指“村”内公共的道路、山塘、水圳、寺庙、祠堂,更是指所有的土地、气候、水源、森林、动物、植物、微生物的神秘、隐蔽、难以名状的自然结构性。这种结构性纵横交错、无限密集、无限庞大,是乡村的“母体”和自然基础,也是国家的自然基础。同时也是土壤、水文、农学、生物学、植物学、动物学等领域的科学家穷其一生也永远完成不了的调查、分析、实验任务。

战国时期的另一位思想家孟子观察到了村落文明的“适应性”特征,他说“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。” 其实,各地乡村“第一线”的村民与宗族同样有足够的智慧认识这一底线,并会加以防范。这种“主动性”防范构成了村落文明长期的稳定性。

因此,“村”,不是个体的、私有的,而是村民整体的、公共的。而且村也不是一代人的,而是历代人的,所谓“胄衍祀绵”。当然在传统农业时期,“阶级”分化也是一种趋势。少数的地主、富农会占有“七十至八十”的土地 ,大多数的贫农与佃农需要租赁、交纳地租才能生存。这种分化,很容易引发村庄的崩溃。

“适应性”,并不意味着高效率的“生产力”。传统的“小农”一直非常孱弱,没有、也很难对“村”内的自然网络形成整体性的改造,比如兴修水利(这其实也是一种适应)。所以历史上,即使是在水土资源非常富饶的淮河流域、长江中下游平原,大多数的“村”由于没有水利,小农也只能匍匐在干旱、洪水的威力之下,贫困及“逃荒”成为一种常态。

“村”,作为一历史范畴,比较清晰地展现了制度与自然网络之间复杂的平衡关系。但在资本主义的背景下,“村”并非是市场的单位和范畴,也不是特殊的“企业”、“公司”。其中的原因之一是农业资源存在模糊的“差序”特征,很难进行“清晰”的产权界定。

二、“差序”特征与内部化

2.1农业资源的“差序”特征

“村”,具有显著的自然适应性,这在南方的山区、丘陵地区,更容易观察、感觉得到。传统村落,确实有“自然农业”的生产力落后的特点。但田地、道路、水塘、房舍、庙宇的分布,与自然网络几乎融为一体,这就是一种“天人合一”的状态。从经济角度,这种被动的“适应”确实是延续了数千年的“贫困”。但同时也是一种非常具有“韧性”的乡村文明方式,诞生了无数杰出的思想家、田园诗人和画家。

在广东,客家农村的“围屋”,和潮汕农村的“下山虎”、“四点金”就完全不同。这种住宅文明的迥异不是以“户”为单位,而是以“村”为单位,甚至以“乡”、“县”为单位。但这种“适应”也不等于100%的独立和匹配。其主要原因是因为乡村的自然结构性,并不天然以“村”的边界为界。大多数的“村”,确实是一个自然的整体,但同时也只是自然网络中的一个小小的区域。“村”之间的诸多元素,也存在相互的影响和渗透。在广东,一个自然村面积在1000亩左右,一个行政村面积在11000亩左右,其中粤北山区的村庄更大一些,一般在20000亩以上 。流经村内的一条溪流,可能连接几个乡镇,穿越数十个村庄。村庄所依的山岳,也可能连绵覆盖几个乡镇,甚至横跨几个县。因此,每个“村”的资源结构,既是一个整体,也会呈现向外扩张、延展的“差序”特征 。

距离村越远,则与村的自然结构性关联会逐渐减弱。这种农业“生产力”边界的“差序”、“模糊”特征,是一种根本性的力量。不仅直接决定“村”的社会关系,如家族制度、宗族制度、宗教信仰,而且还直接决定农业的生产方式、土地制度、交易制度等。所以,“村”的各种社会关系一般不能脱离自然网络孤立讨论。其中,传统村落的土地关系也并非是现代产权体系、资本体系里的“法人”制度,而是“农户+地契+宗族”的特殊的农村土地制度。“地契”具有一定的现代“合约”特征,但背景与今天的市场经济制度完全不同。故不能刻舟求剑,用《民法》中通用性的“合同”来诠释。

现代资产的特征是资本化,资本化的特征是货币化,货币化的特征是标准化。一万元的资本,与一亿元的资本,构成的单位都是分、角、元,不存在“自然结构”的差异,也基本不存在区位的差异(在一个国家内部)。因此,资本之间的替代、交换仅仅是一种数量的交换,非常容易,也非常频繁。以此对照,农村的土地资源并不具备标准化特征,因此不能“脱嵌”自然网络,成为一般意义的“资产”。比如,一台卡车可能成为“资产”,但卡车上的四个轮子,就不能脱离卡车单独成为“资产”。并且由于土地资源的自然信息残缺、模糊,价格与货币对土地地块的评估往往会严重失真。由此就会放大土地交易的风险,让交易的双方望而却步。

当然,也不排除有卖家愿意出售土地以获得现金,也会有买家因为特殊的目的愿意购买这块土地,但买卖双方要达成“契约”会存在偶然性。比如,在一个村内,农民甲要购买毗邻的A块土地,但是A的主人乙拒绝出售。农民丙要出售同样规模的土地B,但农民甲却因为区位的原因拒绝购买B。由此导致土地交易无法完成,市场机制在乡村“失灵”。

“村”内土地资源的结构往往只有一个自然的拼图,这种由“神”决定的资源的整体性、结构性是“村”的基础。一旦农户以“确权”、“交易”破坏了这一“拼图”,则土地的“使用价值”很容易被破坏掉,进一步导致“价值”越来越低,撂荒的土地会越来越多。在广东郁南县D村,村道边不少平坦的耕地地块长期撂荒长草,驻村第一书记无可奈何。她没有能力说服承包户流转土地,更没有能力“赎买”土地。

所以,农村的土地产权制度并不完全适合“私有化”、“资本化”,尤其是以“农户”为单位的“私有化”。“深化改革”,不能总是反复寄希望于这种“逆结构”的改革和“路径依赖”(Path Dependence)。可行的办法还是要回归“村”、“社”的传统和整体性特征,选择“内部化”来解决土地问题、发展问题。

2.2“村”,是一种内部化

“村”,作为一个结构性的资源单位,同时也可以成为一个发展单位。从制度角度看,就是“村”具备“内部化”(Internalization)的基础和潜力。

“内部化”的特点是规划、调整与非交易。按照科斯定理(Coase Theorem),内部化与交易成本(Transaction Costs)之间存在一个转换的机制。当问题显著、目标明确,但交易成本过高时,内部化是唯一正确的选择。但当内部化成本过高时(比如发生“寻租”),市场就会发生积极的作用,这时,产权改革就容易提上日程。在这个意义上,科斯的市场交易理论其实充满辩证思维。即组织,包括村集体,都有其存在的充足的理由和逻辑,是一个可以实施内部化和分工的独立的实体、机构。当内部化能够解决难题、实现期望的目标时,“内部化”的正义性、合法性、优越性立即就凸显出来。因此,对农村公有制和集体经济组织极端的否定本身就是对科斯定理认知的错误。

乡村的内部化,就是利用“土地集体所有制”产生的村集体的组织管理权能,按照土地资源“结构性”的要求,重新整合“村”的全部农业资源。这在建国以后,尤其是1953年以后,成为中国“合作化”主要的内容、任务之一。在人民公社的实践中,这是一个从生产队、生产大队、公社到县、市的农业生产条件的“差序”建设的非常复杂的过程 。

“水利是农业的命脉,我们应予以极大的注意” 。但是水利,由于覆盖面大而且具有显著的“差序”特征,不仅不可能由农户、宗族单独完成,而且即使是“生产队”(数十户)、“大队”(数百户),也难以单独完成,这就需要扩散的区域全方位协调。这种协调,不是“交易”,而是一种“行政”,是在各级党委领导下的协商、平衡、命令与任务分配。这当然会带有一定的“强制性” ,容易出现管理的通病(如“一平二调”)。但是很显然,只有这种备受经济学家诟病的内部化或“强制性”才能适应农业资源的特征,高效率推进区域的水利化,进而抬高农业的生产曲线,保障国家粮食生产目标的完成。这对于建国初期的中国,是“华山一条路”。

从1958年人民公社成立并推广到全国,到1983年人民公社被解体,中国农村的597.7多万个生产队、71.9多万个大队、5.4万多个公社和2000多个县(1982年数据),只用了25年左右时间,就在全国建成8.5万余座大小水库,修建数百万公里的大小水渠。并且,还建立起了相应的维护、管理体系。这不能不说是制度的胜利,和“内部化”对“交易”的胜利。

水利化的成功平抑了气候、洪涝、干旱等自然灾害对农业生产的影响,这就从根本上解决了粮食生产的稳产高产问题 。粮食单产和产量的持续增长,又为工业化战略提供了坚实的粮食安全保障,并进一步诱发了农村人口的快速增长。1983年以后沿海地区外向型产业迅猛发展所需的数以千万计的第一、二代农民工(即所谓的“人口红利”),其实主要就来自于这25年期间出生的优质的农村人口。

水利化首先涉及到的就是土地的“产权”问题。1962“七千人大会”以后,人民公社的土地制度调整为“三级所有,队为基础”。但这并非是“所有权”的重新界定,而是土地的“使用权”根据“差序”特征进行的新的划分,或者说是为了提高人民公社的内部化效率而进行的新的职能与权限的划分。比照实践,“三级所有”的定义其实也不准确。其原因是农业资源的“差序”,常常会超过公社的边界,扩散到县、市,甚至省的边界。比如河南省林县的“红旗渠”就跨越了山西、河南两省。

红旗渠丨图片来源:中国红旗渠网

所以,“三级所有、队为基础”应该更正为“各级所有,队为基础”。即除了“集体”内部的生产队、大队和公社,县、市、省和中央,仍然拥有农村土地资源的规划权、建设权、管理权。这是因为,如果没有县的内部化协调,乡镇之间的“中型”水利建设无法展开,比如1969年建成的韶关南雄县的孔江水库。没有省、市内部化的协调,县之间的“大型”水利建设也无法展开,比如1960年建成的广东湛江地区的“青年运河”和1980年竣工的四川成都平原的“人民渠”。

所以,中国的土地“集体所有制”及集体产权的“模糊性”特征,对于农业及乡村的基础设施建设,恰恰是一非常巧妙、科学的制度设计。

2.3

“模糊性”产权,一种合理性

人民公社土地制度的“模糊性”,源自农村土地资源的“差序”性及其自然结构的模糊性。以产权的“集体所有”,产生“内部化”机制,同时以产权的“模糊性”适应农业资源的“模糊性”。这种制度安排没有错,是历史的进步,但这并非意味着治理、管理、经营也是一种“模糊”的低效率状态。

在南方丘陵地区,布谷鸟从A村飞到B村,再飞到C村,没人能够界定其飞行的轨迹,无法判定“侵权”,也无法确定其“外部性”(Externality);在暴雨季节,洪水从F村的山上冲下来,先淹没G村,再淹没H村,也无法对F村追责。乡村的自然结构太过庞大、复杂、多变,边界与轨迹均难以准确界定。这种“难以确定”就是一种客观和确定。因此,土地产权的“明晰”,尤其是“小农户”土地产权的“明晰”,相反肯定会内含“边界”的误判、纷争和对资源结构的破坏。从思想家、哲学家、农学家的角度,或者从农民的角度,制度经济学家在乡村努力推销土地的“产权明晰”会非常可笑。更确切说,土地产权的“明晰”,恰恰是在为“结构性”的适应、治理、建设设置无穷的壁垒和障碍。这是一种农业生产力的“反动”现象。

相反,集体土地制度适当的“模糊性”,就可以为以内部化方式彻底消弭“交易成本”、解决全村管理、建设过程中的各种利益纷争提供机会,从而实现全村整体利益的最大化,这才是一种高级的“适应”。在暴雨来临之前,人民公社会把F村、G村、H村的干部召集在一起开会,制定预防洪水的措施并直接分配任务,从而避免了三个村的没完没了的谈判(扯皮),最大限度地控制了洪水的危害。

历史上各地的“小农”经济及宗族制度,囿于土地的“私有制”和地主所有制,一直没有建立起这种“模糊性”的产权制度,因此不可能开展较大规模的“内部化”治理。在村庄内部,以血缘为纽带的宗族的力量其实非常微弱,无法逾越“交易成本”,“自发”形成高效率的农民合作组织(除了民团、土匪),以致村庄内的一些基本的水圳、山塘、道路的建设都可望而不可及。与此对应的自然就是“靠天吃饭”和农村普遍的贫困。村里除了个别地主、富农,绝大多数的中农、贫农、佃农其实都是“温饱”线以下的贫困人口。

“模糊性”还表现在道路、森林等公共资源的建设与维护领域。农村的道路往往会横跨周边的村庄,但是,同样囿于“小农”制度,乡村的宗族,基本不可能对全村的道路进行内部化的展望、规划和建设,更不可能针对性地形成宗族的联盟。交通、信息长期的闭塞,反过来又抑制了农村市场的规模和效率 。封闭、重复、呆滞,是传统村落的普遍特征。

森林,是比较重要、也比较明显的乡村公共资源,宗族一般会对森林砍伐进行限制。在南方丘陵山区,村庄一般位于一个或数个山丘之下。如果没有人为的砍伐,或发生山火,森林一般就是一种最佳的自然状态、原生状态。森林可以涵养水源,蓄积生物多样性,对于山下村庄的稳定和村民的基本福祉至关重要。毛泽东1930年在《寻乌调查》中有详细的观察和描述。“山地则因其生产力小,通常一姓的山(一姓住在一村),都管在公堂之手,周围五六里以内,用的公禁公采制度。所谓‘公禁’者,不但禁止买卖,而且绝对地禁止自由采伐。除非死了人,‘倒条把子树,搭墓棚’,才得许可。”

毛泽东《调查工作》手稿

图片来源:中青实践

宗族,显然在努力适应农业资源的公共性。但宗族并不是合格的村庄主体。因此在中国历史上,“村”很难成为一个发展单位。

2.4

“村”,主体与结构性收益

与农村土地制度“模糊性”对应的,应该是一个责任“清晰”的主体和组织机构,而非模糊的组织机构。这就需要超越宗族和传统村落,构建一个更高级、更有权威、更有行动能力的“村”的主体。它不是农户,不是宗族,不是农场主,不是合作社,也不是龙头企业,而只能是村集体。村集体是共产党领导下的村“两委”和村集体经济组织,是一个“自治”性质的乡村机构 (与县、乡两级政府不同)。建国以后,尤其是1958年人民公社成立以后,村集体以《中华人民共和国宪法》第十条、第八条为依据,任务明确、职能明确,对辖区内的资源结构首先有非常清晰、全面的信息采集、描述和展望。同时还有远远超越宗族的组织能力、行动能力、协调能力、建设能力。

村集体的这种主体地位无法被替代,由此使得“村”终于发展成为一个利益单位、发展单位。这种新“村”,是对传统村落的超越,而非割断,因此可以视为现代村社。这实际上回答了100多年前马克思对法国农民“无阶级”的深刻的认识与担忧。这一历史的任务,正在由中国共产党完成。没有村集体,则“村”会没有灵魂、没有主体,最终将会呈现“村将不村” 的诸多凋敝、衰败。

但“村”组织机构的建设同时也是一个重大的考验。如果组织失败、监督失败 ,出现“搭便车”、“寻租”,就可能出现“大锅饭”、“大呼隆”等现象。不仅没有效率,而且反过来还会败坏村集体或“集体经济组织”的声誉。

根据土地资源的“差序”与结构性特征,实现土地的结构性利用,是村集体提高乡村土地生产率、实现“产业振兴”最为重要的一步。“村”内土地的结构性利用,首先取决于村集体对资源结构的理解与信息掌控,这就需要村干部具备丰富的生产经验和专业知识。

每一个村庄,山水林田湖草沙,结构都是完全不同的。同时,人口结构、劳动力结构也是不同的。结构性利用,就是村集体主要根据资源结构、人口结构,“因势利导”,确定全村资源利用的最合适的、最可持续的生产拼图和方案。这肯定是一种与“家庭承包经营”完全不同的“系统思维”方式。比如在丘陵山区,山顶的森林一般需要禁止开发以保护珍贵的水源和物种,山腰的林地可以适当发展竹木和果树茶叶药材等林业经济,山下的耕地发展水稻蔬菜等种植业,水面则可以发展渔业。

另外,还可以利用丘陵、旱地和本地物种的优势,发展畜牧业、养殖业。由此就可以获得全村土地利用的“第一桶金”,即农业的结构性利益(简称Os1)。但前提是村集体必须具备内部化的权力、能力,包括进行规划、整治、发包的权力,这非常考验村集体和村干部的水平。否则,“结构”就会消失,甚至可能反过来形成内耗,导致全村农业凋敝。

在粤西的Y县,一些“承包户”曾经在山顶“炼山”,自顾自地搞巴戟(一种药材)种植,导致水土流失严重,直接威胁到山下的民房安全和饮用水安全。在粤北的Z县,也曾经发生严重的干旱,但上游承包水库的村民拒绝放水,导致下游的数百亩水稻全部枯死。

如果把一个“村”的农业视为系统,则农业产出OA取决于“小农户”的产出Oa之和,和全村农业的结构收益Os1(村集体)——OA = ∑Oa+Os1。

农业的结构性收益Os1,是“村”作为一个发展单位的重要依据,是独立的存在,但村集体作为主体的意义还不仅于此。另外一个发展难度更大,但前景也更广阔,这就是农民在产业领域的组织化。

三、“村”,是重要的发展单位

3.1去组织化的损失

没有组织就没有分工,没有分工就没有效率。这是现代市场经济与现代产业的一条普遍的规律。资本主义正是依靠企业、公司这样的产业组织,不断通过分工和技术创新,提高劳动效率,这是资本主义“成功”的秘诀。在这个意义上看,单个的“小农户”,尽管是以家庭为生产单位,也可能在家庭内部存在夫妻之间的分工 ,但由于“家庭”的组织单位太小,与历史上的“小农”一样,还是处于一种“逆组织化”的状态。因此,村民的经济损失、机会损失非常巨大。

根据劳动力资源薪酬的保守估计,以全国50万个行政村、平均500个青壮年劳动力(还有部分劳动力仍然会外出打工)、年薪3万计算,每个村的这种“逆组织化”的直接损失至少为1500万元,全国乡村总共为7.5万亿。这是今天农村、农民贫困的主要原因之一,同时也是目前“规模性返贫”的主要风险所在。2006年以后,如果没有政府不断增加的各种补贴,包括对农业税的减免和对乡村公共设施的投资,会有越来越多的“小农户”彻底破产,成为城市的流民。

2021年以后,针对“小农户”困境,政府加强了农村社会化服务的建设。农业部明确,“发展农业社会化服务,是实现小农户和现代农业有机衔接的基本途径和主要机制” 。但是,小农户是否能够对接社会化服务?农业部的这一思想需要推敲。从实践看,依靠财政建立、购买的各种“社会化服务”,基本不可能改变“小农户”的“逆组织化”状态。并且,由于社会化主体与“小农户”之间“交易成本”太琐碎、太昂贵,生产托管、代耕代种、小额贷款等社会化服务,其实很难对接大多数的“小农户”。

农业的这种“逆组织化”损失Co,与农业资源的“逆结构性”损失Cs1(与结构性收益Os1相反)加总起来(Cs1+Co)的隐形农业经济损失相当巨大,并且会平摊到所有村民头上,转化为“小农户”的贫困和“机会成本”。最后会逼使村内的青壮年精英对农村农业完全绝望,只能外出打工,他们甚至宁可在城市失业、流浪也不愿回村。这又进一步导致全国数以千万计的农村家庭长期处于“分裂”状态(夫妻分居,父子分离),这种社会代价同样相当巨大、相当残酷。

改革,如果不能通过向村集体赋能,避免这两种巨大的损失,解除农民真正的负担(Cs1+Co),那么“乡村振兴”就只能是政府的责任、城市的责任,这等于是把全国数十万个行政村、数以亿计的农民继续视为国家现代化沉重的“包袱”。

3.2“村“,首先是农业生产单位

在2020年国家依靠“以城带乡”、“以工补农”等方式终于在全国消除“绝对贫困”以后,“乡村振兴”其实面临新的思考和使命。即,“村”能否依靠组织化、集体化的方式,培育出“自力更生”、“自食其力”的发展能力?从山东代村、黑龙江兴十四村、河南南街村等明星村的实践看,“乡村振兴”确实存在这样一条成功的发展路径。

由于农业资源的结构性原因,“村”,首先是一个农业生产单位。因此,改革需要将过去分散、平均、细碎,以保障基本温饱为目标的“家庭承包”制度,调整为连片、规模、结构性的、以获取经济效益为目标的“家庭承包”制度。这一“家庭承包”方式的改革,会克服“小农户”的逆结构性、逆规模性,大大提高全村的土地生产率、劳动生产率,几乎立即就可以获得农业的结构性收益Os1。

尤其是在南方的丘陵山区,土地资源的结构比较复杂,村内的各块水田、旱地的规模参差不齐,50亩以上连片的土地非常少,多数是2亩~10亩的连片,还有不少的“山坑田”、“皮带田”、“巴掌田”。由此,村集体就需要发挥“统”的作用,规划好全村土地资源的利用方案。凡是连片的土地,就需要以连片地块为单位,消除地垄,完成水利、机耕道等配套建设,重新发包。

与过去第一、第二轮的无偿承包方式不同,“乡村振兴”阶段的“发包”是一种特别的村集体经营方式,需要收取承包费。由于是结构性发包(村集体需要提供水利、飞防、农机等生产服务),农业生产条件大为改善,生产成本会明显降低,由此年“承包费”一般会在800元/亩以上,但不会超过总产值的1/5(广东一年两季)。

“承包费”是村集体经营主要的收入来源之一。如果在一个行政村有2000亩耕地,其中有1200亩在政府的支持下顺利建成“高标准农田”,可以连片发包,则村集体的发包收入每年至少就有96万元,还不算政府的一些专项经费支持。这些收入可以壮大村财政,由此村集体就能力不断改善村庄的生产、经营环境,形成良性循环。

村民最终会理解并支持村集体收“承包费”,这是因为在正常情况下,村民会发现,不交承包费其实损失更大。小农户缴纳100元的承包费,全年得到的“村”服务(减少成本)的价值可能会在200元以上,甚至更高。农场主若缴纳800元的承包费,得到的“村”服务的价值(减少的成本支出)可能会在2000元以上。但如果一分钱不交,免费使用,水利等一些基础设施就可能因为缺乏资金维护而完全瘫痪,农业生产成本反而会成倍增加,甚至会导致农业生产根本就进行不下去。所以,改革不能简单地将“承包费”与村民的利益对立起来,视为农民的负担。

一些细碎、无法连片的小块水田、旱地,可以继续让留守的村民“承包”,村集体也提供生产性服务,但也要象征性收取“承包费”,比如每块地收10元、20元。这些留守村民多数是中老年农民或病残农民,保障他们的生产权利和生产习惯非常有必要。但10元的承包费,也不能抹去,因为它宣示了村集体与农民之间真正的“承包”关系。

“村”,还必须是一个信任的“共同体”。信任,是农户之间开展各类合作的必要条件。

3.3 “村”,是信任的“共同体”

村集体治下的行政村或现代村社,是村民的“共同体”,其特征之一是存在内部的信任环境。信任,可以化解很多监督、管理的难题。

“小农户”之间非合作的逻辑与传统社会“小农”之间非合作的逻辑非常相似,都存在信任机制问题。历史上的“小农”解决不了信任机制的问题,其实今天的“小农户”也解决不了。但没有信任机制这种无形的“粘合剂”,农户之间的“合作”基本不可能发生。由此逆组织性损失Co在乡村会普遍存在。目前合作社的带头人,一般是村庄内的“能人”。在市场的风险、利益目前,他们对合作社的其他成员其实可以不承担责任,并且随时可能流走、“蒸发”到村外的其他地方,这就决定了“合作社”并不容易获得村民的信任。

农村合作社丨图片来源:凤凰网

所以,在政府的倡导下,即使所有的行政村都已经把“合作社”、“合作联社”的牌子挂了出来,大多数的村民也只是旁观,没有动机、也没有兴趣参与进去。他们不相信作为“理性人”的带头人会按照合作社章程一直让成员分享合作的成果,更无能力承受合作失败的经济损失。在广东茂名、湛江等水果产地是如此,在潮州揭阳等乌龙茶产地也是如此。大多数留守务农的村民以家庭为单位,自己小规模生产,小规模加工,也小规模销售。他们宁可忍受收购商压价,甚至宁可让水果烂在树上,也不信任合作社。而政府的各类政策,显然无视了“信任”这一隐形要素的重要性。

但这并不说明农民不需要合作社。相反,农民一直在期待成功的合作。

信任,可以产生特殊的“内部化”力量,足以化解一切“交易”的难题 。这在地域辽阔、农业生产周期漫长的乡村尤其如此。有信任环境,林毅夫意义的“监督”就不是问题,村民在没有“监督”时照样会努力工作。但若没有信任,则“监督”就是问题,即使是遍地安放摄像头,“偷懒”也有空子可钻。

从建国以后农民“合作”的历史看,这种信任的机制,只能来自共产党领导的村集体,也只有共产党能够解决乡村的信任机制难题。这首先是因为村党支部书记和其他“党员”,本身就有旗帜鲜明的“公”的信仰和纪律,这与市场经济的“理性人”有本质区别。村干部自己不“偷懒”、不“多吃多占”,一心为公、以身作则,如山西西沟村的李顺达、申纪兰,一般就可以获得村民信任。信任,可以跨越乡村复杂的“信息不对称”与猜忌,一步实现组织与劳动的高效率。这是西沟村能够成功完成山区水土大面积治理、改造的关键。因此,信任,某种程度上比制度更重要。制度显然非常重要,但替代不了信任。没有信任的乡村制度,更像是没有润滑油的柴油机。

其次村集体还是一种公共的环境和平台,是生产性质的重资产而并非金融资产、虚拟资产。比如村集体经营的一个仓库、一个加工车间、一个停车场。这种“铁打的营盘”,怎么可能轻易被搬走呢?

由此,村集体无可替代的责任与意义就凸显出来 。其中,村集体“公”的原则及公共资产,是信任机制的物质基础,也是农民合作的物质基础。这种“物质基础”,可以从“社”的角度理解。

3.4“社”,与“合作”

“合作社”,是中国农业发展的方向,也是目前各类农业政策的关键词。但在中国农村,“合作社”的发展并不顺利,这与“合作社”本身的理论、范畴有关。

“合作”与“社”是两个概念。“合作”(cooperative),不等于“合作社”。村内五户农户之间签一个共同的销售协议,这是“合作”,但和“社”(community)没有关系。农民在经济、财务领域的合同、契约,可以理解为“合作”、“合作联盟”(cooperative alliance)、“合作组织”(cooperative organization),但无论如何都不应套用“合作社”。同样,在各类文件、法规中把“合作社”视为一个“经济组织”也是认识的错误、逻辑的错误。“社”,有特殊的村民“共同体”的内涵、内容和组织方式。在政策上,“合作”不能轻易和“社”捆绑在一起。

根据亚当·斯密(Adam Smith)的分工理论,合作,显然比分户单干更有发展的前景。由此,一个村,由于农业项目的多样性,就应该有多个“合作组织”或“合作联盟”。但前提是必须有“社”存在。“社”是“合作”的隐蔽的环境和前提。“社”,有特定的生活、生产、生态的更全面的内容和意义,甚至还蕴含地方历史、文化的“共同体”元素。“村”,是“社”与“合作”的一体化,是“社”与“合作”的统一。

“合作社”发展的一般规律是,先有“社”,后有 “合作”。没有 “社”,则没有 “合作”。目前的问题是,政府大力支持的是“合作”,而不是“社”,而且还对村集体的职能一直严格限制和防范。即只允许村集体有最一般的“社区服务”(就像城市里的社区服务),基本不允许有治理、管理、经营的其他职能。由此“社”基本消失,青壮年在村内无法“合作”、无法创业,就只能外出谋生,最后形成吴重庆描述的“无主体熟人社会”现象 。

“社会化服务”是政府不可回避的责任,但在村内部,更需要的是“一公里以内”的各种具体、及时的水利、交通、环境、生活、调解等服务。由于“信息不对称”(asymmetric information),这一特殊任务往往只有“村”或“社”才能完成,这就是有别于“社会化服务”的特别的“村”服务。村集体主导的这种“村”服务不仅不可替代,而且比各级政府包办、购买的“社会化服务”更重要、更具体、更及时。一些乡村振兴的明星村,如山东的代村、四川的战旗村,为什么能够把产业组织建立起来,不断发展壮大?除了信任机制的建设,一个重要的原因就是“村”服务的内容非常全面、周到、高效,针对性强,几乎可以迅速解决一切阻碍“合作”的各种难题。

“生活共同体”,同样是村民“合作”的不能无视的环境和前提。生活共同体,主要是指村庄内特殊的公共福利,包括生活福利和生态福利两个部分。公共福利的特点在于“公共性”,即除了具备一般的“非竞争性”、“非排他性”,村庄内的公共福利一般还有“非分割性”的特征。“非分割性”,是保障村庄公共福利及村庄长期稳定的物质基础、制度基础。对此,需要按照福利的性质和“成员资格”的管理原则,全面、合理安排村民的使用权、分享权。村庄内的公共福利,覆盖了道路、水利、运动场、文化室、托儿所、食堂,和宗祠、服饰、歌舞等等。另外,森林、水面、田畴产生的生态福利也是一种特殊的生态福利、环境福利。所有的这些公共福利都与村民个体的信仰、信任、传统、福祉息息相关。而且,各个村庄各有特色,千姿百态。

良好的公共福利,可以把外出务工的青壮年精英吸引回村,他们会发现村内的生活其实更舒适、更放松。除了住房更宽敞,一般是独栋的楼房,更重要的是空气、水源、环境这些基本的生命元素都要明显优于城市,食品也更加新鲜美味。另外,一家人还可以天天团聚。所以“社”的建设对于乡村振兴相当重要。精英们决定回村定居,主要不是因为村里有自己的“私产”,而是因为有良好的公共环境和福利。一旦回村,他们自然就有足够的智慧、能力创业。这一点其实不用政府去操心。

“政企分开”、“政经分离”,这种来自经济学教科书、来自城市的理念与“范式”并不完全适用于农村。这是因为村内的各个市场主体,由于涉及到土地、气候等自然因素,恰恰需要村集体的参与、配合、支持,才能顺利孵化、顺利发展。这种资源的背景、农业的背景与城市非常不同。一旦真的“政经分离”,遇到水利、道路、电缆、洪水、干旱、纠纷等突发性事故,村“两委”村集体事不关己、撒手不管,这些市场主体几乎立即就会窒息。这种风险相当巨大。村内的农场、合作社、企业、民宿等市场主体,非常清楚这种风险,也非常清楚村集体这个靠山的重要性。所以他们会支持村集体经济发展壮大,也欢迎村集体参股、持股,帮助他们随时“排忧解难”。

因此,新型集体经济是一种混合经济状态,而且同样具有显著的内部结构性。由此产生的利益会在所有市场主体之间共享。

3.5混合经济的有序性

在“村集体+”的新型集体经济的发展平台上,除了独立的集体经济组织,还有承包户、合作社、家庭农场、个体经济、股份经济等其他灵活的经营主体、市场主体,这些都是“新型集体经济”的组成部分。这是因为,村集体本身就对全村的经营项目、经营内容有一定的规划、计划和限制。目标除了需要直接支持各个市场主体顺利发展外,更重要的是要在农业的结构性收益Os1的基础上,继续获得全村产业经营的结构性收益(Os2)。

因此,新型集体经济具有“有序性”特征。这种“有序”肯定能够产生特殊的“结构性收益”,因为“有序”可以首先避免市场主体之间的“内耗”(internal friction)。“内耗”是一种整体性的代价,避免内耗其实就是在获取结构性收益。所以新型集体经济的效率肯定要强于目前的这种“无序”的“小农户”经营状态。其特征之一,就是村内产业的上下关联和横向关联,可以通过“有序”秩序的建立直接降低“交易成本”。比如在河南的L村,村集体经济相当发达,其特征表现为一种纵向“有序”。从小麦生产-面粉加工-方便面、饼干制造-市场销售,在村内形成了紧密的“三产融合”。不仅直接降低了经营成本,做大了全村产业链的“蛋糕”,还横向带动了纸箱厂、印刷厂的发展。“有序”,可以在村内形成微型的“产业集聚”(Industry Cluster)。这是新型集体经济非常重要的市场竞争力。

在新型集体经济发展的初期,“小农户”之间一般各自为政,不一定形成“产业集聚”。但“有序”同样重要,至少可以避免市场主体之间的内讧、内耗。为此,村集体就需要出面做好市场主体之间的管理、协调工作。比如,在农产品上市的季节,“小农户”之间不能互相压价、恶性竞争;农产品加工车间的污水,不能污染鱼塘和水田;养猪场,需要安排合适的位置,不能破坏乡村旅游的环境景观;民宿,不能拥挤和重复建设。

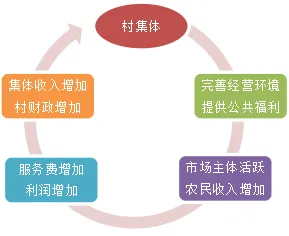

由此,新型集体经济在获得两种重要的结构性收益(Os1、Os2)和组织性收益(Oo)以后,“村”就可以摆脱“小农户”困境,实现乡村振兴的良性循环。

3.6发展、福利的良性循环

新型集体经济不断壮大村财政,进一步,村集体就可以为各市场主体提供包括公共福利在内的良好的经营环境和平台。由此在村内就可以形成良性的互动和循环,村民的幸福感会越来越明显,信任环境也会不断改善。这一乡村振兴的逻辑非常清晰(见图5)。在循环的初期,由于历史原因,政府需要为大多数的“空壳村”注入启动的资金(也可以是无息贷款)。但随着良性循环,新型集体经济在市场竞争中逐渐壮大,可以独立发展并源源不断创造利润。此时,“村”就具备了“自治”的能力和自我发展能力。就像一个小孩,已经长大成人,完全可以自食其力。政府的资金注入,包括各种转移支付(除了粮食生产的机会成本补贴)就可以逐渐减少并最终停止。这应该是乡村振兴普遍的趋势和规律。

图5:村集体、村财政与农民收入的内部良性循环

图片来源:本文

村集体经济组织与其他市场主体还是有些区别,经营的内容除了土地发包,主要是平台经营、股份经营。平台经营,是村内基础设施(包括村产业园)的经营。由于其公共性、公益性特征,一般的农户、乡贤都不具备相关的信息获得能力和经营资格,只能由村集体直接经营(确实是“舍我其谁”)。村集体经济组织通过平台经营,为村内的各市场主体提供停车场、仓库、冷库、办公室、信息等特殊的经营性服务,由此可以获得管理费、承包费、租金等收入。这些收入,是村财政重要的资金来源。村集体还可以通过参股、控股村内的一些合作社、加工企业、物流公司、民宿等,不断完善“委托代理”机制,并获得利润分红。

由此可见,村集体经济组织的收入主要来自三大部分,土地发包收入、平台服务收入和股份收入。如果经营顺利,以广东一个行政村平均的人口(1637人/村)、耕地(1441亩/村)、林地(8176亩/村)计算 ,平均一个家庭的农业收入、工薪收入在10万左右 。全村“三产”融合发展的总收入超过5000万并非难事。其中,村集体经济组织直接的年经营性收入可能会超过500万。虽然仅占全村总收入的10%左右,但这是关键的“撬动”性力量。村经营环境改善、村经营平台维护的资金正是主要来源于此。

四、结语:

“村”,是乡村振兴的基本单位

“村”,可以不是市场主体,但一定是乡村的发展单位。小农户,一直是市场主体,但由于缺乏“结构性”,并不是一个合格的发展单位,甚至不是一个合格的市场主体。

中国现在的五十多万个“村”(行政村),有两个重要的特征和发展的条件,这就是土地的集体所有制和共产党在农村基层的领导。

中国在1953年以后依靠农村社会主义革命(所谓“强制性”),逐步确立了土地集体所有制,基本消除了土地私有产权的分散性、分裂性。由此“村”实现了对传统村落的超越,真正成为了一个发展单位。这是中国历史的巨大进步。

在实践中,村“两委”村集体的定位和组织建设非常重要。村“两委”首先需要获得党和政府充分的信任,只有如此,所谓“将在外,君命有所不受”,村集体才可以完成乡村振兴的历史责任。村“两委”的干部,都是本土的精英,给予他们充分的信任,他们就会激发“主动性”并创造发展的奇迹。但若拒绝信任,政策上搞有罪推定,处处怀疑、防范村“两委”干部,他们就只能天天“摸鱼”、“打酱油”,“村”的潜力、优势就完全发挥不出来。目前,改革应该重点解决的就是村“两委”村集体的定位问题和信任机制的问题。

改革还应该锚定“村”的结构性效益、组织性效益。这就要求乡村振兴必须以“村”(主要是行政村)为单位展开,而不是仅仅以“户”为单位展开。这是改革的新阶段,会为乡村振兴破除藩篱,展现新的前景。随着新型集体经济的发展,在农民的收入结构中,农业收入的比重会下降,外出打工的工资性收入的比重也会下降。但村民在本土加工业、流通业、旅游业中获得的工资性、经营性收入会稳步提升。这是非常值得期望的在地工业化、在地城镇化。

并且,在乡村振兴的过程中,村民也并非总是被动地接受城市文明、工业文明的“投喂”,他们更了解、更珍惜本土的历史和传统。因此,乡村丰富的传统文化产品,如剪纸、年画、蜡染、歌曲、舞蹈、建筑等,会不断“复兴”,反过来输入城市,丰富并滋润工业文明、城市文明。在这个意义上,“村”,是文明传承最重要的载体和单位。

由此,中国的现代化就可以形成“各美”乡村与现代城市的“双文明”的结构与互动,这才是最值得期望的可持续发展(Sustainable Development)的前景。

主要参考文献:

《马克思恩格斯选集》第一卷,人民出版社,2012年版

毛泽东:《毛泽东选集》第S卷,人民出版社,1977年版

毛泽东:《毛泽东文集》第一卷,人民出版社,1999年版。

列宁:《列宁选集》第四卷,人民出版社,2012年版

梁漱溟:《乡村建设理论》,上海人民出版社 2011年版

费孝通:《乡土中国》,人民出版社2008年版

[美]施坚雅:《中国农村的市场和社会结构》,史建云,徐秀丽,译.北京:中国社会科学出版社,1998

胡靖:《整体性、组织化与集体经济原理》,中国经济出版社 2020年版

胡靖:《入世与中国的渐进式粮食安全》,中国社会科学出版社 2003年版

吕新雨:《乡村与革命:中国新自由主义批判三书》,华东师范大学出版社,2013年版

吴重庆:《无主体熟人社会及社会重建》,社会科学文献出版社,2014

吴重庆:《超越空心化》,中国人民大学出版社,2023年版

贺学峰:《新乡土中国》,北京大学出版社,2013年版

贺学峰:《乡村的前途》,山东人民出版社,2007年版

陈涛:《村将不村:村将不村:鄂中村治模式研究》,山东人民出版社,2009年版。

董磊明:《村将不村——湖北尚武村调查》,载黄宗智主编《中国乡村研究(第五辑)》,2007年版

[法]马克.布洛赫:《法国农村史》,商务印书馆,1991年版

[美]舒尔茨:《改造传统农业》,商务印书馆 2003年版

林毅夫:《制度、技术和中国农业发展》,上海人民出版社和三联出版社,1994年版

黄宗智:《华北的小农与社会变迁》,中华书局,2000年版

黄宗智:《长江三角洲小农与乡村发展》,中华书局2000年版

文章来源:《科学·经济·社会》2024年第3期,https://kjsh.cbpt.cnki.net/WKG/WebPublication/index.aspx?mid=kjsh

原标题:差序性,与乡村发展单位