陈洪涛:祭父文

我是造二代

看到这个标题,一定有人不解。虽然现在是一个拼爹的时代,但大家知道最多的是“红二代”、“官二代”、“富二代”,甚至“工二代”、“农二代”……怎么会有“造二代”?

不错,我就是造二代!

什么是“造二代”?那得先从第一代说起。说说我爸。

我这一辈子里对我爸最早的印象,是在我五岁那年,亲眼看到他被五花大绑站在车上游街示众。

我记得最清楚的那一幕,是他站在解放卡车的最前头,微闭着眼,但挺胸昂头,梗着脖子。他两旁簇拥着的公安,狠劲按他低头。按不下去,就用手枪柄往他头上砸。我捡起地上的小石头砸向汽车,被我二姐攥住了手。

我二姐比我大几岁,她拉着我跟着车跑,就是想多看我爸一眼,也想让我爸看到我们。但人太多我们挤不到车前。记得是一直跟到了看守所的门前。远远看到,我爸胸前挂着大牌子,很利落地跳下车,昂头大步走进去。后来我经常把这个场景,跟《红岩》里那些革命先烈的形象联系到一起。不过二姐当时告诉我,我爸挂的牌子上写的字是“现行反革命”。

这其实是我人生有记忆的第二个镜头。

第一个镜头,需要再往前回放——1976年9月9日。我也记得很清楚,应该是吃过中午饭。正在家门口和小朋友玩耍,突然广播喇叭里响起了《国际歌》。然后越来越多的人都围在那里听,听着听着,大人们痛哭失声,那种气氛让我们目瞪口呆,也有小孩吓坏了跟着哭起来。然后那天晚上,我妈就做了小白花给我戴在胸前,胳膊上也套上了黑袖章。说,毛主席逝世了。

可能以前的孩子都懂事晚吧,反正在此之前我是没有什么人生记忆的。到现在还能清楚记着的童年往事就这两件,深深地刻在了我的脑子里,永远也抹不掉——毛主席逝世了,然后我爸被关进了监狱。

毛主席,文化大革命,造反派,我的父亲。已经跟我的命运紧紧地绑在了一块儿,成为一根剪不断的“精神脐带”。

但是严格地说来,我爸不算人们通常理解的那种造反派。

他不是学生,也不是工厂里的青年工人。76年,他正好50岁。

他是解放前参加革命的。跟那个时期大部分工农干部一样,出身穷苦家庭。幼年丧父,不知道我爷爷长得啥样,是我奶奶守寡把他们兄妹几个拉扯大的。从小给地主放羊,种地。1947年,我爸21岁,个子长得高,身强力壮,所以被国民党抓了壮丁。但是他不愿给国民党当兵,被捆着关在乡公所还没送走的时候,就想办法跑了出去。

我爸给我讲过他是怎么跑的。

他说他要上茅房,看守他的保长解开绳子,但怕他跑,就紧跟着他。一进茅房,我爸直接卡着脖子把保长按翻在地,撂进粪坑,然后翻墙就跑。跑出很远听见后面放了几枪也没打中,他就头也不回一路跑上山,找到了共产党的县大队。

那个保长是我们老家的一个大地主,后来跟着国民党去了台湾。八十年代成为“爱国台胞”返乡,被我们县里的领导高接远迎奉为上宾。他应该对我爸打他一顿还把他撂进粪坑里耿耿于怀,所以到处打听我爸,还找熟人捎话要见见面,好像是说很关心我爸跟着共产党现在过的咋样。那个时候我爸刚从监狱里刑满释放,开除党籍开除公职,靠摆个小摊养家糊口。但虎落平阳也不愿被犬欺,他直接对捎话的人说,他想干啥?别想着共产党变了天他就能当“还乡团”反攻倒算,不服气我再把他撂进粪坑!

我爸就是那一次在来人走后,跟我讲起了他参加共产党的前后经历。

在县大队,他们跟国民党还乡团打拉锯战。双方势力犬牙交错,经常白天是我的地盘,晚上又成了你的。我爸因为作战勇敢,对党忠诚,胆大心细,所以有一次首长挑选他单独完成一个任务。给他一杆三八大盖,十发子弹,还有一颗手榴弹。让他把一个打好的背包背到已经成立的县民主政权去。那地方离部队驻地五六十里,他一个人走了一天路。夜里走到一看,国民党还乡团已经又打回来了。他就趴在寨墙外的芦苇沟里,一直等到天亮敌人走了,县政权的人回来了,这才接上头,留下背包就往回赶。又赶了一天路回去,把收条交给首长,这就算完成了任务。

首长问他,你知道那背包里有啥东西吗?

他说不知道。

没打开看?

没有。

这时才告诉他,背包里是县民主政府银行的全部家当,如果把里面的“中州币”换成大洋,得用一辆牛车拉。

就是在完成这个任务后,我爸被吸收入党。他小时候没有过过生日,也从不知道自己的生日。后来填写干部履历表,就一直填的是入党的那一天。他晚年时候,我们这些子女给他张罗过生日,也只有按这一天算。只不过那个时候,他早就被开除出党了。

后来陈赓的二野四兵团解放方城,我爸作为县大队的骨干并入四兵团警卫团特务连。他个子高,是机枪班长,扛着机枪跟着大部队用两条腿走了大半个中国。淮海战役、渡江战役、解放大西南,然后在云南边境剿匪,后来抗美援朝战争爆发,又扛着机枪跨过了鸭绿江。他脖子后面有一个很大的“肉疙瘩”,他说就是扛机枪扛出来的。在朝鲜,他是机枪排长,参加过上甘岭战役。回国后,他是15军44师130团战炮连连长。这个连就是军史上很有名的“红三连”,也叫“刘华清连”。15军后来全部改成了空降兵。我爸七十多岁的时候还做过一次外科手术,病根儿就是当年跳伞受过的伤。

1964年,他从15军军部直属战备营教导员的职务上转业回到家乡。行政17级,一直到住监狱都没再提过一级,最大的官也只是当到县里的一个局长。但当了17年兵,打过仗,受过伤,立过功,各种奖章存了一大盒子,在小县城里也算是个老革命了,据说县委书记都没有他资格老级别高。所以也挺受人尊重。

当时安置我们家住房管所的公房,每月交一两块钱的房租。他当外贸局长,自己一手选址盖房建起了这个单位。本来单位有规划,是要在大院后面同时盖三个小院,分给自家没有房子的一个局长两个副局长。每家只用掏80块钱基建成本把房子买下来就是自己的了。但我爸根本没有过自己要有私房的概念,认为共产党的干部就该交房租住公房,坚决不要。结果八十年代从监狱里出来后,人家给地富反坏右落实政策,我家住的公房是土改时期没收地主的,要退还地主后代。于是我们一家被扫地出门,东挪西搬,到处借住亲戚朋友的房子。这个事也是发生在前面讲的那个台湾回来的保长要见我爸的那个时候。应该说,这两件事对他还是很有刺激的。

但我爸从来不后悔他被判刑住监狱。

在文革开始的时候我爸其实属于当权派,按一般的理解,正好是造反派的对立面。但他坚决支持造反派。为什么?因为他认为毛主席发动文化大革命是完全正确的,反修防修不让干部搞特权脱离群众变成走资派是正确的。

河南这样的老干部很多。溯其根源,其实与建国以后河南的干部体系中一直都存在的两条路线斗争有关。比如说现在很有名的张钦礼,当年是跟焦裕禄当兰考县委书记时搭班子的县长。焦裕禄这个“县委书记的好榜样”就是他力排众议坚持向新华社记者推荐的。后来所宣传的,焦裕禄为兰考人民干的很多好事,其实都离不开张钦礼,其中不少事原本就是张钦礼干的。他是抗日战争时期参加革命的老干部,五十年代就因为抵制刘邓路线搞的浮夸风,曾被打成右派,一直受刘邓路线在河南的代理人吴芝圃、赵文甫等人的打压排挤。河南信阳的饿死人事件等等,现在都成了扣到毛主席头上的“屎盆子”,其实完全是历史上吴芝圃等人拒不执行毛主席的路线,在河南大力推行刘邓路线造成的恶果。文革大革命开始了,张钦礼很自然地支持造反派,要造走资派的反。结果文革后被作为兰考县的“四人帮骨干分子”判刑13年。

我爸虽然是军队转业干部,以前没有介入过这种地方上的路线斗争。但他凭自己对共产党对社会主义的理解,对毛主席发动文化大革命的理解,毫不犹豫地选择成为走资本主义道路的当权派的对立面,支持造反派。毛主席逝世后,华国锋“粉碎四人帮”,他又“恶毒攻击这是反革命军事政变,是修正主义上台,是资产阶级复辟”。而且在“揭批查”运动中“不检查”“不揭发”“顽固对抗”,按当时县委书记在全县“揭批查”动员大会上所说的,如果不“揪出这个老十七级”,方城县“阶级斗争的盖子就揭不开”。所以他自然也被作为“四人帮的帮派体系分子”判刑三年。

其实我爸也完全有机会躲过这次牢狱之灾。和大部分造反派一样,他是1979年12月底,赶在80年《刑法》实施之前,在针对“造反派”的那场“突击判刑”中被判刑的。在此之前对越自卫反击战已经打响了,他的老部队也受命参战。我爸在云南边境剿过匪,熟悉那里的地形,还是老战炮连连长,据说那种炮就是适合山地作战的。所以部队曾征召他回去,条件是要配合地方专案组写个检查。但他宁肯住监狱也坚决不答应。

我后来从法院档案室查阅过我爸的卷宗。他确实够“死硬”的,从隔离反省到最后逮捕判刑,自始至终不改口不低头,在判决书上签的还是三个字“不认罪”。而专案组所有的审讯指控以及所谓“群众揭发”,也同样让人体会到了三个字——“莫须有”。

我爸下台的时候,我两个哥哥都是下乡知青。我大哥学习特别好,恢复高考那一年就考上了,但我爸是“现行反革命”所以政审过不了关,而且连续几次招工招干都考上不让去。后来直到南阳油田“大会战”,急需石油工人。我哥在招工考试中是我们全县第一名,因为当时都知道油田苦,野外作业危险性大,钻井工人有所谓“死了没埋”之说,所以这才没再卡着不放。

我哥这人很有才华,调动几个单位都干的很好,领导很看重。但一到入党提干就卡了壳,后来偶然机会才发现,是档案里写着我爸“现行反革命”的问题。他不像我,在我爸住监狱时年龄尚小,从未体会到我爸台上台下有什么落差,对家庭有什么影响。他思想压力很大,整夜整夜的睡不着觉,后来积郁成疾,年纪轻轻得了脑瘤,45岁去世了。

我大哥去世前曾在老家住过一段,都是我爸伺候他。那时他因为脑神经受肿瘤压迫,就像喝醉酒一样,有时一糊涂起来会埋怨是我爸的问题让他弄到了这一步。我从小到大没见过我爸流泪,但有一次我在家里看到他正给我大哥喂饭时,我哥又这样说,他扭头用手擦起了眼。

其实我大哥是子女里面最孝顺父母的。那次我安慰我爸,说我哥是有病糊涂了。我爸说,你不用说,我是对不起你哥,但我不后悔。想想毛主席一家做了多大牺牲,我这算啥?毛主席没有错,他就是为了老百姓,为了大多数人。我跟着他走到哪一步也是应该的,家破人亡也不后悔。

说实话,因为我爸的缘故,我从小认识很多身边的造反派,尤其是这些年全国各地接触的更多,包括当年一些响遍全国的领袖人物。有些人比我大哥无非就是大几岁,但在我面前都是长辈。他们中间很多人不管在文革后经历了多少苦难,但都坚持信仰毫不动摇,令我尊敬。但也有一些人从言谈中就能感觉到,认为跟着毛主席吃亏了,受苦了,上当了。

遇到这种时候,我常不由自主地拿这些人跟我爸作比较。我爸从小没上过学,在部队里扫的盲,没什么文化。以前我不懂事的时候,曾经认为,他懂什么社会主义共产主义?他那个共产党员无非就是毛主席的“信徒”对毛主席“愚忠”而已。但后来我越来越感觉到,我爸对毛主席和文化大革命继续革命理论的理解,其实比很多当年文革中的风云人物都深刻——虽然他确实没读过多少马列毛的书。

其实我内心中也曾有过对毛主席的怨恨,就像那些少数曾经的造反派的认识一样,虽然嘴上不说,但心里感觉毛主席利用了这些人,牺牲了这些人。但通过对社会现实的认识,再结合看书学习,我慢慢理解了我爸,并且因此对毛主席的认识,从只有那种朴素的感情,经历了否定,再到否定之否定这样一个过程,最终上升到接受了他的继续革命的思想,并愿意当作自己的信仰去终生追求。即便也像我爸那样被关进监狱,甚至牺牲自己的一切,也在所不惜。我爸之所以能坦然面对所谓“命运不公”,无非是看破了一个“私”字。只要不以个人得失来看待这一切,自然会跟着毛主席虽九死而无悔。我从我爸身上体会到了,信仰是最强大的力量。一个有信仰的人,承受再多的苦难也是幸福的。

所以在送别我爸那天,我对他说,您放心走吧,我会沿着您的路永远走下去。

今天又是他去世的忌日。每年的这一天,不管我身在何地,都要按老家的风俗,赶回来给他上坟。在坟前洒上一杯酒,告诉他,我没变,还在这条路上走。

今年也不例外。早几天就回到家,要在今天去山上看他。

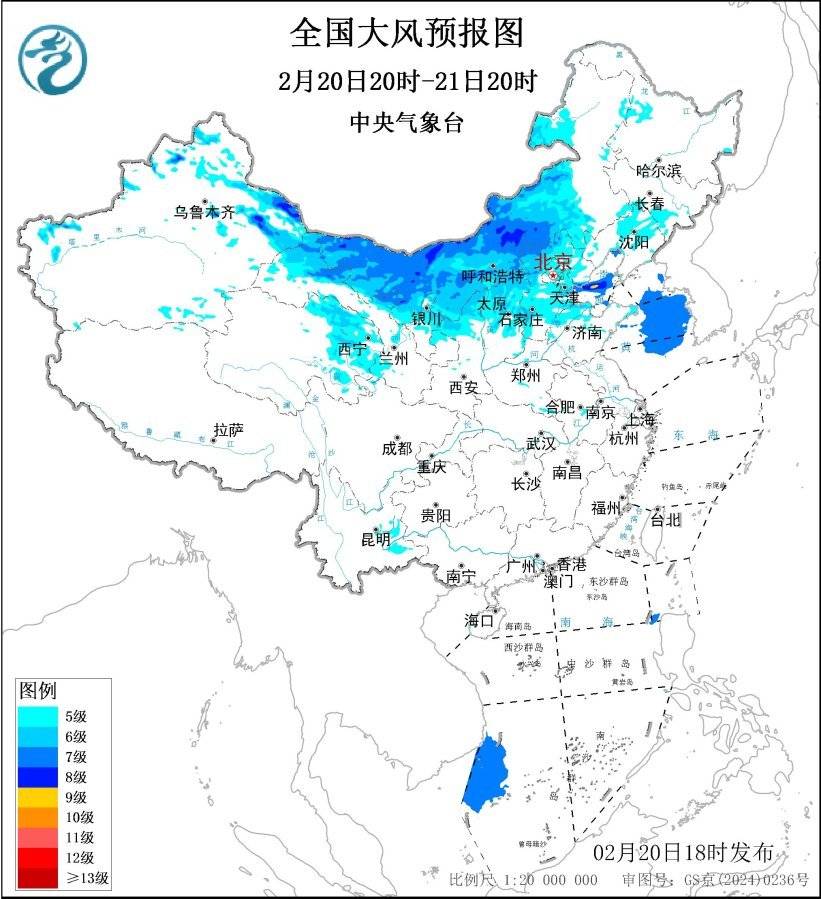

但是今天暴雪。虽然已经预料到路不好走,提前找了朋友的越野车帮忙,但仍没想到,车一到往山前拐弯的路口,竟然就陷在了雪窝里,“雪拥蓝关车不前”。

幸亏车上带了一把铁锹,折腾了快半个小时才把车开出来。但看看远处被风雪弥漫的山路,我还是知难而退了。

有多少年没见过这么大的雪了?

——很巧,上一场大雪,恰是13年前我爸去世的时候。

那天中午,天很冷。我站在他的床前,握着他的手,摸着他的脉搏不再跳动,感觉他的体温一点点消失。

然后我走到院子里,脸上凉凉的。抬起头看天,有雪花悄无声息地飘落下来。

那天倒是没有风,雪就那样飘飘洒洒的越下越大,雪花也变得越来越大。不一会儿,天地皆白。

13年后又是一场这样的大雪。挡住了我的路,让我第一次没能在这一天站在他的坟前,告诉他,我现在干什么。

几年前,我曾经跟我的同志和朋友张耀祖讲过我对我爸的理解,以及我是怎么走上这条路的。他感叹,红色基因不会遗传,但红色精神代代相传。

是的,在这个拼爹的时代,很多人都说什么“红二代”。其实我一直认为,什么叫“红二代”?只有那些上一代跟着毛主席干革命,文革中不当走资派继续革命,然后下一代人仍然坚持毛主席继续革命思想的才能称为“红二代”!这些人里面,当然包括一切父辈是革命战争时期的普通士兵、土改时期的普通农民、社会主义建设时期的普通工人的第二代——就是那些坚持毛主席继续革命思想并愿意以实际行动参与反复辟斗争、重建社会主义的第二代!除此之外,哪有什么“红二代”!

此刻,窗外风雪依旧。我看着我爸的照片,点上一支烟,敬上一杯酒。想在这里给他说,我选定的路,还在走,而且不会因再大的风雪而退缩。

我是造二代!

——谨以此文祭奠他

陈洪涛

2018年1月4日夜

编注:今天是父亲去世的周年。重发五年前这篇旧文,以为祭。