董小华:勿以冬烘度伟人(二)

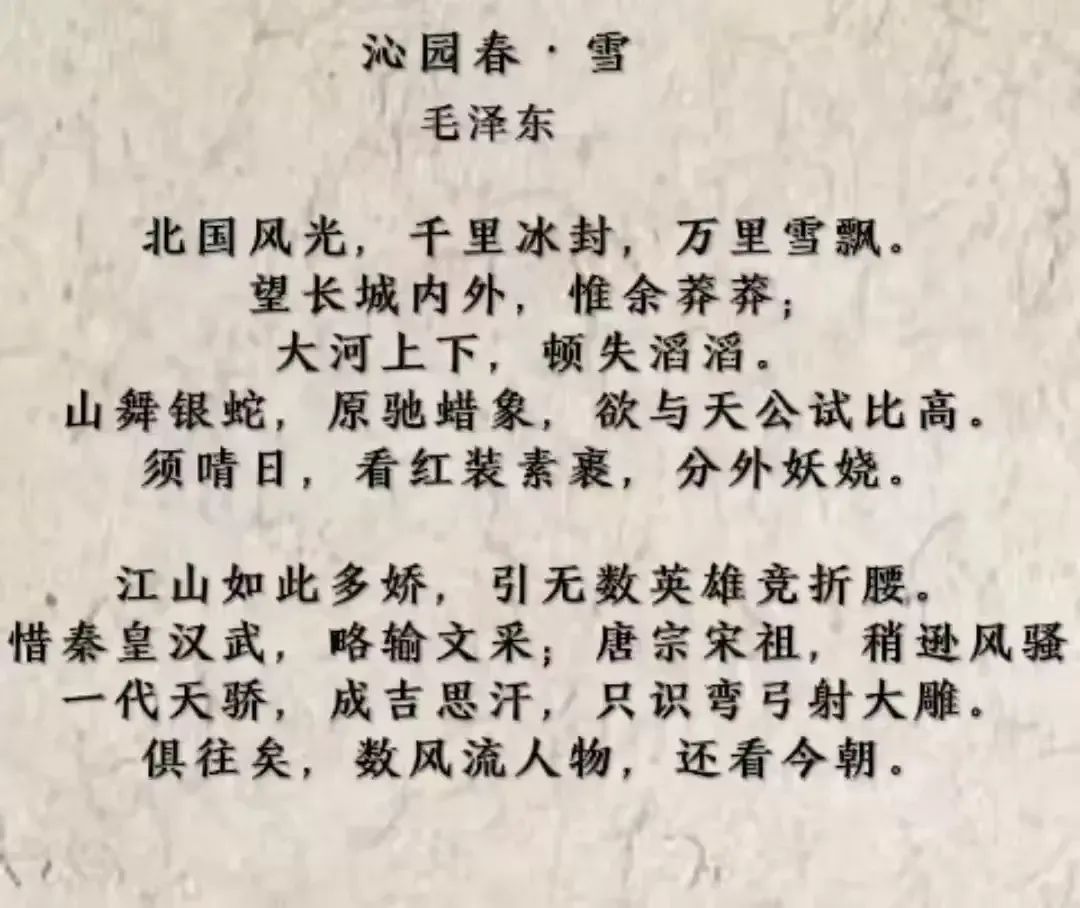

自从李楠枫谬评毛主席《沁园春·雪》的事件发酵起来后,尽管网上声讨之声不断,李楠枫也落了个身败名裂的下场,但是网上并没有因此风平浪静,不知是出于什么心理状态,网上陆续又有几个网民不自量力的逆势而上,以自己一瓶子不满,半瓶子晃荡的诗词理解能力,竟也对毛主席的诗词《沁园春·雪》中所谓的“瑕疵”指点起迷津来了,真是欠缺自知之明。

特别是被我反驳过的第二位网民,他竟然是通过伪证来为他们谬评毛主席的诗词制造噱头,着实令人发指!

今天我所要点评的是第三位点评《沁园春·雪》的文章作者@安逸。

这位点评《沁园春·雪》的文章作者,目标是抓住了毛主席诗词《沁园春·雪》中一处不符合平仄格律的地方,让人觉得他是单纯的从专业的角度来质疑毛主席的诗词的。但是,稍做推敲就会发现,他的这种质疑是站不住脚的!

其实,我早在两年之前发布的文章《对诗词创作一些问题的看法》就已经对安逸的这种观点进行了反驳。

下面我就以我的观点来归谬安逸的说法,大家判断一下是否有道理:

安逸对毛主席诗词《沁园春·雪》中“成吉思汗,只识弯弓射大雕”中的“吉”字平仄不符,阐明了他的观点,他的理由是:

“吉”字的平仄问题,虽然看似微不足道,但却反映出创作者对于词牌格律的态度。

如果因为创作者的身份特殊,就对其作品中的格律问题视而不见,甚至为其辩解,那么长此以往,将会对词律的严谨性造成损害,最终影响到词这种艺术形式的传承和发展。

问题真是如他所言的那么严重吗?非也!其实他的这些话言过其实,继承并不意味着保守,因为平仄格律只是文学的工具,所以绝不可能越俎代庖的取代诗词作者的文学素养。就是说,有些人即使把格律平仄规则掌握得再娴熟,对格律倒背如流,那也不意味着他就一定能写出文学水平上佳的好诗词。

《随园诗话》是清代袁枚创作的诗歌美学和诗歌理论著作, 袁枚在随园诗话中谈作诗用韵时云:“作诗固不可无韵,然思绪时时为韵所囿,则性情难免受到羁绊,故又需忘韵。自《三百篇》至今日,凡诗之传者,都是性灵,不关堆垛。明七子论诗,蔽于古而不知今,专唱宫商大调,易生人厌。”

可见古人早就有先见之明。

宋词虽然讲求平仄格律,但是由于历史上优秀的词人对词牌的平仄格律规范屡有突破,所以要求并不是那么严格,这反倒为宋词的繁荣创造了条件。

古人填词并不囿于词牌正体的窠臼,因此产生了许多变体,每一种变体便是一次变革,这正是宋词可变通之处,这种变通为宋词进入辉煌时代创造了条件,许多流传千古脍炙人口的宋词,比如《沁园春·将戒酒止酒杯使勿近》是宋代词人辛弃疾的作品。此词以戒酒为题,是一首令人解颐脍炙人口的新奇风趣之作。但是如果按《词林正韵》来检测,九个押韵处,竟然有八个韵脚不押韵。再用《平水韵》检测,此词的韵脚应该是九佳韵,但只有骸、埋两个韵脚合韵,而雷、哉、媒、灾、杯、来是十灰韵,拆是十一陌韵。此种写作手法不仅不符合沁园春正体的要求,而且和《钦定词谱》所承认的所有变体都不相同。

按《沁园春》词牌要求,沁园春填词必须一韵到底。除了平仄和押韵,词中还有多处要求用对子。而辛弃疾的这首词,不仅突破了词牌中一韵到底的限制,而且该对仗处不对仗,别出心裁的运用古文笔法,这种变化反而让人感觉耳目一新不落俗套。

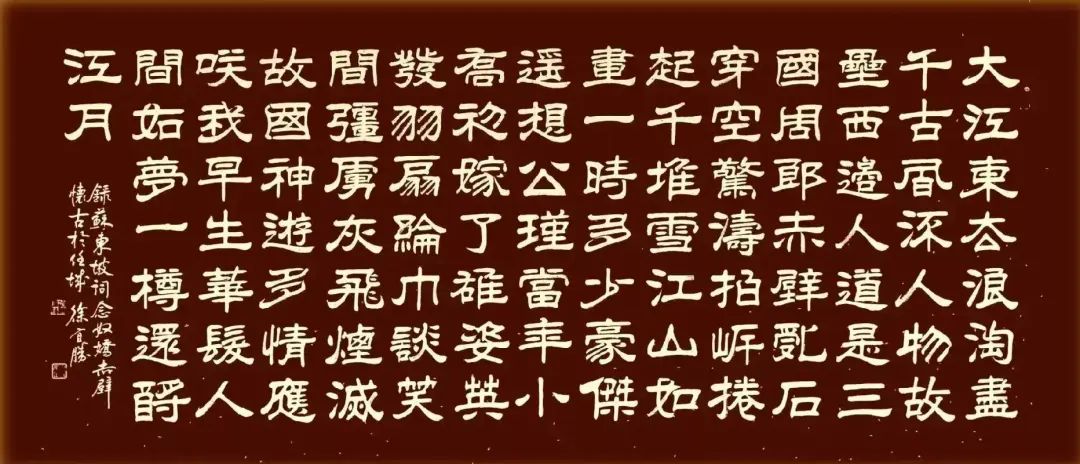

大文豪苏轼的流传千古的《念奴娇·赤壁怀古》,这篇杰作的押韵存在一个问题。平仄存在二个问题。

其中“浪淘尽”的“尽”字应平,“三国周郎赤壁” 的“赤”字应平。而这首词押的是十八部入声韵,但是其中“三国周郎赤壁”的“壁”是十七部入声韵, 不押韵。

然而这样的“瑕疵”并没有影响这首词成为脍炙人口的不朽之作!

这说明一个很大的问题,那就是,即使不完全循规蹈矩的遵循词谱中词牌的平仄格律的规则填词,只要作者才华出众,即使独辟蹊径也能写出千古不朽的经典词篇。虽然此词平仄格式有些问题,但是仍不失为经典的传世之作。

由此我们需要明白,并不值得为迁就平仄格律而破坏诗词的自然美,除非是参加循规蹈矩的科举,否则即使偶尔一两句失押出韵,古人也是允许的。

苏轼和辛弃疾都勇于独树一帜,胆识远胜那些亦步亦趋循规蹈矩的冬烘诗词家!只能说这种“错”是有意为之,因为此处不错的话,就会使诗词黯然失色!其结果印证了一个现象,那就是苏轼和辛弃疾做为中国古代著名的诗词大家真正领悟了诗词之道。

那就是,韵是活的,而不是死的,故而韵谱可用而不可拘。为了不使自己感触迸发咏怀出来的隽永文字被格律的限制所埋没,许多著名的诗词大家不惜在词的某处打破韵书所设定的藩篱,宁可破韵和不合平仄也要用,从而使自己心有灵犀而顿悟出来的秀美文字得以流传千古。

结论就是,这位点评毛词《沁园春·雪》的作者安逸所谓的:

“因为创作者的身份特殊,就对其作品中的格律问题视而不见,甚至为其辩解,那么长此以往,将会对词律的严谨性造成损害,最终影响到词这种艺术形式的传承和发展。”

之言是言过其实的。

过于强调循规蹈矩,食古而不化,不知变通,无疑是一种鸡蛋里拣骨头,过于迂腐的老学究冬烘作派,如果其立论被树为正统观念,其所产生的负面效果,必然会阻断一些不可多得的传世之作问世。

(作者系昆仑策网特约评论员;来源:昆仑策网【作者授权】,修订发布;图片来自网络,侵删)