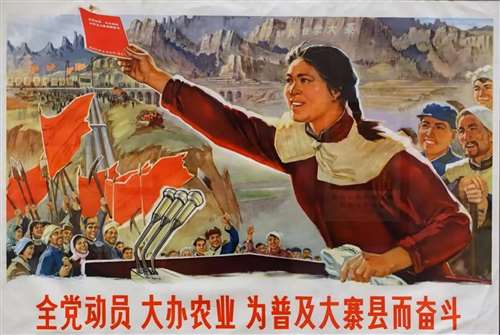

怎样才能解救农民于破产的“十字路口”呢?大寨方案了解一下

导 语

当农民有了土地,有了生产资料,他们往往又要向富裕中农、新富农的方向奋斗,走上剥削别人的老路。所以他们既希望组织起来,以免破产;又羡慕个人发财致富的地富生活。这种两重心理的相互作用,就构成了“十字路口”经济的基本矛盾和特点。怎么样才能解救农民于破产的“十字路口”呢?且看陈永贵是怎么做的!

本文节选自张怀英《大寨·陈永贵!--我的思考与回忆》中的两个章节。张怀英(1925~2005),安徽阜阳孔氏乡丁峪村人。“七七事变”后参加抗日工作。1944年,加入中国共产党。1953年担任中共昔阳县委书记。他和陈永贵1946年相识,到陈永贵1986年去世,保持了40年的战斗友谊。

一

试办初级社

从土改结束到1952年试办初级农业合作社以前,一部分农村由于党内革命成功、不求再进的思想严重,放弃了对广大群众的思想教育,放弃了对“组织起来”的领导,两级分化日益严重。

合作化运动以前,昔阳县曾经对全县269个村庄搞了一次调查,情况大体分为三类:第一类是阶级分化明显的,总共有45个村,占16.7%。在这类村中,翻身农民重新沦为贫雇农的占5%以上,同时还有一大部分农民开始走下坡路;第二类是一般化的,总共有140个村,占52%。这类村由于党支部没有放弃对农民的领导,多数农民走上了组织起来的道路,阶级分化一般不严重,翻身农民重新沦为贫雇家的只占2-5%;第三类是党支部领导坚强,领导农民走上了组织起来的道路,所以没有阶级分化。这类村有83个,占31%。

土改后重新沦为贫雇农的原因很多。据对西南沟、桃渠两个村的36户失去土地的农户进行调查,直接原因有七种:

一是土改后基础薄弱,劳力畜力不强,不善经营,从而入不敷出,属这一类的户数最多,占到30%;

二是遭受天灾人祸等无法抗拒的因素,被迫出卖土地的占19%;

三是从事商业亏本赔钱的占17%;

四是生产资金不足,收入逐年下降的占3%;

五是二流子、懒汉等不劳动、坐吃山空的占6%;

六是怕共产而出卖土地的占11%;

七是移居他乡的占14%。

从这些数字中可以看出,出卖土地的农户中,大约有86%的农民是在“十字路口”的经济发展中趋于破产的。在土地私有的制度下,土地从来都是农民赖以生存的物质基础,失去了这个基础,就要被剥削、被压迫,就不能很好地生存,广大贫苦农民世世代代饱尝了没有土地而受剥削、受压迫的痛苦。所以,当他们的土地得而复失的时候,是多么希望有一个办法,把他们从“十字路口”的迷途中解救出来,走向光明大道。这条光明大道就是共产党向农民指出的农业合作化的道路。

但是,要让广大农民认识走合作化道路的必要性和必然性,并自觉地走这条道路,并不是很容易的事。因为当农民有了土地,有了生产资料,特别是当他们有了较多的生产资料和较高的报酬时,他们往往又要向富裕中农、新富农的方向奋斗,走上剥削别人的老路。所以他们既希望组织起来,以免破产,又羡慕个人发财致富的地富生活。由于这种两重心理的相互作用,就构成了“十字路口”经济的基本矛盾和特点。

由此也可以看出,农民走农业合作化的道路不是天生的,必须是经过党组织对农民进行新时期党的政策教育,才能引导农民走上合作化的道路。在这个教育过程中,不仅是教育广大农民,提高他们的社会主义觉悟,制止两极分化的蔓延。而且也要纯洁自己,提高党组织自身的战斗力。

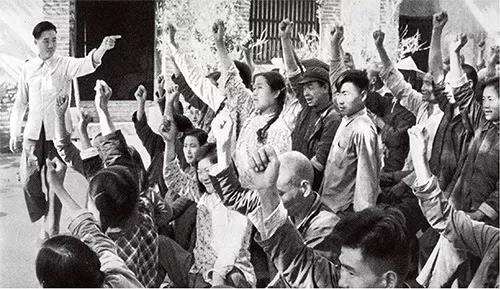

昔阳县委正是基于上述原因,鉴于农村已经发生的变化,在全县开展了西南沟、白羊峪两条道路、两种结果的对比教育。西南沟由于党支部放弃领导,支部书记甚至带头出卖土地搞个人发财,农村阶级分化严重;白羊峪加强党的领导,走组织起来的道路,全村农民才过上了共同富裕的美好生活。这个教育在全县产生了深刻的影响,广大农民从“土地瓦房大犍牛,老婆娃娃热炕头”的个人发财的迷梦中清醒过来,积极响应党的号召,走上了组织起来的道路。

1952年,昔阳县开展试办农业合作社的工作,这对几千年的土地私有制来说是一个动摇,广大贫下中农从中看到了希望,农民要求办社的热情空前高涨。

陈永贵在村里听说了县里试办农业合作社的消息,就到县委来找我要求办社。这时我已经从区委调到县委,开始任县委宣传部部长,不久又任县委副书记。陈永贵找到我,让我给有关部门打个招呼,同意让他们试办合作社,我就给他讲,今年县委决定的办社条件是在抗日战争时期的老根据地试办,不在1945年后解放的新区进行。我看到他很失望,就鼓励他把现在的互助组办好,为下一年办社打好基础。

1952年秋,全县试办的5个农业生产合作社全面增产,成为全县普遍办社的强大动力。

这年冬天,县委批准陈永贵在现有的互助组的基础上,试办初级农业合作社,户数限制在30户以内。然而,这时陈永贵领导的互助组已经发展到49户,占到全村人口的一多半,他们在开会讨论谁进谁退的问题时,全组没有一个人想退。无奈之中,只好办了一个名为30,实为49户的合作社,取名为“新胜农业生产合作社”。由此可见群众当时试办农业合作社的热情是多么高涨,而陈永贵后来也因为县委当时没有批准他们办49户的合作社一直耿耿于怀,经常发些牢骚。

陈永贵和社员们在一起

经过一段时间的酝酿,1953年2月,陈永贵领导的合作社正式成立了,大寨村在向社会主义道路迈进时又跨出了一大步。

1953年到1954年,昔阳全县试办的初级社社社增产,而陈永贵领导的农业社增产幅度尤为明显。1953年,全社的平均亩产高达240斤,和旧社会相比,翻了一番多。社外的互助组平均亩产是180斤,四个单干户的亩产只有160斤。合作化的优越性在大寨村得到了充分的体现。

1954年冬,昔阳全县基本上实现了农业合作化。1955年1月,初级社又普遍转为高级农业合作社,取消土地分红,牲畜全部作价入社,农村生产领域内的社会主义的因素也更加明显。

二

十年造地计划

1952年冬,陈永贵从农业合作社成立之日起,就组织全体社员开展讨论,怎样从根本上改变大寨面貌。多数人认为,成立农业社,土地连了片,集体人多力量大,要想致富,就不能再搞修修补补的小打小闹,而要开肠破肚,重新安排山河,从根本上改造自然面貌。少数人则认为,虽然土地连了片,可是这些河沟能不能治住,人们对此非常担心。再说,要治理谈何容易,就凭咱这两只手,这七沟八梁一面坡啥时候才能治理好。陈永贵因为考虑的很久了,这时就豪迈而坚定地说:

三年不行五年,五年不行十年,一次不行二次再治,人是活的,地是死的,治了一沟少一沟,治了一坡少一坡,我就不相信治不了。

类似这样的话几千年前老愚公在移山的时候说过,今天又从一个新中国农民的嘴里说出来,听了确实让人振奋。

大寨人都是种地出身,经过几次这样的讨论,热情上来了,他们订了一个十年造地规划,规划的目标是,条条荒沟变良田,块块坡地变梯田,三跑田变成三保田,旱涝保收夺丰产。

“三跑田”变“三保田”是大寨造地的关键。过去大寨的土地由于缺边少沿,坡度又大,一下雨就跑水、跑肥、跑土,因此地块越种越小,土层越种越薄,土地越种越瘦,产量也越来越低,被人称为“三跑田”。大寨人自己说这种地是“旱也怕,涝也怕,不旱不涝也长不出好庄稼。三天无雨苗发黄,下股急雨土冲光。辛辛苦苦干一年,一亩难打百斤粮。”因此,不把“三跑田”变成保水、保肥、保土的“三保田”,大寨的面貌就不能彻底改变。

怎么变“三跑”为“三保”呢?大寨人在规划中提出了具体的做法:沟里分段打坝,坡梁打春培埂,土层薄的担土垫地,坡度大的起高垫低。采取的步骤是先易后难,先小后大,全面规划,集中治理。

在造地运动开工之前,陈永贵和贾进才、贾承让、梁便良再三商量,先从哪一条沟开始治理呢?开始意见不太一致,有的主张先治一条像样的大沟让人们看看合作化的优越性,有的主张先治小沟再治大沟。陈永贵提了个意见,他说:

这治山治水是跟龙王爷打交道,也和打仗一样,咱们也要按毛主席的打法,先易后难,先小后大。这样一可以取得经验,二也可以学到技术。

陈永贵这么一说,大家的意见基本一致了。贾进才说:“咱不能一口吃一个胖子,还是永贵的意见对。”最后支部决定,首战白驼沟。

白驼沟过去归三姓九家所有,由于土地插花,力量单薄,谁家也治理不了。今天大寨搞起合作化,就是要气吞山河。

大寨人的造地规划在村里通过后,也得到了县委的大力支持,开工前,县委专门派来了工作组,配合村里工作,陈永贵更加信心十足。

1952年冬天,大寨人浩浩荡荡开进了白驼沟,在这里展开了第一场造地大战。

贾进才、贾承让带着一些老贫农首先来到工地,成为治理白驼沟的参谋部和技术指导组。

贾进才过去干过石匠,是开石窝的能手。

贾承让垒春技术高超,他垒出的春号称“摧不垮的城墙”。

梁便良率领年轻人在工地上抬石头,猛打猛冲,从来不知道累。

贾来恒、赵大和带领民兵攻坚,哪里困难大,他们就到哪里。

宋立英带领半边天担土、搬石头,也充分发挥了作用。

陈永贵是首战白驼沟的总指挥,在打坝前后,他和县委派来的工作组反复商量说,这次治理白驼沟就像打仗一样,一定要打好,争取初战必胜。虽说陈永贵有必胜的把握,可他也常常想起毛主席说的一句话,就是要在战略上蔑视敌人,战术上重视敌人。为此,在打坝开始后,第一道坝从哪里打,打多高多宽,用多大石头,他都亲自安排。

当时正是隆冬季节,虎头山上大雪纷飞,狂风怒吼,大寨人每天披着星星出村,顶着月亮回家,为了赶时间,一天三顿饭,两顿都是送到地里吃。真是“衣里一身汗,衣外一身土”。即使是在零下20多度的严寒中,工地上依然热气腾腾。大家豪迈地说:“天冷冷不了热心,地冻冻不了决心,寒风吹不了信心。”

贾金元老汉这年已经70多岁了,造地战斗一打响,老汉每天跟在年轻人后面上阵助威。大家劝他冬天不要出门,他不听,说:“我就爱修地,可一辈子也没修下一亩好地。今天你们干得这么痛快,我老汉看看也高兴。”

白驼沟自古以来就是一条干河沟,几天劳动下来,一道道石坝平地而起,垫上土以后,平展展的,非常好看,大寨社员高兴极了。

陈永贵看到社员们的兴致很高,他也非常兴奋。但他知道,人的思想是不断变化的,不是一次通了就永远通了,遇到困难还会有反复。因此他在群情高涨时一点不敢麻痹大意。怎么解决这个问题呢?他想起了1947年随军参加支前时解放军的做法。在参战的一个多月中,陈永贵看到解放军的政治思想工作做得非常扎实、细致。每一次战斗都要进行战前动员,战斗结束从火线上下来,还要分组讨论胜败得失。他觉得这是解放军总能打胜仗的根本保障。想到这里,他就去找当兵复员回村的支委贾来恒商量。他说:“来恒,咱们修地和解放军打仗一样,都是战斗,可不敢麻痹,还要注意政治思想工作呀。”

贾来恒非常同意他的看法,就给他讲了不少当兵打仗时做政治思想工作的方式方法。

于是,在白驼沟的战斗中,当社员们越干越有劲的时候,党支部趁热打铁,引导社员开展大讨论。他们提出的问题是:在这数九寒天,一天三顿饭,两顿吃在工地,苦不苦?累不累?

社员们一听这话,就你一言,我一语地说开了:

啥是苦?啥是累?旧社会过冬闲,那才叫真苦。那阵子冬天一到,地主富农把长工赶出门外说:‘回去过冬闲吧。’可是过冬闲谁能闲?只有地主富农能闲。他们有吃有喝,花天酒地。其实他们不光是过冬闲,他们常年就在那里闲着。我们劳累一年,到头来被他们剥削了个净光,十冬腊月一家人要吃没吃要喝没喝,人能闲,肚子可闲不过去呀!想给人家干活,冬天又没人要,只好讨吃要饭。每年过冬闲,穷人们就像过鬼门关。冻死的,饿死的,真不知道有多少。所以今天能够过冬忙,打坝造地,一年辛苦万年幸福,这是新社会给我们带来的福气。

最后,他们得出的结论是:“现在冬闲变冬忙,比起过去的冬闲来,不是苦,而是甜。”

经过这样的讨论后,广大社员心更明眼更亮,尽管地冻三尺,滴水成冰,镢头刨在冻土上,震得双手发麻,但是一想到过去忍饥挨饿讨吃要饭的苦,就觉得现在能为社会主义、为子孙后代创造美好生活,再苦再累也是甜的。

艰苦的劳动带来了丰硕的成果。白驼沟的治理原计划干一个月,结果18天就完成了。他们用24道齐刷刷的大石坝把一条乱石荒沟扎成了一块块平平整整的梯田,虎头山上第一次出现了这样的好沟地。贾金元等大寨老一辈站在石坝前看了,笑得合不上嘴。他们说:“要是在旧社会咱们能有这样的冬忙,能修下这样的好地,咱们还用给人家扛长工打短工吗?”

白驼沟的大坝1952年冬建起,1953年开始耕种,经过53年、54年两个夏天的淤水淤肥,淤成了20多块好地。

1954年全县普遍干旱,可是白驼沟的庄稼与坡上坡下的庄稼简直是两个样。有一天我去大寨,陈永贵兴致勃勃地引着我,把大寨的地转了个遍。此时我已担任昔阳县委书记。到了白驼沟,我看见沟地里的庄稼没有旱相,坡上的庄稼弯腰卷叶,白驼沟的玉茭枝竖叶展,黑盈盈的,真正是好。陈永贵指着这些玉茭给我说:“张书记,这就是集体化以来我们修的头一道沟,过去叫白驼沟,现在给它换了个名字,叫‘合作沟’。”

我说:“这是你们合作化以来的第一件胜利品。”

陈永贵笑着说:“这也只是开始,53年接着治理了两道沟,今冬打算再修两道。”

我说:“你们治理得好,合作化给改变大寨的面貌创造了条件,也给全县改变面貌创造了经验。你们的经验十分可贵,我准备今年收秋后,组织全县公社一级的干部来你这里参观。”

陈永贵边抽烟边说:“张书记,这修河滩谁不会修理?有啥好参观的?”

我说:“都会修,为什么在旧社会没有修起?这沟还不是常年跑水跑肥跑土。”

陈永贵说:“是呀!这就是社会主义的优越性。不过咱丑话说在前,人家来参观,我可没有文化馆那样的说明员给人家说明。”

我说:“这一道道的石坝、这平展展的土地不就是最好的说明员吗?”

陈永贵听了“嘿嘿嘿”地笑了。

秋收刚结束,我找管农业的县委副书记田根栋商量组织全县乡以上的干部到大寨参观的事,田根栋在常委会上拿出了参观的具体意见。过了几天,全县各乡的干部从四面八方云集到大寨,参观了大寨首战白驼沟的辉煌成就。陈永贵用他那流利浓厚的乡音,有声有色地介绍了他们治理白驼沟的前前后后。他的介绍不断赢得听众的热烈掌声。最后我说:“大寨在治山治水方面走前了一步,给我们提供了宝贵的经验。我们全县每一个大队都应该像大寨这样自力更生,艰苦奋斗,改变昔阳的面貌。”

这次参观对各公社干部震动很大,这年冬天,在实现了合作化的生产大队普遍开展了农田基本建设。

大寨人继首战白驼沟以后,每年冬闲变冬忙,他们冒风雪,战严寒,扎了一沟又一沟,治了一坡又一坡,越治速度越快,越治越有经验。到1955年春,仅仅过了三个冬春,除了一条叫“狼窝掌”的大沟以外,其他沟都得到了治理。

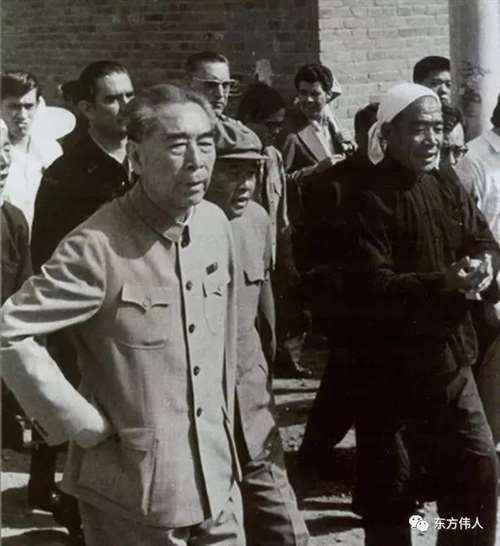

陈永贵与周恩来总理陪同外宾参观大寨

1955年春,我来到大寨,陈永贵、贾进才、宋立英等同志陪我看了他们治理过的六条沟和一条条大坝。看过以后,我激动得说不出话来。陈永贵看我这样,就问:“张书记,你想什么?”

我说:“真想不到你们治山治水速度这么快,质量这么好?你们从哪里来的这样大的干劲?”

陈永贵谦逊地说:“这还不是毛主席、党中央指示的方向好!”

我说:“这当然是啦!不过,还有你们大寨的特殊情况。为什么其他地方就没有这么好?”

我一说“特殊”二字,好像一下把陈永贵打到闷葫芦里去了。他低头想了一阵,又问我:“张书记,你说这个‘特殊’是指什么?”

我说:“这个‘特殊’就是大寨的支部好,支部里还有一个班长好。”

陈永贵不好意思地笑了,说:“张书记,你总是夸奖我。我这还不是党教育的。”

我说:“是呀!不过啊,都是一个政策,可是领导不同,效果就不同呀!你要好好总结总结经验,今年春天开三干会的时候,你在会上介绍介绍。”

大寨的经验和大寨的实践使我得到了很大的启示,让我真正看到了集体化的优越性,看到了昔阳未来农业发展的潜力所在。为此,我和县委的一班人都在盘算琢磨着,加紧制定改造昔阳山河的整体规划。