老田:果粉的官方起源小考——兼谈近代史的写法巨变

武汉今年的冬天大为不同,往年通常是十一月中旬一夜北风,然后气温骤降由秋入冬了。今年到了12月,气温还保持着秋天的感觉,恰逢艳阳,就去蛇山走了一匝。

触目所见,体现新时代历史叙事逻辑的“树碑刻石”内容,与史实记载大有不同。似乎,到底是谁创造了历史,这个并不重要,重要的反而是一个人是站在那个位置上——到底是在精英地位上还是在平民地位上参与历史进程的,这样才会在不同的历史观中间,得到相应的呈现或不呈现机会。一个人亲历亲为的历史事件很重要,但是,更重要的是:历史观选择怎么样的挑选规则与呈现标准。

一、是谁创造了革命的历史:英雄还是人民?

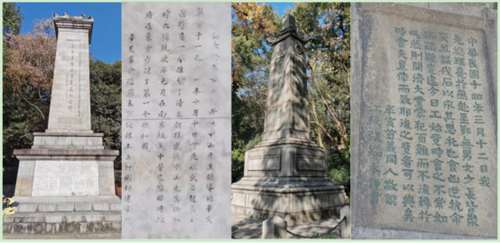

在武昌蛇山炮台下,对武昌首义一事,国共两党均立碑纪其盛,两碑相距不到五十米远。

左一为土共所立辛亥首义纪念碑,左二纪念碑碑文局部;左三为炮党贤达所立纪念碑,右图炮党撰写的碑文内容。

1980年代,告别革命的历史性任务很紧迫,对于“精英救世”与“英雄创造历史”的需求暴增,似乎党国大佬们的事迹,比土共革命的进程,更能够满足新的历史重写需要。

土共为此新立了豪华纪念碑,硬说孙中山领导了辛亥革命,还说他首义有关。在此纪念碑不远处,党国贤达也曾经立了一个纪念碑,寒酸多了不说,完全没有说孙与首义有关。

这可能不是为了乱认祖宗,更不是别人家的祖宗牌位更香,而是服务于以“精英救世”线索,来重写近代史的需要。可能,人民革命的初心,妨碍了重写“精英救世史”,不以小私害大公,是一种新时代的必要风度。

二、建筑物如何凝固历史

在从武昌回汉口的船上,拍摄了下图照片,图中得到保留的矮旧楼房,是汉口开埠之后的海关旧址(屋顶有旗杆者),英夷赫德曾在此服务于大清朝多年,左邻是地产崛起之后江汉路尾部的高楼群。

这个具象,也是近代史目前最流行的写法——从租界的别墅起步,直接勾联改开的高楼群。

汉口沿江大道那些浓缩了近代史最流行写法的建筑群具象

漫步汉口沿江大道和中山大道,触目所见,能够在“满城挖”时代,矮旧楼盘还能够获得稀缺的幸存机会,均为旧时代租界或官僚资本建设。换言之,虽然未必是出于人们的刻意挑选,但被认定具有文物或历史价值者,多为旧时代造价远高于平均线的高档建筑物。由此可见,新时期对矮旧楼盘的幸存机会分配,优先考虑业主的钱多钱少、建房时花钱大方还是吝啬,此乃潜在的最优先标准。

据说,发展才是硬道理,相应的建筑具象,楼多楼少、楼高楼低,也就包含或体现了这样的硬道理了。由此,能够在“满城挖”手里,以矮旧楼盘的“空间不经济”产品,而获得额外的保留或生存机会,那个就需要以平均的造价水平高低,去判别建筑物所体现或者承载此种“硬道理含量”了;就这样,经济标准与生产力道理,就借助残留的古旧建筑物具象为中介,潜在地转化为历史价值或真理含量标准,然后就成为日常触目能见的历史具象物。

评论功能已恢复开放,请理性发表高见!