曹征路 | 重访革命史之四:1927年——糟得很还是好得很

1927年的现代性概念

——重访革命史,解读现代性(四)

进入1927年,中国革命进入了空前诡异血腥的阶段。

表面上,国共合作进入了高潮,北伐军开进上海龙华引而不发,共产党却发动工人武装起义迎接大军到来。而在背地里,国民党内的反共清党浪潮已经一波接着一波;共产党内由于陈独秀的“二次革命论”思想占据了上风,基本放弃了无产阶级对革命的领导权。

事实上,这个1927年恰恰是从旧民主主义到新民主主义革命的历史转折点,无论是国民党内部还是共产党内部的争论,都和今日的左右之争颇为相似。

革命向哪里去?革命依靠谁?革命为了谁?现代性追问再次突显。

自晚清以来,救国二字一直写在中国知识分子脸上。士大夫救国,公车上书洋务运动,指望朝廷能够变法图存。革命党救国,逐渐认识到王朝延续数千年的基础就是封建土地所有制,它本身就是革命对象,但是驱除鞑虏恢复中华基本是依靠外力、依靠军阀、依靠会党。后来孙中山看看不行,重新解释三民主义,联俄联共扶助农工,开始有了目光下移的冲动,还是没有解决根本问题。国共合作以后,希望能够动员民众的力量,然而民众起来以后又让知识分子们害怕了,国共两党的知识分子都害怕“暴民”,害怕“痞子”。

那时对“平均地权”还没有人敢公开反对的,比较中庸的声音,只是农民运动“是否过火”“是否矫枉过正”?只有少数共产党人,如蔡和森、澎湃等人是个例外。

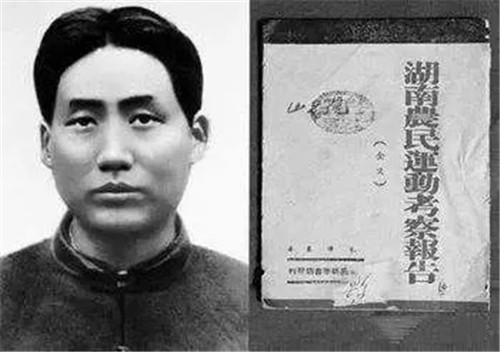

1927年,32岁的毛泽东放弃争论回到湖南。从1月4日至2月5日,在湖南湘潭、湘乡、衡山、醴陵、长沙等五县进行了32天的走访调查,最终形成了著名的《湖南农民运动考察报告》。

青年毛泽东从来没有宣称自己人格独立思想自由,然而此举确实特立独行,在国共两党的上层人士中都引起了震动。他是读书人,着长衫登布鞋;他也够得上精英,在国民党中央机关担任过要职;他操着一口湖南土话,见到老百姓就能拉家常;他也从来不隐瞒立场,摆出一副不偏不依的面孔。

他说,

在乡下,在县城,召集有经验的农民和农运工作同志开调查会,仔细听他们的报告,所得材料不少。许多农民运动的道理,和在汉口、长沙从绅士阶级那里听得的道理,完全相反。许多奇事,则见所未见,闻所未闻。

他从那时起就已经自觉地把自己当了民众的一分子,去体查体验体会革命的经验得失。

那时,随着北伐战争的顺利进军,由广东开始的农民运动迅速发展到全国,广东、湖南、湖北、江西、河南、陕西、四川、广西、福建、安徽、江苏、浙江等省农民运动相继展开。1926年6月,农民协会已遍及粤、湘、鄂等17个省,全国200多个县成立了县农民协会,会员达915万多人。

出身于富裕家庭的知识分子和北伐军中一大批青年军官面对如此迅猛的农民运动,大都是反对和轻蔑态度,他们说“我们在前方流血,痞子在后方抄我们的家”。更有极端者,带着部队回乡报复。

那么毛泽东在湖南看到了什么?他举出了十四件大事来概括他的所见到的变化,涉及政治、经济、文化、乡风民俗等方方面面,确实可以令不同阶级立场的人说“好得很”或者“糟得很”。

在政治上,以农会为组织形式的群众运动将大多数农民动员起来,夺取了传统乡绅社会的各种权力,基本上控制了乡土中国,所谓“一切权力归农会”。比较温和一点的也是权力归“联席会议”,由县知事参加各界的“委员会”决定各种事项,可以看做权力共享。通过“清算”、“罚款”、“示威”、“驱逐”、“枪毙”、“打倒都团”、“建立农民武装”等活动,把地主阶级特别是土豪劣绅的昔日威风彻底打下去了。中国延续了几千年“皇权不下乡”的社会统治秩序在这一刻被彻底颠覆了。

打翻这个封建势力,是国民革命的真正目标。孙中山先生致力国民革命凡四十年,所要做而没有做到的事,农民在几个月内做到了。

农民的自组织行为让毛泽东看到了群众中蕴藏着巨大的创造力,看到了非战争状态下改造中国的可能性。

在经济上,农会为了稳定社会秩序想出了各种办法。如通过限制粮食价格不准谷米出境,成功地将社会恐慌控制在最低程度,使粮价不涨反跌。如通过宣传减租减押废苛捐,将地主剥削程度降低,使农会的影响力大大增强;如通过不准退佃宣传减息,使原有的生产结构不发生大的动荡等等。更加超前的是,有些地方竟然办起了农民合作社、兴修小水利,把农民的长远利益结合进实际斗争中。

这些创造性的经济活动,是革命激发出来的生产热情和管理热情,使毛泽东感到“从来未有的痛快”,乃至对革命前途充满信心。

他说:

国民革命需要一个大的农村变动。辛亥革命没有这个变动,所以失败了。现在有了这个变动,乃是革命完成的重要因素。

在文化上,新的气象层出不穷。过去代表了全部封建宗法思想和制度观念的政权、族权、神权、夫权这四条绳索在一夜间全部断开。随着农会权力的确立,祠堂不再是少数人实现统治的场所,各种丑陋的刑罚被废除,庙产祠堂的公款被提取办农民学校做农会经费,族尊老爷的酒席女人们“一屁股坐下便吃酒”,妇女地位空前提高。更加奇特的,是新名词新观念的迅速普及,“自由”、“平等”、“三民主义”、“不平等条约”等等,在乡村生活随处可现,连小孩子做游戏都在“打倒列强”了。最让毛泽东感慨良多的是,过去农民一向痛恶学校,如今却在努力办夜学。他以一个教师的经历说明,过去农民喜欢私塾不喜欢“洋学堂”,并非农民不需要文化,而是学堂教的那些东西是城里的知识,不合农村需要。他检讨自己道:过去“我是错了,农民的道理是对的”。

在乡风民俗上,改变首先与经济活动相关。农会为了压低粮价保持社会稳定,过去一些较为铺张的消费都成为禁忌。比如办酒席只准吃几碗菜,养鸡鸭不能超过几只,煮酒熬糖不能用谷米,都是为了粮价不上涨,客观上也倡导了勤俭节约。体现农会权威性的最大成果是禁赌和禁毒,群众性的收缴雀牌收缴烟枪声势浩大,凡是不缴枪的都要捉去游街。最妙的是匪盗绝迹,困扰乡村几千年的匪患,任何一个王朝不能解决的问题基本消失,连小偷小摸也不见了。

群众运动的伟力就在于它的群众性,漫山遍野的梭标短棍,劣迹一概遁形,传统的民间会党也要求加入农会,成为社会稳定的正面力量,这一点连地主富绅也是服气的。毛泽东也在乡下宣传破除迷信,但他认为,菩萨是农民自己立起来的,无需旁人过早地替他们去除,烈女祠、节孝坊也要靠农民自己去摧毁。

在毛泽东看来,这就是两党上层人士害怕的“赤化”,他们嘴里天天说“唤起民众”,民众起来了又怕得要死。办一万所政法学校都唤醒不了的革命精神,为什么农民运动一起来面貌完全改变?关键就在于立场,把谁当做主人。

两党都把建立现代国家当做目标,都同意建立合众国实现“民权民主民生”,都认为现代国家的最大障碍就是封建土地制度,都赞成“平均地权”,都把人民二字举在自己的旗帜上,为什么一旦触及阶级利益就立刻翻脸?

历史是最生动的教科书,1927年的现代性概念,不但是时间的,空间的,而且是实践的。这个概念在历史转折关头很容易成为试金石,真革命假革命反革命都得到了检验,他们都是历史的参与者,他们共同决定了历史的走向。

在中国的历史上,多数人扬眉吐气少数人惶惶不安的时刻并不多,大都发生在动荡转折的那一历史瞬间。一个朋友告诉我,他爷爷一辈子最得意的一件事就是,坐过县太爷的太师椅。那一年他爷爷16岁,正是1927年。

1927年3月5日,毛泽东完成了这份报告,革命史翻开了新的一页。同年4月12日,蒋介石集团撕开面纱露出獠牙,公开背叛了革命。又过了一个多月,5月21日,许克祥部全面屠杀工农,揭开了武汉汪精卫集团与南京蒋介石集团合流的序幕。

中国共产党迎着血雨腥风开始寻找新的道路。