郭松民:“德式钢盔”为何占领了大银幕?

01

以国军在抗日战场一塌糊涂的战绩以及鱼肉百姓、奸淫掳掠,与日军相去不远的纪律水平(比如广州市民就把新一军称为“新日军”,河南民谣曰“宁愿敌人来烧杀,不愿汤军来驻扎”),能够长期成为电影银幕和电视荧屏的主角,并获得不俗票房与收视率,令很多人感到困惑。

这是一个值得玩味的文化现象。

任何可以被称为“现象”的东西,都有复杂的、多方面的社会原因。

这里仅指出一点:审美观的变化是重要原因之一。

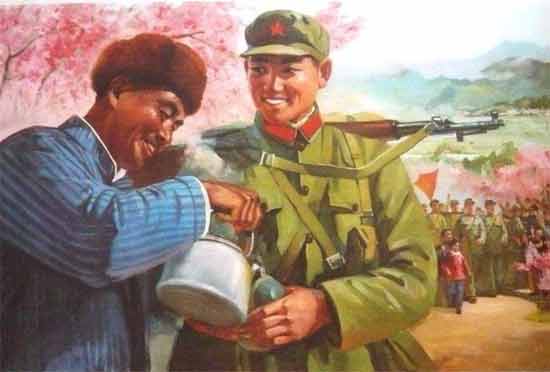

在今天的主流观众——小资、白领、城市中产阶层等的心目中,国军在扮相上就相当“赏心悦目”:德式钢盔、德械、呢子军装、皮靴、武装带、白手套等等。环绕在国军周围的人,则是旗袍、西装、风衣、礼帽,还有三十年代大上海的灯红酒绿。

相比较而言,“土八路”、“武工队”的粗布军衣、裹头的白毛巾、中式对襟上衣、布鞋甚至草鞋,再加上农村、山区的地理环境,简直就是弱爆了。

所以,对影视创作人员来说,共产党的抗战就很难拍,敌后人民战争也很难拍,因为“不好看”!要拍,就只能拍成谍战剧,这样就可以穿上“帅气”的国军军装甚至更加“帅气”的日军军装。

02

说到这里,稍微拽几句理论。

什么是审美观?就从审美的角度看世界,是世界观的组成部分。简单点说,就是人们判断美、丑的标准。

不同的时代、不同的文化和不同社会集团的人具有不同的审美观。

审美观具有时代性、民族性,在阶级社会则具有阶级性。如鲁迅所言:

“饥区的灾民,大约总不去种兰花,像阔人的老太爷一样,贾府上的焦大,也不爱林妹妹的。”

进入读图时代和短视频时代之后,“美”逐渐成了凌驾于一切价值观之上的最高价值观,所谓“颜值即正义”。

任何人、任何事,如果不用“最美”来标示,似乎就不够味,就不足以表达其优秀,也不能为大众所接受。

03

在漫长的中国革命和建设过程中,逐渐形成了一整套与中国革命历史有着深刻联系的、完整的审美观,可以简单地概括为朴素、质朴、以便于战斗、便于生产为美。

毛主席一生,穿的最多的是一套朴素的浅灰色中山装。

我们发现,他的这种着装习惯,在井冈山时期、中央苏区时期就基本形成了,此后终生没有发生大的变化,充其量是把粗布布料,换成了普通的卡其布布料。

看过一则报道,七十年代初的时候,县委书记们一起开会,还会以“脸黑”为美。因为“脸黑”意味着参加劳动的时间长,意味着与工农群众打成一片。

如果一个干部脸太白,衣着过于讲究,则会被认为脱离群众,会给大家留下不好印象。

毛主席深知审美观的变化是思想、价值观变化的重要突破口,所以在1965年欣然同意了军委副主席贺龙提出的废除军衔制建议,相应地也废除仿苏式军装,恢复了红军时代的红领章、红帽徽。

迄今为止,这套军装仍然是最能体现人民军队性质与宗旨的军装。

04

审美观的丕变,发生在八十年代初期。

这种丕变,本质上是一种文化上的殖民化。一个显著标志是代表现代中国传统的中山装被西装所完全取代,成为绝对主流的政界、商界“正装”。

有人爱抬杠说,中山装也不是中国传统服装。这当然是对的,因为中山装既非汉服亦非长袍马褂。

但关键在于,中山装与中国新民主主义革命有密切关系,与新中国的初步工业化进程有密切关系,而这一过程,恰恰也是中国从半殖民地走向自由和独立的过程。

西装却完全不具有这种地位。党的领导人中,穿西装最多的是周恩来,他也是到国统区和国民党谈判时才换上西装,回到延安就会换上中山装,毛主席则从来不穿西装。

当年投奔延安的知识分子,到了陕甘宁边区之后,也要脱下西装、皮鞋,换上中山装、布鞋。

从八十年代开始,审美观殖民化的另一个明显标志,就是纪律部队的制服也越来越西方化、美国化了,到了今天,和美军、“台军”已经没有明显区别了。

记得七十年代末八十年代初的时候,忽然拍摄了许多“地下工作”的电影,如《与魔鬼打交道的人》、《蓝色档案》、《保密局的枪声》,等等。

现在看来,这些反映“地下工作”的电影,三观比柳云龙的《风筝》之类的谍战剧要正很多,但这类电影的密集上映,一个不能明言的动机,也是因为这类题材可以尽情展示十里洋场的生活方式。

在这样的背景下,民国、三十年代、旧上海、国军等等,重新占据舞台的中心就只是时间问题了,“国军的扮相”天然地是与这种大的氛围相吻合的。

民国,无论是北洋时代还是南京国民政府时代,都是不折不扣的半殖民地,其基本气质、上流社会的审美趣味、军政人员的穿着打扮等等,都是“洋派”的,也是殖民化的。

今天,国军以“德式钢盔”为突破口,重新占领大银幕,已经快要变成“汉家正统”了,足见审美权的厉害。

05

不过,事情也朝好的方向转化的迹象。

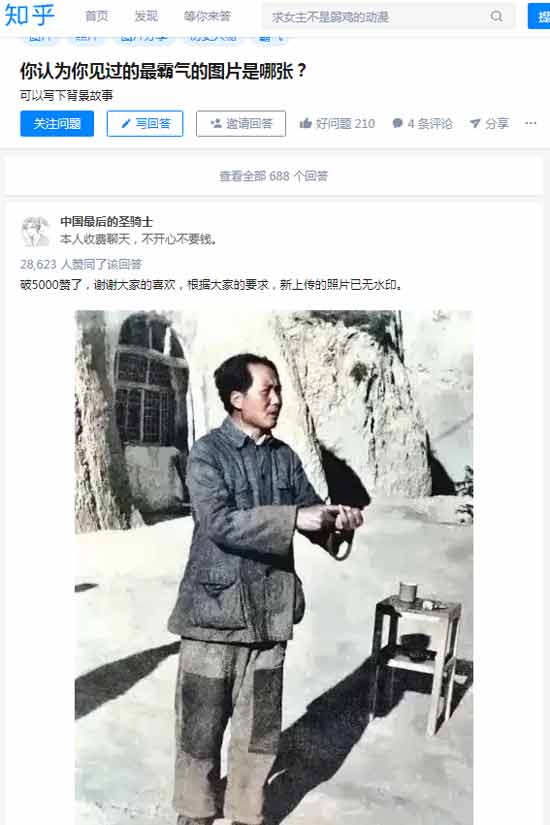

前两天,偶然看到一个知乎上的问题:“你见过最霸气的一张照片是什么”?

在网友们600多个回答中,在超过1000张网友们上传的各种各样的照片中,毛主席身穿打满补丁的中山装,给抗大师生讲课的照片获得了高达2.8万个点赞,高居榜首。

我不太赞同用“霸气”来形容毛主席,这里姑且理解为是对美的一种别称吧!

这意味着审美观开始去殖民化了吗?意味着出现了价值观回归的某种端倪吗?

想起了鲁迅先生的一句话:石在,火种是不会绝的。