特殊观众的奇妙世界观——春晚小品的“过度解读”

作者/大蛮王

编辑/赫贫

春晚被吐槽已经不是一年两年了,但2021的牛年春晚似乎尤令全国观众不满。如果只是一两个有争议的点,肯定不至于搜不到“春晚无聊”这个标签;要是所有小品都令广大人民群众无比反感,乃至引发舆情危机处理程序,那就说明春晚真的只是面向某些某些“两耳不闻窗外事”(或者“掩耳不闻窗外事”?)的特殊观众所演出的:为了使小品类节目迎合这类特殊观众的价值观,春晚的制作者甚至不惜得罪全国观众。让我们来一同解读这群“特殊观众”的内心世界吧!

01

《一波三折》

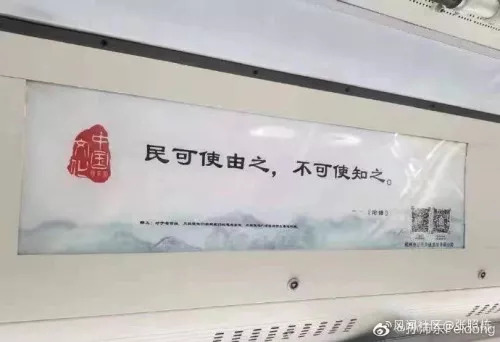

这部小品中的医生撒了一个“善意的谎言”——做假的体检报告。网上有医生看完这部小品之后,评论说:“在实际工作中,任何医生都不会冒着失去工作的风险去做假报告。”小品却为了给“特殊观众”营造其乐融融的氛围,极尽谄媚之能事,不惜令医生违背职业道德,不惜打破脆弱的医患信任,不惜把一切职业都拉进“撒善意的谎言”的圈套中。

(让人不禁想起了杭州地铁上的宣传标语“民可使由之,不可使知之”)

02

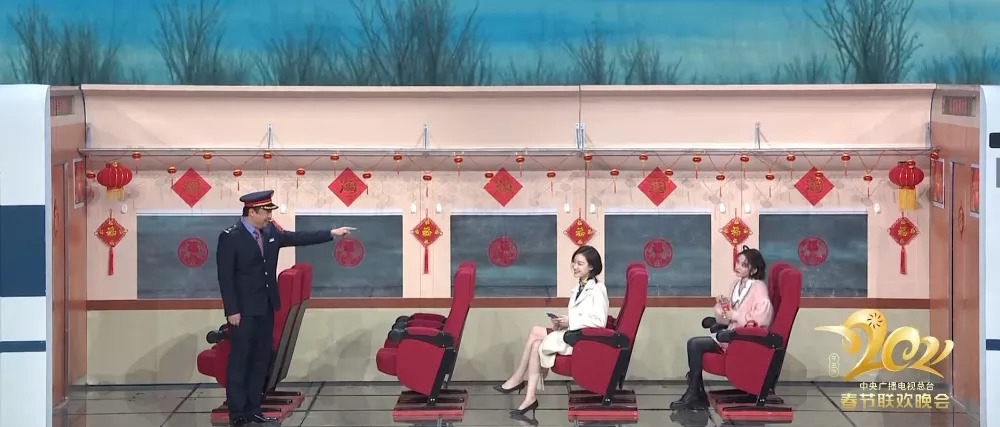

《开往春天的幸福》

为了迎合“特殊观众”的特殊价值观,春晚连拍了两部讲“家庭”的小品,然而这两部小品都只是离“特殊观众”心目中的家庭很近,离普通人的家庭太远。

小品中两名男性列车员两次肆无忌惮地嘲笑不化妆的女性“跟伏地魔一样”,女主角对这个针对外貌进行攻击没有感到任何的不适,不但以“伏地魔”自称,还依旧死乞白赖地“求复合”;更为拙劣的是,“伏地魔”这个生硬的词汇和女性没有任何逻辑上的关联,导演究竟是有多么廉价的审美,才会觉得加在小品里会产生喜感?

女主角默认男性要给“女的”买个包、买个貂,所以“女的”就要承受这种粗暴的对待;

车上上来一个外出打工的乘客。在“特殊观众”的印象中,这种底层打工者往往都是提出“无理”请求的刁民;

所以必须给打工的“刁民”的嘴里塞一张“美好生活”的大饼;

大年夜,你收获了爱情,全国观众收获了恶心。

03

《每逢佳节被催婚》

节目开头,就是白得炸眼的“家和万事兴”。也许这挺符合传统价值观的?

但第一段对话就令普通观众三观受到猛击。也许在“特殊观众”眼里,女儿的婚姻是可以由父母包办的:小品中老两口一人请了一个和女儿无恋爱关系的男性在大年夜向女儿表白,美其名曰“家和万事兴”;想必女儿在大年夜也不会“无理取闹”,把这位男性赶出去。同样地,电视机前的女性观众向家人发表对节目的不满时,也会遭到长辈的呵斥:全国都好好看春晚,怎么就你事多!自然,推而广之,一切人间事大概也可以由特殊观众们理所当然地做主。

“结婚要是不好,人能结三回?”然而,以后估计很难见到离两次婚的女性了。2020年,新生人口1003.5万,是2019年的1465万的68.5%,是2016年的1786万的56%。因此,特殊观众和他们的同伙为普通观众设置了180天的离婚冷静期,以提高出生率。然而,离不离婚和出生率又有什么关系呢?越是不许离婚,自主的人们结婚越是被迫“慎重”,大家也就越是不敢结婚。

再一次对外貌形象的攻击。也许这是为了迎合了“特殊观众”的某种恶趣味?

要不是为了批判引起网上热议的这三部小品,笔者对这种无聊到低俗的晚会实在难以多看一眼。(好像说错话了?不许说无聊?好吧,那就是低俗吧。)

以这样的一段话作为大年初三对节目制作者和“特殊观众”不厌其烦输出的世界观进行回敬吧:

“无产者的一切家庭联系越是由于大工业的发展而被破坏,他们的子女越是由于这种发展而被变成单纯的商品和劳动工具,资产阶级关于家庭和教育、关于父母和子女的亲密关系的空话就越是令人作呕。”