比“996”更残酷的,是“007”——谁谋杀了我们的睡眠?

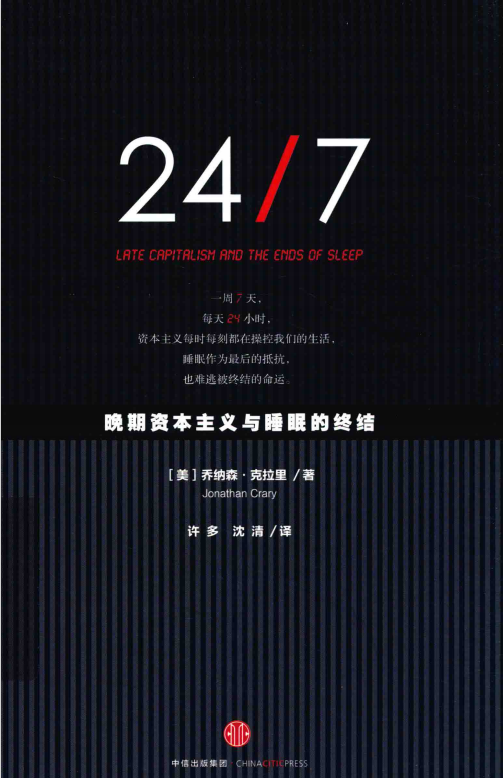

乔纳森•克拉里在其所著的《晚期资本主义与睡眠的终结》,将我们生活的这个时代,命名为“24/7式的资本主义”。24/7是一周七天、每天24小时的意思——也就是我们现在所说的“007”,这是一个全天候、全年无休的世界,一个没有睡眠的世界。

在王家卫的《阿飞正传》里,张国荣说:“世界上有一种鸟是没有脚的,它只能够一直飞啊飞,飞累了就在风里面睡觉,这种鸟一辈子只能下地一次,那一次就是它死亡的时候。”乔纳森·克拉里在书的开篇就提到这种鸟——白鹳雀。美国军方希望仿造这种不需要睡眠的鸟,制造出不需要睡眠的战士。乔纳森·克拉里认为,一旦这个设想实现了,那么就会很快被推广到民生领域。尽管这种战士还没有被制造出来,尽管睡眠还不能完全被消灭,但是它在被不断地侵蚀、弱化和剥夺,甚至被商品化。

20世纪见证了人类睡眠时间的不断缩短。20世纪初人类的平均睡眠时间尚有十小时,到上一代人缩减到了8小时,如今仅剩6.5小时。同时,睡眠质量也在不断降低,已经成为影响人类健康的最大杀手之一。据统计,全球睡眠障碍率达27%,美国失眠率高达50%,英国为14%,日本为20%,而中国为38.2%。

那么,是谁谋杀了我们的睡眠?

一

在工业社会出现之前的漫长历史时期中,睡眠的地位一直是稳定的,人们遵循着昼夜和季节的自然规律,日出而作,日落而息。伴随着资本主义和工业社会的出现,睡眠的自然状态被打破了。

由于剩余价值主要取决于超过再生产工人劳动力价值所需要的时间,所以延长工人的劳动时间就成为增加资本利润的最主要手段。劳动时间不再由日出与日落“自然”地规定,把工作日延长到自然日的界限以外,延长到夜间,就成为资本增值的内在需要。工人每天的工作时间,从农业时代的四小时,延长到了八小时、十小时、十二小时甚至十六小时。

但是不管工作时间如何延长,它总是存在一个无法克服的障碍——这就是睡眠。马克思在《资本论》中说,睡眠是“劳动力的身体界限”,人需要睡眠,就需要要给锅炉加煤、给机器上油一样。尽管资本把“更新和恢复生命力所需要的正常睡眠”变成了“恢复精疲力竭的有机体所必不可少的几小时麻木状态”,但是它无法彻底消灭睡眠。睡眠,成为了资本试图想要突破但一直无法逾越的最后障碍。它是硕果仅存的一道屏障,资本主义唯一无法消灭的“自然条件”,是最后一个仍在顽抗的等待被彻底改造的日常生活领域,

在早期残酷的资本原始积累阶段过去之后,工人运动和社会主义运动的蓬勃发展,使得工人的工作时间得到了一定程度的限制和缩短。尤其是在二战之后,在法西斯主义的废墟中建立的西方福利资本主义体系,最大限度地保障了劳动者的生活和尊严。20世纪80年代以后,伴随着全球新自由主义扩张,二战之后建立起来的西方福利国家体系瓦解了,“随着控制式或调和式的资本主义模式在欧美的崩溃,休养生息就不再有存在的必要了。”在这个劳工力量被摧毁的新自由主义世界中,“供人休息和恢复精力的时间实在太昂贵了。”

“996”成为了都市白领的工作常态,无间歇、无极限的工作观念被认为是合理的,甚至是正常的。在后福特主义的生产方式之下,工作和生活的界限被彻底打破了。不管是白天还是晚上,不管在家里还是旅游的路上,你都随时可能进入工作的状态。

各种大公司争先恐后地提供各种奖励来激励人们丢弃睡眠。从形形色色的加班补助、打车福利,到免费早餐和深夜晚餐,都在强化一个讯息:睡眠是无用的,放弃的睡眠越多,也就意味着你得到的补偿越多。

二

大工业时代资本家的梦想,仅是把所有的时间都变成工作时间。但是在晚期资本主义社会中,人不仅有生产者的价值,还有作为消费者的价值。这个消费社会的支配者无穷无尽地激发煽动起大众的消费欲望,从而为他们创造出更多的财富。

电子商务和网络消费的兴起,为24小时全天候的消费提供了可能。很多盛大的互联网消费节日,一般都是从午夜十二点开始,这本身就充满巨大的象征意义。睡眠,是消费所要侵蚀的空间,是资本所要殖民的领地。“睡得越少、消费越多”的生活方式,堆积起了当代都市公民在黑夜中永不餍足的欲望,挤压掉了原本专属于睡眠的时间。

当你离开工作场所和购物网站,进入休闲模式的时候,就意味着摆脱了资本的牢笼吗?并没有。正如鲍德里亚所说,休闲并不意味着享受自由、获得休息,它其实是对非生产性时间的一种消费。数字资本主义的发展,使得休闲娱乐甚至成为一种生产利润的无偿劳动。

90年代末,当谷歌还只是一家成立不到一年的民营小公司时,它未来的首席执行官埃里克·施密特(Eric Schmidt)博士就宣称,他所命名的“注意力经济”(attention economy)就是21世纪的代名词,那些能够成功地持续吸引、控制最大数量“眼球”的公司将会称霸全球。人类的时间是有限的,企图被推销出去的“内容”却貌似是无限的,两者的比例极不相称,这导致各大公司展开激烈竞争,希望占有或控制人们每天醒着的时间,并进一步挤压睡眠的时间。

特勒贝·朔尔茨(Trebor Scholz)、蒂齐亚纳·特拉诺瓦等人提出了“玩乐劳动”或“数字劳动”的概念,来代指互联网上休闲、娱乐和创造性的无偿劳动。也就是说,当你在打游戏、刷小视频、在通讯软件跟朋友聊天的的时候,你提高了所使用产品的日活、月活和广告的点击率,这都会反映在企业的资本负债表上。你用于休闲和娱乐的每一分每一秒,最后都转化成了企业的利润和股价。

制造“成瘾”,成为了娱乐产品的最高目标。今天越来越严重的对电子产品的依赖,就是这种数字资本主义时代的典型症状。数十亿人每日每夜花好几个钟头,一动不动地对着手中闪着光的信息和内容。离开手机一段时间,我们就会感到焦虑、不安和惶恐。即使当夜幕来临,大地万物都进入了梦乡的时候,你还迟迟抓着你的手机不愿意入睡。当你通过剥夺睡眠来增加可以把控的“自由时间”的时候,殊不知这种“自由时间”早已沦为资本操控的对象。

在这个一切以利润为指向的晚期资本主义世界里,睡眠给生产、消费和娱乐所造成的损失,难以估量。你在睡梦中的每一秒,都是资本利润的损失。正如乔纳森•克拉里所说,“资本主义从我们手中窃取时间,睡眠将这一过程拦截,毫不妥协。”从睡眠手中夺取我们仅存的最后的自然领地,创造一个没有睡眠的“24/7”的世界,就成为资本最终的目标。

三

在乔纳森·克拉里所描述的24/7的世界里,一切有节奏韵律的、绵延的时间感被消灭了,随之而来白天与黑夜、工作与休闲、公共与私人间的界限被抹除,朝向未来的纽带也被切断,一切都是当下,“这个星球被重新想象成为一个永不停歇的工作场所或一个永不打烊的商场。”

在这个资本无孔不入的世界中,大多数看似不能被消灭的自然生理需要,比如饥饿、口渴、性欲以及对感情的需要,都已经被重新打造,转换成了商品。比如现代工业的发展让随时随地获得可饮用的水成为不可能,随之产生了一个庞大的瓶装水工业;越来越昂贵和难以寻觅的感情,催生了各种情感服务行业和交友APP。作为人类的最后的自然领地的睡眠,也不能例外。

我们都知道手机上都有“睡眠模式”功能——它意味着电子设备在耗电量低的休眠状态下运行。对于人类来说,开机/关机的对立逻辑已经过时了,睡眠不再是必要的需求;没有“关机”状态,只有“睡眠模式”。在“睡眠模式”下,睡眠不过是清醒状态的延续或弱化呈现,人们可以随时醒来查看回复邮件或刷朋友圈。换言之,人们的存在只有清醒状态和亚清醒状态,而没有睡眠状态。

这种弱化的睡眠状态,造成了失眠现象的蔓延,睡眠也随之被构建成一种稀缺资源,一种需要购买才能得到的商品。大量治疗失眠和改善睡眠的药物,充斥着各种药店和购物网站,各种与睡眠相关的APP和“陪睡”经济也随之兴起。这是一个非常庞大的市场。乔纳森·克拉里告诉我们,仅2010年就有5000万美国人开了安必恩或舒乐安定这样的药物,还有几百万人买了非处方安眠药。

与之相对应的是,清醒也成了一种商品。各种含兴奋剂的饮品和食品,获得了越来越大的市场空间。每天早上一杯星巴克或其他品牌的快冲咖啡,迅速成为席卷全球的消费时尚。人们不仅越来越清醒,也越来越亢奋,越来越不耐烦。这种失眠和亢奋的交替状态,加速了抑郁症的全球蔓延,而这又创造了巨大的商机。

20世纪见证了睡眠在与资本主义搏斗中的惨败,这种惨败是人类在现代性面前彻底屈服的表现。但同时,睡眠作为人的基本的生命需求,并不能无法完全被资本所吸纳和殖民,这就意味着睡眠中蕴含着一种抵抗潜能。克拉里把睡眠看成是唯一可以对24/7式的资本主义构成抵抗作用的力量,这当然是一种对睡眠革命潜能的浪漫化想象。

但是不可否认的是,对睡眠反思可以为我们提供“另外一个世界”的想象——“想象一个没有资本主义的未来是以睡梦为开端的”。在这个“想象资本主义的灭亡比想象世界末日更困难”的时代,这种想象力的重新激活,本身就是一种改造世界的物质力量。